「宿便はどんな便?」出し方と効果的なサプリや食べ物|管理栄養士監修

記事の監修

管理栄養士

稲尾 貴子

管理栄養士として病院や保育園に勤務した経験があります。延べ1万人以上の栄養指導実績があり、得意分野は糖質制限や塩分制限、減量などの栄養サポートです。パン作りが趣味の2児の母です。食欲旺盛なこども達のためにパンを作り始めたところ、パンの奥深さに魅了されています。

宿便と聞くと「宿命」と「便」が組み合わさったような、なにやら恐ろしさを感じさせる言葉ですが、実際は単に腸内に溜まって排出されない便のこと。 ちまたでは「宿便はある」「そんなものはない」と論争も起こっておりますが、真相はいかに?

宿便であろうとなかろうと、全部出しきってスッキリさせたいものですよね。 今回は気になる「宿便」について、わかりやすくご説明し、解決に導きます。

宿便とは?

宿便とは、腸管内に長期間たまっていて排出されない便のことを指す言葉です。 これだけなら「ウソ」も「マコト」もない話ですが、この「宿便」という言葉には次の2つの使われ方があるようです。

宿便と滞留便の違いについて

- 腸管内に長くたまっている便(便秘の一種)

- 腸管内にヘドロのようにこびりつき、なかなか排泄されない便

現状では、「宿便」という言葉を使った時に何を指しているかは人によって異なります。 ①は「滞留便」とも呼ばれ、実際に存在することが分かっていますが、②については懐疑的な意見も多いようです。

宿便なんて嘘?

「古い便がヘドロのように腸壁にこびりつくということはありえない」「そういう状態の腸を見たことはない」といった医師の意見を見ていると、「もしかして、”宿便”って健康食品や何かを売るために作り出された嘘なのでは?」という疑念が湧いてきます。

「宿便」は、「作り出された嘘」なのでしょうか?

それでは、宿便に関する医学的な見解を論文から見ていきましょう。

宿便に関する論文では…

千葉中央メディカルセンターの寺澤捷年医師ほか4名の医師が執筆した2014年の論文「宿便についての一考察」(日本東洋医学雑誌Vol.65)では、宿便についてこのように書かれています。

「宿便という用語は単に便秘によって消化管内に内容物が停留していることを意味するのではなく、通常の排便では排泄できない消化管内の貯留物を想定したものである」

としたうえで、バリウム検査後に頻回に下痢があったにもかかわらず、バリウムが腸壁に残存していたという例を示して「『排水管の内面にヘドロがこびり付いていた状態』という言辞が、単なる空想ではないことを強く示唆する所見である」

宿便という言葉は『腸内に長くたまっていた便』(広辞苑)と理解されているが 「その一つの形として腸内容物の腸管への比較的強固な附着があることを本報告では明らかにしたと考えている」

つまり「ヘドロ状の宿便はある」という意見ですね。

現時点で宿便について言えることは以下の2つ。

- 「宿便」の形態はひとつではないかもしれない

- 「宿便」の病態解明はこれからの研究課題である

ということ。

「便が毎日出ているという患者でもレントゲンを撮ると便が残っている」といったことは実際にあり、「便秘」という自覚がなくても腸内に便が残ってしまっているという人が存在するのは確かなようです。

どのような形態があるかについては今後明らかになるのを待つことにして、この記事では便通があるのに腸内に留まっている便をすべて「宿便(滞留便)」と呼ぶことにしたいと思います。

参照:「宿便についての一考察」日本東洋医学雑誌Vol.65(洲崎文男、寺澤捷年)

宿便の色や臭い、見た目は?宿便の症状や形態

「これ、宿便なの? そうじゃないの?」 宿便を出そうとトライしている時に気になるのが、宿便の特徴です。 長く腸内にとどまっていた宿便には、通常の便と比較して次のような特徴があると言われています。

- 強烈な悪臭

- 黒い色

- 形状はドロドロという人もいればうさぎのフンのようにコロコロという人も

- 宿便が出る時に腹痛はないという人もいれば、腹痛があるという人も

便の臭いは腸内の環境に大きく左右されるといいます。 宿便は長い間腸内にとどまっていたのですから、腐敗して悪臭があるのは当たり前ですよね。腸内環境の悪化を招き、腸内フローラのバランスを崩してしまう可能性があります。 色も、やはり健康な便の色である黄土色ではなく、不健康な便の色である黒色であるようです。黒色の便は腸内がアルカリ性で、悪玉菌が多い時の色と言われています。

その逆で腸内環境が整っている状態では、善玉菌が消化や吸収などの腸の働きをサポートし、ぜん動運動が促進され結果的によい便を排泄することが期待できます。

そして、腸内環境が整える一因として乳酸菌があります。

特に、日本人のお腹に合う発酵食品から抽出された「植物由来の乳酸菌パウダー」がおすすめです。

この乳酸菌パウダーは、日本の伝統的な発酵食品に含まれる特定の乳酸菌を使用しており、日本人の腸内フローラに特に適しています。

ダブルキャンペーン実施中!

\ 期間限定50%OFF+サンプルプレゼント /

宿便を出すと痩せるのでしょうか

宿便とダイエットの関連性は、腸内環境と体重管理が密接にリンクしていることから注目されています。宿便が排出されることによって、体重が減少するという話もありますが、ここでは宿便がダイエットにどのような影響が考えられるか見ていきます。

宿便を解消することでのダイエット効果

宿便が解消されることによって、体重減少に繋がる場合があります。これは、排便とともに水分も体から失うことになるのためです。もちろん腸内がクリーンになることで新陳代謝が活性化し、消化・吸収が改善される一歩ではありますが、一時的な状況を「ダイエットになる」「痩せる」と考えるのは適切ではないかもしれません。

お通じにお悩みがある方におすすめ

【お1人様1個限り】日本の発酵食品からとれた「オーガニック腸活乳酸菌パウダー」(100g)【送料無料】*メール便での発送*_t1

期間限定キャンペーン実施中!今だけ50%OFFで購入できます。日本古来の発酵食品のみを原材料とした、植物性乳酸菌のパウダーです。飲みやすい微粉末。毎日続けて腸から健康に!

2287 円(税抜)

体にやさしく、即効性のある宿便の出し方

形態はともかく、便が長期間腸の中にあれば身体にとってよくないのは確か。 といっても、排泄や「毒出し」にこだわりすぎるあまり浣腸や下剤を使って頻繁に腸の中を空にしようとするのはかえって身体によくありません。

宿便を出す方法としては、病院などで腸内洗浄をする方法が知られていますが、家で宿便を出す方法もないわけではないようです。 宿便の出し方については次のような方法があると言われています。

水、白湯を飲む

朝、起き抜けにたっぷりと水や白湯(一度沸騰させたお湯)を飲むこと。 通常の便秘の解消法としても指導されていますが、腸の活動を活発にし、便の排泄を促してくれる簡単で効果的な方法です。毎朝、大きめのマグカップに1杯が量の目安。 冷水は身体を冷やすので、白湯や湯冷まし(一度沸騰させたお湯を少し冷ましたもの)にして飲むのがおすすめです。

断食する

宿便の出し方として最も一般的に行われているのが「断食」や「プチ断食」。 民間療法というイメージがあるかもしれませんが、腸を空っぽにするとぜん動運動を促すホルモンが分泌され、溜まった便を排出しやすくなるとして推奨する専門医もいます。 また、復食の際にしっかりと乳酸菌などの善玉菌を摂ることで、腸内環境を改善する効果も期待できるそうです。

断食中には吐き気や貧血などのトラブルに見舞われることも多く、本格的な断食を自己流で行うことにはリスクもあります。 専門家の指導の元で行うようにしましょう。 家でやろうとすると誘惑もありなかなか難しいとのことで、最近はお寺や宿などでのんびりリラックスしながら断食できるプランなどもあるようです。

プチ断食の後、大根の煮汁に梅干しを入れてつぶした「梅湯」を飲みながら、煮た大根や生野菜を、味噌とともに食べる食養生「梅流し」もおすすめです。この記事の後半に詳しくご説明いたします。

ちなみに「宿便がいつ出るか」ですが、個人差はあるものの断食と梅などの食事を併用した場合は、食べている間に便意を感じるという体験談が多いようです。

マッサージや腸運動をする

【のの字マッサージの方法】

準備: まずはリラックスできる環境を整えましょう。服はゆったりとしたものが良く、床やベッドなど寝転べる場所が適しています。

おへそを中心に、ゆっくりと時計回りに腹部をなぞるように手を動かします。

右の下腹部(右の骨盤のあたり)からスタートし、そこから直線上に腹部を撫で上げ、左の肋骨の下あたりまで手を滑らせます。その後、左の肋骨沿いに手を横に滑らせ、左の下腹部まで移動します。最後に、直線上に下腹部を撫で下ろし、元の位置に戻るように手を滑らせます。これが「の」の字の動きとなります。

これらの動きをゆっくりと自分の呼吸に合わせて繰り返します。

無理に力を入れすぎないようにして、痛みを感じたら、その部分は優しく撫でる程度にしましょう。

なお、マッサージは体に直接影響を与えますので、病気の治療中や体調が思わしくない場合は医師に相談することをお勧めします。

【腸運動のやり方】

1. 背筋を伸ばして座ります。

2. 両手の親指と親指、人差し指と人差し指をくっつけて逆三角形の形をつくり、親指がおへそにくるようにお腹の上にあてます。

3. おなかを膨らませたり、へこませたりします。

4. へこますときは、下腹が背中にくっつくイメージで行います。うまくへこまないときは、おなかを手で軽く押します。へこませながら肛門を締めます。

5. 膨らませるときは、下腹に圧力を感じるくらい押し出します。

6. 動作に慣れるまでは、呼吸を意識せずに下腹を動かします。

7. 動作に慣れてきたら、息を吐きながら下腹をへこませ、吸いながら膨らませます。

生活習慣を見直し、運動する

宿便を自然に出すためには、規則正しい食事、充分な水分摂取、適度な運動が重要です。また、便意を我慢しないこと、ストレスを溜めないことも大切なポイントになります。

運動は消化系の活動を促進し、宿便の排出を助けます。特に、ウォーキング、ジョギング、ヨガ、腹筋運動などがおすすめです。運動は、ストレス解消にも効果的。運動が苦手な方は、無理のない範囲で、少しづつ運動をする工夫をしてみましょう。

朝3分間だけヨガや筋トレをする、駅でエスカレーターではなく階段を利用してみることから始めてみませんか?

宿便に効くサプリや薬、食べ物は?

腸の不調を感じる、排便はあるけれどスッキリした感じがしないなどという場合に効くといわれている食べ物やサプリメント、薬について調べてみました。これらを偏って摂取するのではなく、日常生活の中で上手に取り入れ、腸内環境を整えることが大切です。

乳酸菌サプリメント

宿便を直接出す効果がある訳ではありませんが、便秘対策の基本として加えたいのが腸内環境を改善させる、乳酸菌などのプロバイオティクスや食物繊維のサプリメント。

腸内環境が整っている状態では、善玉菌が消化や吸収などの腸の働きをサポートし、ぜん動運動を助けるため便秘になりにくいといわれています。 特に腸内フローラのバランスが変わる断食や腸内洗浄、抗生物質の摂取期間の後などには集中的に摂るのがおすすめです。

特に、日本人のお腹に合う発酵食品から抽出された「植物由来の乳酸菌パウダー」がおすすめです。

この乳酸菌パウダーは、日本の伝統的な発酵食品に含まれる特定の乳酸菌を使用しており、日本人の腸内フローラに特に適しています。

ダブルキャンペーン実施中!

\ 期間限定50%OFF+サンプルプレゼント /

便秘薬

医薬品や医薬部外品としてさまざまな便秘薬が販売されています。 中には「腸の老廃物を吸い取って排出する」というような商品も。

医薬品は価格も高価なうえ、中には依存性がある薬もあるので、ずっと飲み続けるというよりは期間を決めて飲むような形がよいかもしれませんね。 特に、浣腸や下剤などの乱用は腸を痛め、かえって便秘の原因にもなりますので注意してください。

オリゴ糖

腸内環境を整えるために効果的な成分としてオリゴ糖も注目されています。腸内の善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌のエサとなり、これらの菌の増殖を助ける働きがあります。その結果、腸内フローラのバランスが整い、便秘の予防や改善に役立つとされています。

オリゴ糖は、腸内の善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌のエサとなり、これらの菌の増殖をサポートします。腸内環境が整うことで、便秘の予防や改善に役立ち、免疫力の向上にも期待できます。

オリゴ糖は、以下のような食品に多く含まれています:

- はちみつ:オリゴ糖を多く含む天然の甘味料で、食事や飲み物に手軽に取り入れることができます。

- バナナ:食物繊維とともにオリゴ糖を含んでおり、便秘改善に効果的です。

- 玉ねぎ:生のままサラダに入れるなど、調理方法も豊富です。

- 大豆製品:納豆や豆腐など、日本の食文化に根付いた食品にもオリゴ糖が含まれています。

日常の食生活に取り入れにくい場合や、手軽に摂取したい場合には、オリゴ糖はシロップや粉末タイプもおすすめです。毎日効率よくオリゴ糖を摂取することができます。腸内フローラのバランスを整える効果が期待でき、便秘改善に役立つとされています。

オリゴ糖7種シロップ 1000g|腸活シンバイオティクス 乳酸菌・ビフィズス菌・食物繊維プラス -かわしま屋-

オリゴ糖7種と乳酸菌、ビフィズス菌、食物繊維を配合しました。罪悪感なく甘みをプラス、毎日スッキリしたい人におすすめ。家族みんなで使いたいボトルタイプです。

1463 円(税抜)

梅干し・梅エキス

宿便を出す食べ物として最も有名なのが「梅干し」。 梅は胃や腸の働きを活発にするとして昔から整腸のために使われてきました。便秘の改善だけでなく、悪玉菌を殺菌し、腸内環境を整える効果もあるそうです。 梅干しを白湯に溶かしたり、大根と一緒に煮たり、「梅醤番茶」を作ったり、梅エキスを舐めたり…。 断食明けだけでなく、普段から積極的に摂ってみるとよいでしょう。

有機梅肉エキス 65g×2個セット|無添加・国産の有機梅のみをじっくり煮詰めました -かわしま屋- 【送料無料】

自家栽培の有機梅のみを原材料に、無添加でじっくりと果汁を煮詰めて作られた安心の梅肉エキスです。

5463 円(税抜)

炭

炭を食べる?!と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、炭は汚れを吸着する効果があり、腸にたまった老廃物を吸収して体外へ排出するといわれています。 便秘改善やデトックス、腸内環境を整える効果が期待できるという話もあり、食用パウダーとして販売されています。

ただし、便秘改善を目的とした場合は注意しなければならない点も。炭は水分も吸収してしまうため、「かえって便が固くなり便秘になった」という意見も多いのです。 炭を摂取する場合は普段よりもたっぷりと水を飲まなければならないようですね。

こんにゃく

「こんにゃくは体の砂払い」という言葉をご存知ですか?

こんにゃくが身体の老廃物を排出してくれるということは古くから知られていたようです。 こんにゃくには、グルコマンナンという水溶性の食物繊維が豊富に含まれています。 グルコマンナンは腸のぜん動運動を活発にするだけでなく、便をやわらかくし、腸内の老廃物を絡め取って外に出す効果があるそうです。

発酵食品

日本の伝統的な食文化は、腸内の善玉菌を育て、健康を支える宝庫です。野菜や海藻、そして特に発酵食品は、日本人の食生活に欠かせない要素として、古くから親しまれてきました。

味噌、醤油、酢、みりん、清酒といった麹菌を用いた発酵食品や、地域ごとに独自の発酵を施した漬け物は、日本食の豊かな味わいを生み出すだけでなく、私たちの腸内環境にも良い影響を与えています。

実は、これらの食品が日本人の長寿の秘訣の一つとも言われています。和食は、動物性食品を主体とする洋食に比べて、腸にやさしく、善玉菌を豊かにします。その結果、腸内環境が整い、健康全体を向上させることに繋がります。

現代の忙しい生活の中でも、腸内環境のサポートをするにはサプリも一つの選択です。そこでおすすめなのが、日本の伝統的な発酵食品から抽出された植物由来の乳酸菌パウダーです。日々の食生活に取り入れることで、和食の恩恵をもっと手軽に、とても効果的に得ることができます。

ダブルキャンペーン実施中!

\ 期間限定50%OFF+サンプルプレゼント /

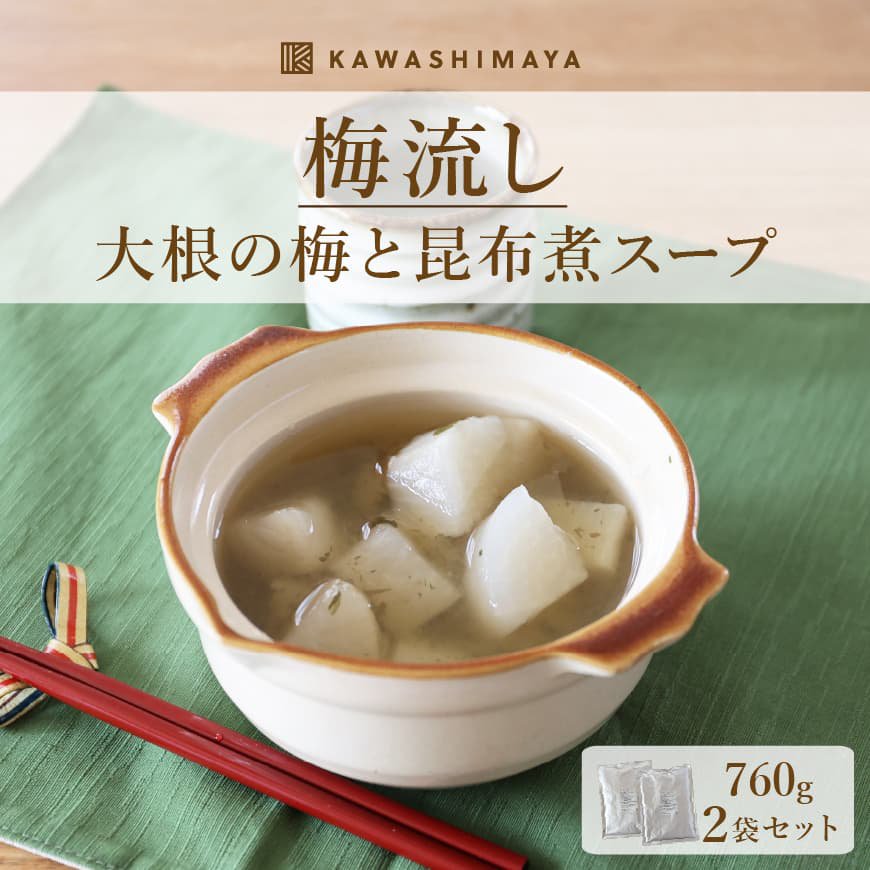

梅流し

梅流しとは、48時間の断食のあとに、大根の煮汁に梅干しを入れてつぶした「梅湯」を飲みながら、煮た大根や生野菜を、味噌とともに食べ、宿便を出す方法です。梅干しのクエン酸が腸のぜん動運動を促進させ、大根や生野菜の食物繊維が体内の宿便を排出させるはたらきをすると言われています。

梅流し (大根の梅と昆布煮スープ) 760g×2袋セット|無添加・化学調味料・保存料不使用・国産大根・ねり梅・日高昆布を使用|-かわしま屋-

お腹のスッキリを助けてくれる梅流しに最適なスープ。そのまま常温でも食べられるレトルトパウチ食品です。

1741 円(税抜)

「宿便」についてのQ&A

- 宿便を出したらどのくらい痩せますか?

-

宿便を出したら、どのくらい痩せるかについては、通常の排泄と同じで、便を出せばその分体重は減ります。しかし、身体自体が「痩せる」ということとは異なります。 便秘解消により「お腹のふくらみがスッキリした」という体験談はよくありますので、外見上、おなか周りがスッキリしたという印象はあるかもしれません。

- 宿便をとることで腸内細菌のバランスが崩れることはないのですか?

-

宿便を出す方法にもよると思いますが、断食や腸内洗浄、また悪玉菌を殺菌する効果のある食べ物や野菜などの食物繊維を摂ることは、大腸の専門医からも「腸内環境を整えるのに有効である」と認められています。

- 宿便は黒いですか?

-

宿便は黒いことが多いようです。腸内環境の悪化によって、便が黒くなることがあります。 便が黒くなる原因は、その他にも考えられます。イカ墨など黒いものを食べたり、食道や胃、十二指腸などの上部消化管からの出血が原因である可能性も考えられます。

- 腸内洗浄をすれば宿便は出せるのでしょうか?

-

腸内洗浄は、温水で大腸を洗うことにより、大腸に自然な刺激を与えて宿便などの老廃物を排出する効果があるといわれています。 ただし、やさしく洗い流すため、一度ですべての宿便がとれてスッキリ!という訳ではなく、何度も通う必要があることも多いようです。

- 便秘だと太りますか?

-

便秘は、太る原因のひとつと考えられます。排出されるべき老廃物中に残っている、吸収しきれなかった糖分や脂質が再吸収されるという可能性があります。

- 何日うんちが出ないと危険?

-

何日うんちが出ないと危険かは、個人差もありはっきり申し上げることが難しい問いです。一般的に4日以上排便がない場合を便秘といい、何らかの対応を考えることをおすすめします。

管理栄養士からのコメント

宿便を出すためには、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を腸内で増やすことが大切です。

腸内環境を整えるため、ヨーグルト、ぬか漬けやキムチなどの漬物、味噌などの食品を積極的に摂るといいでしょう。また、食物繊維やオリゴ糖などは乳酸菌のエサとなりますので、一緒に摂取すると効果が高まります。食物繊維は野菜類や海藻、こんにゃく、きのこ類などに多く含まれていますし、オリゴ糖は大豆や牛乳、たまねぎ、バナナなどに豊富に含まれています。食品だけで腸内環境を整えるには限界もありますので、手軽に摂れる乳酸菌サプリメントも必要に応じてプラスすることでさらに効果が期待できます。

管理栄養士プロフィール

稲尾 貴子

管理栄養士として病院や保育園に勤務した経験があります。延べ1万人以上の栄養指導実績があり、得意分野は糖質制限や塩分制限、減量などの栄養サポートです。パン作りが趣味の2児の母です。食欲旺盛なこども達のためにパンを作り始めたところ、パンの奥深さに魅了されています。

腸内環境を整えるおすすめの商品

【お1人様1個限り】日本の発酵食品からとれた「オーガニック腸活乳酸菌パウダー」(100g)【送料無料】*メール便での発送*_t1

期間限定キャンペーン実施中!今だけ50%OFFで購入できます。日本古来の発酵食品のみを原材料とした、植物性乳酸菌のパウダーです。飲みやすい微粉末。毎日続けて腸から健康に!

2287 円(税抜)