「子どもたちに安全なお米を食べてほしい」農薬を使わない農法でお米を育てる『須田ミヱ子さん』にインタビュー

プロフィール

須田商事代表 須田ミヱ子さん

1998年(昭和63年)有機農法を始める

試行錯誤しながら、現在の「真鴨農法」「除草機農法」「米糠農法」を確立する。

現在は各農法で育てたササニシキ、あきたこまち、コシヒカリ、ひとめぼれを販売している。

「実際にお米を育てていると、お米ができあがるまでにどれだけの量の農薬や除草剤が使われているかを知っているので、このままお米を食べ続けると4〜5年で体調不良の人が出てくるのではないか…?と危機感を抱きました。」

そう話すのは、秋田県由利本荘市でお米を栽培している須田ミヱ子さん。

須田さんは農薬も除草剤も一切使わない”有機農法”を用い、できるだけ自然環境に近い形でお米を育てています。

しかし、その栽培方法に行き着くまでには、たくさんの苦労があったそう―。

「試行錯誤しながら15年かけて自分の納得ゆく農法に確立しましたが、そこに至る過程は順風満帆とは行かなかったんです。」

日本人の主食として欠かせないお米ですが、それを作る農家さんはどんな想いで育てているのか?今回は米農家の須田ミヱ子さんにインタビューしました。

できるだけ自然に近い状態で農薬に頼らずお米を作る

――まずは須田さんが育てているお米について色々とお伺いさせてください。須田さんが農業を始めたきっかけは何でしたか?

-

須田ミヱ子さん(以下:須田):元来農家ではありましたが、法人化して農業をはじめようとした経緯としては個人農家では栽培から販売まで行うことに限界を感じたためです。

志を同じくする農家数人と計画しました。

――須田さん以外にも同じように農業を変えていかなければと考える農家さんがいらっしゃったということでしょうか。

-

須田:そうですね。今では想いに共感してくれる農家さんも増えてきて、説明会や勉強会なども開いています。

――それは心強いですね。勉強会では須田さんが現在行っている農薬を使わない栽培方法を教えたりするんですか?どんな栽培方法なのか興味あります!

-

須田:はい。今は真鴨農法や除草機農法、米糠農法を駆使しています。

とにかく雑草との戦いになるのでいかに負けないようにするか考えています。

――真鴨農法や除草機、米糠農法など、須田さんの農法は通常では使われない手法ですが、詳しくお聞かせいただけないでしょうか?

-

須田:これら農法は農薬や化学肥料、除草剤を使用しないので、それらを使わなくても育つようにするための土づくりから始めます。

農薬なしでお米を育てるには種もみの選別も大事です。選別した種もみを芽出し、種をまく前の準備をします。種もみは一箱(縦30cm×横60cm)播き、成苗になれば2本植えをしています。

そして、田んぼ毎に土壌診断を実施し、土の状態を見てミネラルや有機肥料を散布します。

実際の作業の様子を撮影した写真をまとめたファイルを見せてくれました。田植え後は田んぼ毎に(先程ほどお話した)各農法で成育させます。

例えば真鴨農法では、水田にアイガモを放し飼いにし、害虫と雑草を食べさせています。

アイガモが集まって雑草を食べている様子品種も一つではなく、ササニシキ、あきたこまち、コシヒカリ、ひとめぼれ、と、田んぼごとに様々です。

――その品種を選んだのはなぜですか?今の栽培方法に適していたからでしょうか?

-

須田:私は秋田県でお米を育てているので、秋田県の奨励品種であるあきたこまち、ひとめぼれを選びました。

ササニシキは、当地では昔から栽培するのに適した気候風土であったためです。

コシヒカリについては、米市場のシェア率が高く、お客様からも要望を頂いたため栽培することにしました。

――やっぱりお米にはその風土に適した品種というものがあるのですね。でも適しているとは言え、慣行栽培とは違って農薬や除草剤を使わずに栽培されていると大変なことも多いのではないでしょうか?これまでの栽培方法から農薬や除草剤を使用しない方法に切り替えて一番大変だったなと思うことはなんですか?

-

須田:雑草と病害虫の対策が一番大変で、色んな方法を試しました。

その結果、現在の農法にたどり着きました。

「私は農業は日本の生命産業だと捉えてる。」その一端を担う立場としては変えていかなければならない

――須田さんが農薬を使わない現在の農法を始められたのはいつからですか?

-

須田:昭和63年から始めました。

――そんな昔からされているんですね。きっかけは何だったんでしょうか?

-

須田:慣行栽培(一般的な栽培方法)では農薬や除草剤をあまりにも多く使用するので、お米を食べ続けて4〜5年で体調不良の人が出てくるのではないかと危機感を抱いたのがきっかけです。

私は”農業は日本の生命産業”と捉えていて、その一旦を担う立場としては「農薬や除草剤を使用しない農業に変えていかなければ。」と思いました。

――須田さんの栽培方法と一般的な栽培方法の違いって?

-

須田:慣行栽培をしている農家は農薬・除草剤を使用できるため、草刈りや病害虫対策の時間が大幅に短縮できて食味を安定させる手間を減らせるのが魅力です。

なので、無農薬・無化学肥料で栽培することが人にとっても環境にとっても良いことだとわかっていても時間や費用の成約で叶わないのが現状ではないでしょうか。

須田さんが草取りをする様子

――お話を聞いていると農薬や除草剤を使わない栽培方法は手間がかかる印象がありますが、実際はどうでしょうか?

-

須田:確かに手間はかかります。

私個人としてはこの農法をするためには稲との対話(観察)が必要だと思っているので、毎朝晩、田んぼを回るのが日課になっています。

稲に「おはよう」と声をかけると稲が葉の先から朝露(あさつゆ)をポタリと落とすのでまるで挨拶を返してくれてるように思うんです。

一朝一夕で身につくようなものではないので、毎日手間を惜しまず稲を見続けています。

――毎朝だけでも大変だと思いますが、毎朝晩なんですね。とても丁寧に作られている様子が浮かんできます。手間がかかるとのことですが、現在の栽培方法でお米をつくりはじめた当初からうまくいきましたか?

-

須田:試行錯誤しながら15年かけて自分の納得ゆく農法に確立したのですが、そこまで至る過程は順風満帆とはいきませんでした。

無農薬・無化学肥料で栽培すると稲の育成に時間がかかるので、同時期に植えた他の農家の田んぼと比べるとどうしてもみずぼらしい田に見えてしまって…。

隣接田の農家からは「虫が飛んできて病気が移ったらどうするんだ!」など色々と苦情が来ることもありましたし、稲刈り時期にはこれまでの栽培方法に比べて収量が半減して生活にも苦労する状態でした。

また、法人設立当初は、農家は農協を通して販売することが一般的な時代だったため、農協から離れて直接販売することにも大きな反発を受けました。

お客様の「美味しい」の一言があったからここまでやってこれた

――栽培だけでも多くの苦労があったはずなのに、販売面でも、生活でも苦労されていたんですね…。そんな状況の中、諦めずにここまでやってこれたのは何か理由があったんでしょうか?そのやりがいはどこにあったのかとても気になります。

-

須田:やっぱりお客様からの声が一番のやりがいになります。

かわしま屋さんのように私たちのお米を代わりに販売していただいて、そこから購入したお客様が食べている場面を見る機会は滅多にないですが、「美味しい」の一言をいただけるだけで自信に繋がりますし、応援の手紙などをいただくと涙がでる想いになります。

――お客様の声って思ってる以上に凄く励みになりますよね。ちなみに、須田さんのお米を買われる方にはどんなお客様が多いですか?

-

須田:病気を患っている方や食べ物にこだわりのある方が多いです。

元気に老後を過ごしたいという事で年配の方が多い様に見受けられますが、若い世代の方でもアトピー等の病気を患っている方が体に良いお米がほしいと連絡してきてくれたりします。

――須田さんは「体調不良の人が出てくるかも。」と危機感を抱いてから今の栽培方法を始められたとのことですが、健康を意識して須田さんのお米を選んでくれてるってことは想いがしっかり伝わっているように思います。

-

須田:私自身もかつて癌を患ったことがあり、食事の大切さに気づきました。

それからは自分で育てたお米と体に良いものを一緒に食べるようにしています。

幼児や成長期の子どもには農薬に塗れた食物ではなく、安心安全なものを食べてもらいたいです

作りての「稲に向かう心持ち」を大切に

――最後に、須田さんがお米を育てる上で一番大切にしていることを教えてください。

-

作り手の稲に向かう心持ちを大切にしています。

土に感謝し、稲に感謝する。

「大きくなったね。」「いい色に育ってくれたね」と稲を褒めてあげると稲の姿に反映され美味しいお米ができあがるんです。

――そうなんですね。須田さんのお米づくりに対する真摯な姿勢やこだわりがすごく伝わってきます。お忙しい中お時間をいただきありがとうございました。

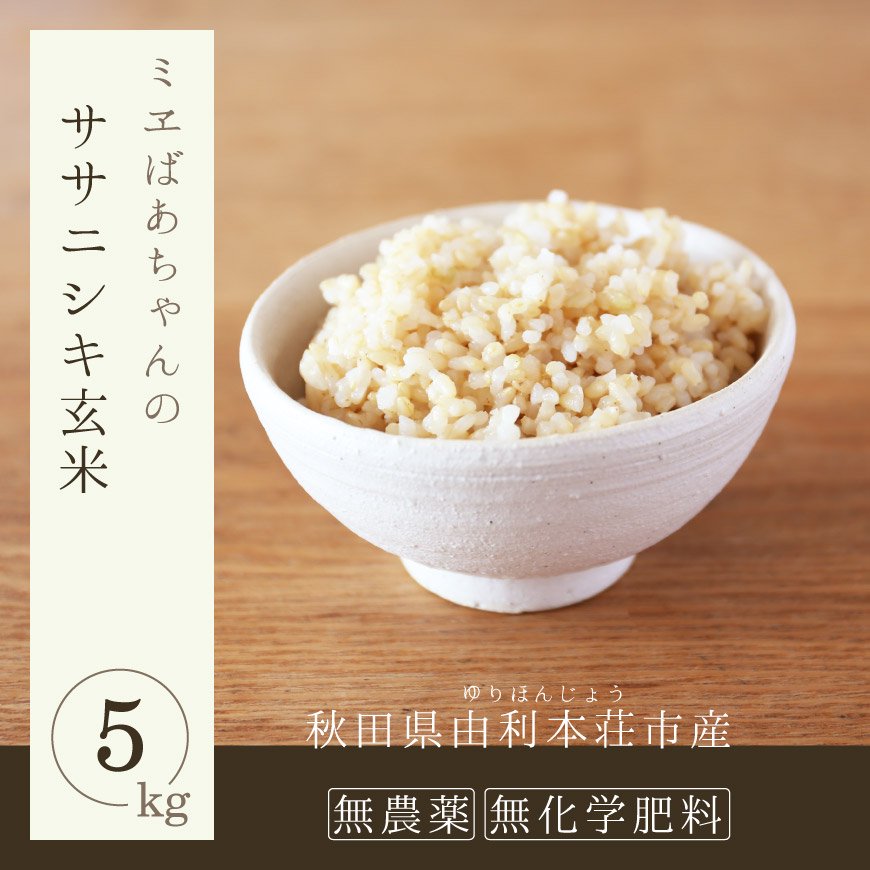

玄米とは|身体によくないって本当?栄養豊富な玄米を安全に美味しく食べるコツ

栄養価の高さなどから、健康意識が高い人たちの注目を集めている「玄米」。

玄米の効果効能から安全で美味しい炊き方まで、玄米に関する情報を幅広くお届けします。

玄米とは|身体によくないって本当?栄養豊富な玄米を安全に美味しく食べるコツの記事を見る

- 編集スタッフ

- 松下

- ●編集スタッフのひとこと

- 須田さんは慣行栽培を否定しているわけではなく、須田さん自身が納得の行く栽培方法で育てているからこそやりがいを感じてここまで続けられているとのことでした。

須田さんの人柄もとてもよく、お話をまとめている今も須田さんが毎日手間を惜しまず作業をされている様子が目に浮かんできます。

普段、作り手のお話を聞ける機会は滅多にないので、私たちが当たり前のように美味しく食べてる食材は農家さんの努力あってこそなのだと改めて気付かされました。

これからも須田さんの作る美味しいお米を楽しみにしています。

改めてありがとうございました。