ウコンの効果・効能|その種類や飲みすぎによる副作用を検証しました

沖縄やインドでは古くから薬草として利用され、アルコールのお供として広く知られるウコン。

今回は、ウコンの主成分・クルクミンの期待の効能から、気になる副作用や飲み方の注意点まで、くわしくご紹介したいと思います。

ウコンとは

ウコンは、東南アジアを中心に分布しているショウガ科の多年草植物です。

カレーの黄色い色素の元になっている「ターメリック」というスパイスはウコンから作られるもので、インドでも様々な効能を期待して使われるようです。

日本では、沖縄で400年にわたって栽培されているほか、海外からも様々な品種が導入され、鹿児島や奄美諸島で精力的に栽培されています。

一般的には、飲酒の前などに飲まれることの多いウコン。

沖縄では、身体の調子が出ない時、お腹が痛い時、内臓が疲れていると感じた時などに手軽に飲まれてきたそうです。

江戸時代には薬草としてだけでなく、染料としても広く利用されるようになりました。

鮮やかな黄色と殺菌・防虫効果が得られるため、産着や手拭い、貴重品を包む布などを染めるのに使われたそうです。

ウコンの種類と成分

一口にウコンと言っても、様々な種類があり、薬効もそれぞれ異なります。

日本で流通しているウコンは、大きく3つの種類に分けられます。

春ウコン

長く民間療法に使われてきた春ウコン。

現在、沖縄でもっとも多く薬草として利用されているのも、こちらの春ウコンです。

クルクミンの含有量では秋ウコンに劣るものの、精油成分・ミネラルを豊富に含みます。

秋ウコン

沖縄で古くから使われてきた秋ウコン。

ウコンの特徴的な有効成分であるクルクミンという黄色い色素成分を多く含み、その量は春ウコンのおよそ10倍といわれています。

「ウコン」と言った場合には、通常この秋ウコンのことを指します。

スパイスの「ターメリック」もこの秋ウコン。世界中で利用されています。

紫ウコン(ガジュツ)

紫ウコンは、秋ウコン、春ウコンと違い、クルクミンをほとんど含みません。

代わりにシネオールなどの精油成分を多く含み、漢方薬として消化不良などに使われています。

その他

タイ原産の薬草で、黒ウコン(黒ショウガ、クラチャイダム)と呼ばれるものがありますが、これは同じショウガ科でもウコンの仲間ではありません。

タイでは、黒ウコンは1,000年以上も前から利用されてきたそうで、滋養強壮や疲労回復、血圧調整やアンチエイジングなどの効能があるといわれ、研究がすすめられています。

そのほかにも、現在、世界には50種類以上のウコンがあるといわれ、各地で栽培されています。

ウコンの成分

薬効があると聞けば気になるのが、その成分。

金城鉄男『新特産シリーズ ウコン』(農文協)によると、秋ウコン、春ウコンには次のような有効成分が含まれています。

- ・クルクミン

- ・精油成分(タ―メロン、ジヒドロタ―メロン、α-クルクメン、β-クルクメン、クルクモール、ジンギベレン、β-エレメン、パラ-メチルトル、フラボノイド、アズレン)

- ・ミネラル(リン、鉄、カルシウム、カリウム、マグネシウム)

- ・食物繊維

主成分であるクルクミン以外にも、精油、ミネラルを豊富に含んでいます。

特に紫ウコンには、なんと100種類以上の精油が含まれていることが確認されているそうです。

ミネラルの中では、カリウムが100g中2,000mgとたっぷり含まれているので、塩分の摂りすぎが気になる方にもいいかもしれませんね。

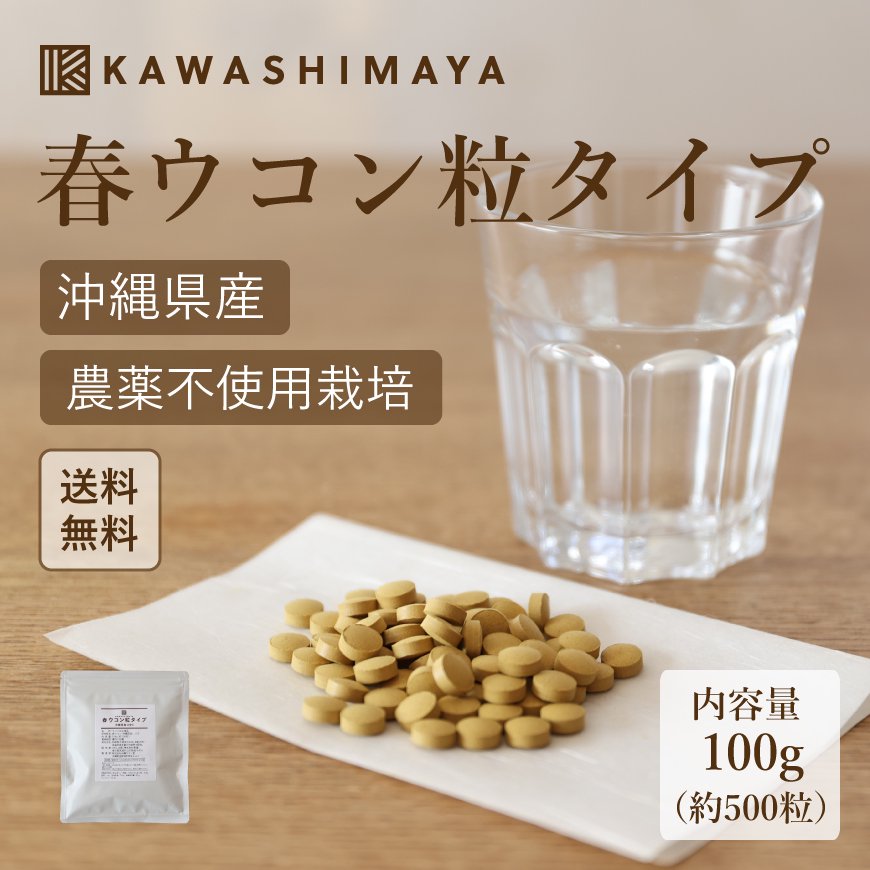

ウコンのおすすめ商品

沖縄県産春ウコン粉末タイプ100g-約1ヶ月分【送料無料】*メール便での発送*|かわしま屋

農薬不使用栽培の沖縄産春ウコン粉末。ミネラル豊富

1463 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>ウコンの健康効果と可能性

漢方薬として長く利用されてきたウコン。

沖縄では、風邪をひいたとき、疲れやすい時、腸の炎症、気管支炎などの時に飲まれてきたそうです。

アーユルヴェーダでもメジャーな薬草とされ、消化器疾患や各種の炎症の治療に利用されています。

ウコンの主成分であるクルクミンや精油成分には、次のような効果や効能があるといわれています。

効果1 アルコールの分解促進、肝臓の保護

秋ウコン、春ウコンに含まれるクルクミンには、肝臓からの胆汁の分泌を促進する作用があり、アルコール/アセトアルデヒドの分解を促進させるといわれています。

また、肝臓を保護するともいわれ、肝障害や肝硬変を抑制する働きもあるようです。

効果2 胃腸を整える

紫ウコン、春ウコンは、精油成分により胃腸を整え、胃腸内のガスを排出するといわれています。

特に紫ウコンは効果が高く、漢方薬としても利用されています。

効果3 生活習慣病の予防

紫ウコン、春ウコンは、精油成分により、血圧を降下させる作用があります。

また、秋ウコン、春ウコンに含まれるクルクミンは脂質代謝改善などに効果が高いといわれ、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などの予防に効果的であるとされています。

最新の研究でも心不全の改善に効果があるという結果が出ており、様々な生活習慣病の予防に役立つといえそうです。

「ウコンは効かない」って本当?

これだけ優れた薬効をもつ有効成分・クルクミンですが、人体には吸収されづらいため、「ウコンを飲んでも効かない」という説もあるようです。

実際のところはどうなのでしょうか?

クルクミンが人体に吸収されづらいのは事実で、各種の研究で証明されています。

ただ、フィトケミカルなどで、消化管からの吸収はほとんどされないものの、腸内細菌との相互作用などで全身に効果を及ぼす例はあり、一概に「吸収が悪い=効かない」とはいえないようです。

実際に、動物実験ではクルクミンの経口投与が腸内細菌のバランスを変化させ、一定の条件の下で発がん抑制の方向に導くという結果も出ています。

また、各メーカーとも、クルクミンの吸収率をアップさせるための研究・開発をすすめていますので、将来的には効果を実感しやすくなっていくでしょう。

ウコンの有効成分はクルクミンだけではなく、精油やミネラルなども豊富に含んでいますので、それらの成分による効果が実感され、沖縄などで伝統的に利用されてきた可能性もあります。

研究や開発が進み、ウコンがもっている可能性を100%享受できるようになる日が待ち遠しいですね。

参考文献:

クルクミンによる腸内細菌プロファイルの変化を介する肝がん抑制効果の検討

手軽に春ウコンを摂りたい方におすすめ

ウコンの気になる副作用

ウコンは、インドや沖縄では古くから利用され、副作用が少なく安全な食品とされてきました。

ただし、近年ではサプリメントなどで長期にわたって大量に摂取することによる健康被害も報告されています。

摂取するときは、次のような注意点を守って安全に使用してください。

ウコンを摂取する時の注意点

- 1. 長期にわたって大量に摂取せず、適量を守ること。

- 2. 秋ウコンは胃潰瘍、胃酸過多、胆道閉鎖症の方は摂取しないこと。

- 3. 疾患のある方、血液凝固抑制薬などの薬を飲んでいる方は医師に相談すること。

- 4. 倦怠感や発熱、かゆみなどの症状が表れた場合は、アレルギーの可能性もあるので摂取をやめること。

鉄分の過剰摂取に注意!

ウコンの健康被害として報告されているものに、「肝障害」があります。

「えっ? 肝臓にいいはずのウコンでどうして?」と思いますよね。

原因は、ウコン製品に含まれる鉄分。

C型慢性肝炎や非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)など、肝臓に疾患をもつ方は鉄分を溜めてしまいやすく、それが肝臓にダメージを与えるというのです。

1日あたりの鉄分の食事摂取基準

| 性別 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 推奨量 | 耐容上限量 | 推奨量(月経なし/あり) | 耐容上限量 |

| 15~17(歳) | 9.5mg | 50mg | 7.0/8.5mg | 40mg |

| 18~29(歳) | 7.0mg | 50mg | 6.0/8.5mg | 40mg |

| 30~49(歳) | 7.5mg | 55mg | 6.5/9.0mg | 40mg |

| 50~69(歳) | 7.5mg | 50mg | 6.5/9.0mg | 40mg |

| 70以上(歳) | 7.0mg | 50mg | 6.5/9.0mg | 6.0mg |

(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2015年度版)」より作成)

上の表は1日あたりの鉄分の摂取基準ですが、C型肝炎の患者さんなど、医師から鉄分を制限した食事をすすめられている方はこれより少ない値となるので注意が必要です。

大妻女子大学の大森教授らが発表した論文によると、一部のウコン製品には異常に鉄の含有量が多く、添加が疑われるものもあるとのこと。

不要な添加物の入っていないタイプを選び、適量使用することが大切です。

ウコンについてのQ&A

- ウコンを飲むタイミングを教えてください。

- アルコール/アセトアルデヒドの分解を早める効果を期待して飲むなら、飲酒の前に飲むのが効果的なようです。

ただ、「ウコンを飲んでいるから大丈夫!と思って、逆に飲みすぎてしまった…」という方も。

肝臓を助けるといってもウコンは万能ではありませんから、飲酒はほどほどにしましょう。

- ウコンを飲みたいのですが、粒タイプと粉末タイプ、どちらを選べばいいですか?

- 特に効果に差はないので、お好みでお選びください。

粒タイプは苦みが少なく、持ち運びも便利です。粉末タイプはお手頃価格。

ターメリックライスやカレーに少量ずつ使うことも可能です。

粒タイプには麦芽糖やセルロースなども含まれるので、ウコンの成分だけを摂りたい場合は粉末タイプがおすすめです。

もくじ

もくじ