せいろの選び方|素材・使い方・お手入れ・保管|ヘルシーな蒸し料理に挑戦。

忙しくて料理に時間をかけられない

食卓にもう一品ほしい

油を使わずヘルシーな食事がしたい

こんな時こそ昔ながらの調理道具、せいろの出番。

鍋に湯を沸かして、せいろに好きな野菜を入れて鍋にセット。

たった10分で、マンネリがちな食卓に色どりのよい一品ができあがり!

蒸すことで素材本来の旨味・甘味が引き出され、栄養素も逃がさない。

道具ひとつで毎日の食卓がおいしくヘルシーに。

今回は、初心者の方でもわかりやすい、せいろの使い方などを詳しくご紹介します。

せいろの使い方

使い方はとてもカンタン。

鍋に湯を沸かし、食材を入れたせいろをセットするだけでOK!

① せいろを水で濡らす

② 鍋に湯を沸かす

鍋にお湯をたっぷり沸かします。

強火で多量の蒸気を必要とするので、お湯の量が少ないとすぐに減ってしまいます。

鍋の7~9分目くらいまで水を張ってください。

蒸し板を使う場合は、鍋の上に蒸し板を乗せます。

③ せいろに食材をセット

せいろにクッキングシートまたは蒸し布を敷き、食材をセットします。

クッキングシートの代わりにキャベツの葉などでも代用できます。

④ 十分に蒸気が上がる火加減を保つ

湯が沸いたら、食材の入ったせいろをセット。

ふたから余分な蒸気がぬけるので食材が水っぽくなるのを防ぎます。

⑤ 蒸しあがり

さつまいもに竹串を刺して、火の通り具合を確かめます。

【蒸しあがり目安】

- シュウマイ … 10~15分

- 中華まん … 10~15分

- さつまいも … 15~20分

- おこわ … 40~50分

お米などは蒸し布を使う

おこわなどは、蒸し布を敷いて蒸せば、蒸し布ごと持ちあげて取り出せるので便利です。

お米がくっつきにくいテトロンの蒸し布はこちら

背の高い食材を蒸すとき

そのままだとふたが浮いてしまうような、背の高い食材や、器ごと蒸す場合、本体をふたつ重ねて高さを出します。

まず下の段に食材をセット。その上に裏返した本体を重ねてふたをします。

こんな時のために本体は2つあると便利です。

深型のせいろは、器ごと蒸す際も便利です。

器ごと蒸すときはふきんを使う

器の下にふきんを敷いてから蒸すと、器の取り出しが楽です。

ただし、ふきんが火に触れないように端はふたの上に乗せます。

取り出すときは、ふきんの両端を持ちます。

せいろのお手入れ方法

調理後はすぐに洗ってよく乾燥させるのがポイント。

風通しの良い場所で陰干しをします。

濡れたままにしておくとカビが生えてしまうので要注意です。

せいろの洗い方

使用後はすぐに、たわしなどでこすり洗いをします。

汚れが少ないときは、濡れふきんで拭くだけでも十分。

油汚れが付いている場合は、少量の洗剤を使って洗いましょう。

洗った後は十分に乾燥をさせることが一番重要です。

せいろのにおいが気になるとき

食材を何も入れずにから蒸しします。

使い始めの木の余分な臭いをとるのにも効果的です。

せいろにカビが生えたらどうすればいい?

カビが生えてしまった場合は、カビを洗い落とし、せいろに熱湯をかけて消毒をしてください。

カビは木材の繊維の中まで浸食しているので、洗っても落とすことができません。

気になる場合は、食材をのせる際にクッキングシートやお皿を敷いて使用してください。

木製のせいろについた黒いものは、すべてカビです。

使ったあとはよく乾燥させるなど、注意してお手入れを。

せいろの保管方法

しっかり乾燥させてから、なるべく風通しのよいところに保管してください。

湿気が残ったままですとカビの原因になります。

しばらく使わないときは新聞紙で包んで保管しましょう。

長期間使用しない場合は、新聞紙などで包んで保管しましょう。

ポリ袋などには包んでしまうと、カビの繁殖だけでなく、ゆがみや虫食いの原因になるので、絶対に避けてください。

壁につるしたり、そのままキッチンに置くだけでもインテリアとして素敵です。

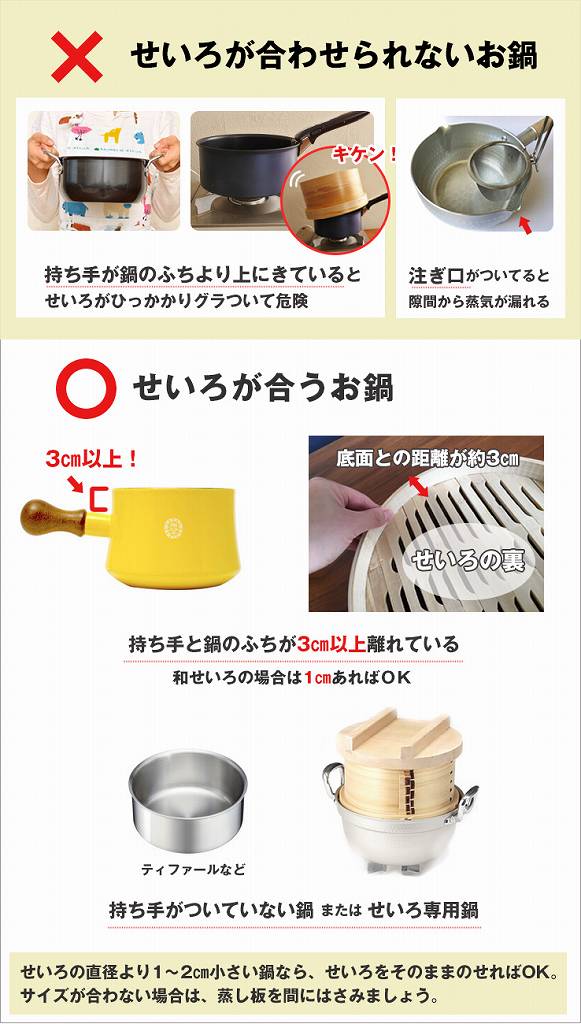

あると便利!「蒸し板」

家にある鍋でせいろは使えます。

せいろの直径よりより、1~2㎝小さい鍋ならばせいろをそのままのせればOKです。

ただし、せいろと同じサイズの鍋の場合、グラついてしまい危険です。

そんなときに「蒸し板」を使うのがおすすめです。

鍋とせいろの間にかませて使えば、鍋の持ち手の引っかかりやサイズの大きな鍋、フライパンでも使えて便利です。

せいろの焦げ付き防止にも「蒸し板」

せいろはお湯を沸騰させるので、強火が基本。

そのため、せいろが鍋からはみでた状態で使用すると端が焦げる場合があります。

蒸し板があれば、せいろの端を焦がす心配もないのでおススメ。

お持ちのせいろに合うサイズの蒸し板を選びましょう。

せいろを家のお鍋に合わせて使う場合

せいろを家のお鍋に合わせて使う場合、必ずお鍋のサイズ・形状をご確認ください。

たくさんお湯が入る深めのお鍋がおすすめです。

せいろが鍋の直径より大きすぎると、蒸気が漏れてうまく蒸せませんし、小さいと、鍋に落ち込んでしまいます。

せいろ使用時の注意点

空焚きに注意

蒸気で蒸し上げるため、強火が基本。鍋のお水は多めに入れましょう。

40分、強火で蒸す場合は2リットルほどの水を使います。

お湯が少なくなったら、予備のお湯を足してください。

蒸す時間が長時間の場合、片方のガスで同時にお湯を沸かしておきましょう。

やけどに注意

蒸し上がってすぐにフタを開ける場合、熱い蒸気でやけどをしないように気を付けましょう。

食材を取り出すときは、トングなどを使うと便利です。

せいろのフタを外す時は熱い蒸気でやけどをしないよう、鍋つかみを使って対策をしましょう。

せいろは、素材や大きさなど、種類がいくつかあります。

蒸し上りに大きな差はありませんが、それぞれの特徴を把握して、自分に一番合うせいろを見つけてみましょう。

せいろの種類

中華せいろ

ご家庭でよく使われている最も一般的なせいろです。

温野菜やシュウマイなどを蒸してそのまま食卓に出すこともできます。蓋は編み上げになっており、蒸気を適度に逃がしてくれるため、和せいろに比べて水滴が食材に滴りにくくなっています。

2~3段程度であれば重ねて一気に蒸すことができるので、一度に何品も作りたいときなど、用途によって段数を決めることができます。

和せいろ

中華せいろと比べると深さがあり、茶碗蒸しなど高さのある器を使いたい場合に向いています。蒸せるお米の量は10合~と、一度にたくさんのお米を蒸したい場合にも最適です。

蓋は厚みと重みがあり、蒸気を逃がさずに蒸すので、中華せいろよりも短い時間で蒸すことができます。内側には取り外し可能なすのこが入っています。

せいろの素材

- 【杉】 … 軽くてお値段も手ごろ。木の香りが楽しめる。

- 【竹】 … 木の香りが少なく、耐久性もあり価格も手ごろで初心者さんにおすすめ。

- 【檜】 … ふちに厚みがあり耐久性の高い素材。美しい木肌が特徴。価格は高め。

せいろのサイズ

サイズは18センチから21センチの1段で、ひとり分が目安です。

せいろは重ねて使うことができますので、おもてなし用など、普段より多く作りたい時は、同じ大きさで2段のものを用意するといいと思います。

3人から4人家族くらいなら、24センチ以上が良いでしょう。

画像奥・深型 竹せいろ|特大 30cm|永籠

画像手前・深型 竹せいろ|中 20.3cm|永籠

ご家族の人数や用途によって大きさや段数をお選びください。

身を重ねることで、品数や量を増やすこともできます。

2~3段までなら、ムラなく蒸すことができます。

せいろのメーカー

永籠(ヨンロン)

かわしま屋で人気No1。

福建省の祥騰工房で10年以上せいろづくりを経験している熟練職人がひとつひとつ手作業で丁寧に制作しています。

祥騰工房は、アメリカのミシュランを取得した一流レストランのシェフにも愛用される調理器具の制作も手掛けています。

耐久性のある竹素材のせいろは、お手頃な価格も魅力です。

「深型」タイプも新登場。

照宝(しょうほう)

50年以上前から横浜中華街に店を構える中華料理器具の専門店「照宝」。

厳選した素材から、一流の職人の手を経て製造されたオリジナル商品の数々。

あらゆる中華の調理器具や食器を製造・販売し、地元・中華街の数々の料理店を始め、日本全国の料理人からの厚い信頼を得ています。

照宝の商品の中でも人気なのが、鉄人と呼ばれる料理人からも支持を得ている「せいろ」です。

サイズと素材が豊富な照宝のせいろは、ご自宅の鍋のサイズに合わせて選べるのも魅力。

直径10cmから60cmまで、深さは3cmから10cm、大釜用から小鍋用、IH用も豊富に揃っています。

天山 TENSHAN(テンシャン)

天山/TENSHANは、中華街をはじめ、全国の専門業者に愛用されている“かごや”の「せいろ」の自社ブランドです。

「せいろ」を作り続けて30年。桧(ひのき)・杉・白木(イチョウ)・竹を使用して特別な技術で手作りしています。

せいろ選びの注意点

収納スペースを確保する

せいろは便利な調理道具ですが、かさばるのも事実です。

身と蓋を合わせると、高さもかなりのもの。

収納がなくて結局使うのが億劫に…なんてことの無いよう、

ご自身の暮らしに合うかどうか、見極めも大事なポイントです。

収納スペースを確保した上で購入するのがおすすめ。

せいろのレシピ

野菜のせいろ蒸し

材 料

- ・好きな野菜

- 適宜

※芋類など火の通りにくい食材は1㎝くらいの厚さにカットする

つくり方

- 1

- 鍋に水を入れ、沸騰させます。

切った食材をせいろにセットします。

- 2

- お湯が沸いたら、野菜を入れたせいろをセットします。

野菜の種類にもよりますが、5分~10分ほど蒸して中まで火が通ったら完成。

さつまいものもっちり蒸しパン

できたては格別のおいしさです!

材 料

- ・薄力粉

- 120g

- ・卵

- 1個

- ・ベーキングパウダー

- 小さじ1

- ・きび糖

- 40g

- ・牛乳(豆乳や水でも可)

- 100㏄

- ・さつまいも

- お好み量

つくり方

- 1

- 薄力粉とベーキングパウダーはふるっておく。

さつまいもは角切りにして水にさらす。

- 2

- さつまいも以外の材料をすべてボウルに入れよく混ぜる。混ざったらさつまいもを加え、さらに混ぜる。

- 3

- アルミカップに2の生地を流し込み、せいろにセットする。

- 4

- 強火の蒸気で10分~15分くらい蒸す。

竹串を刺し、生地がくっついてこなければできあがり。

野菜と豚肉の重ね蒸し

辛子醤油やぽん酢でいただくのがおすすめです。

材 料

- ・豚バラ肉

- 180g

- ・キャベツ(白菜)

- お好み

- ・塩

- 少々

- ・酒

- 大さじ2

つくり方

- 1

- 豚バラ肉を5cm幅に切って酒と塩を揉み込んで30分ほど冷蔵庫に置く。

水気をしっかり切ったキャベツを千切りにしておく。

- 2

- せいろを水洗いし、お湯を沸かす。

せいろを軽く水洗いし、鍋にたっぷりのお湯を沸かします。

- 3

- せいろにクッキングシートを敷き、キャベツ、豚バラを交互に重ねていく。

- 4

- 鍋にたっぷりの湯を沸騰させて、蓋をした蒸篭を置いて、10分ほど蒸したら出来上がり。お好みのポン酢をつけてどうぞ。

茶碗蒸し

材 料

- ・卵

- 2個

- ・だし汁

- 400㏄

- ・塩

- お好み

- ・鶏ささみ

- 40g

- ・しいたけ

- 4枚

- ・ぎんなん

- 適宜

- ・かまぼこ

- 適宜

- ・三つ葉

- 適宜

つくり方

- 1

- ボウルに卵を割りほぐし、だし汁を加えて混ぜ、ざるで濾します。(お好みで塩で味を調整してください)

- 2

- 鶏ささみは筋を取って一口大に切る。熱湯にくぐらせ、水にとって水けをきる。しいたけは石づきを切り、ぎんなんは薄皮をむく。

- 3

- 器に三つ葉以外の具材を入れ、1を注ぎ入れる。表面の泡を竹串などでつぶしておく。

- 4

- せいろで約10分蒸す。中央に竹串を刺し、澄んだ汁がでれば蒸し上がり。卵液が出るようならもう少し蒸す。三つ葉をのせて完成。

さつまいもおこわ

お好みでだし汁を加えてもおいしく召しあがれます。

材 料

- ・もち米

- 3合

- ・さつまいも

- 1/2本

- ・だし汁(水)

- 130㏄

- ・酒

- 50㏄

- ・ごま塩

- 少々

※もち米は必ず6~8時間浸水させる。

つくり方

- 1

- 研いだもち米を、6~8時間水に浸ける。

さつま芋は1.5cm角に切り、少しの間、水に浸ける。

- 2

- 米の水を切り、だし汁と酒を混ぜながら米にかけよく混ぜる。

鍋にたっぷりのお湯を沸かす。

- 3

- せいろに蒸し布を敷き、米を広げ、上に切ったさつまいもを乗せる。

- 4

- 40~50分ほど蒸し上げ、仕上げにごま塩をふって出来上がり。

せいろの使い方 よくあるご質問

せいろの使い方について

- せいろは何段まで、重ねて蒸せますか?

- 2段までならムラなく蒸すことができます。

蒸気が上へと抜けるせいろは、身を重ねても同じ蒸し上がり。

同時に何品もつくれるのも魅力のひとつです。

- 乾かすコツはありますか?

- 風通しのよい場所に斜めに立て掛けて、たまに裏表を返すと早く乾きます。

せいろを平らな場所で伏せて乾かしていたら「台と接触していた部分がカビてしまった!」

なんてこともあるので注意しましょう。

また、直射日光に当てるのは、ひび割れの原因になるので避け、風通しがよい日陰で陰干ししましょう。

- せいろを使うには、家のお鍋でも使えますか?

- ご家庭にある鍋でもせいろは使えます。

せいろの直径より1~2cm小さい鍋ならば、せいろをそのままのせればOK。

ただし、せいろの直径と同じ鍋の場合、グラついてしまい、せいろが焦げる可能性があります。

たくさんお湯が入る深めのお鍋がおすすめです。せいろが大きすぎると、蒸気が漏れてうまく蒸せませんし、

小さすぎると、鍋に落ち込んでしまいます。

お鍋とせいろのサイズが合わないときは、「蒸し板」をはさんで使うとよいでしょう。

- 同じサイズの竹中華せいろと杉中華せいろは重ねて使えますか?

- 重ねてお使いいただけません。素材の異なるせいろは、同じサイズのものでも、仕様が異なるためです。

重ねる場合は、同素材のせいろをお使いください。

- 乾かすコツはありますか?

- 風通しのよい場所に斜めに立て掛けて、たまに裏表を返すと早く乾きます。

せいろを平らな場所で伏せて乾かしていたら「台と接触していた部分がカビてしまった!」

なんてこともあるので注意しましょう。

また、直射日光に当てるのは、ひび割れの原因になるので避け、風通しがよい日陰で陰干ししましょう。

- 同じサイズの中華せいろと和せいろは重ねて使えますか?

- 重ねてお使いいただけません。

素材の異なるせいろは、同じサイズのものでも、仕様が異なるためです。

高さなどの仕様が異なるため、上手く蒸せません。

- せいろの耐久性はどの位ありますか?

- 使う頻度にもよりますが、正しくお使いいただくことで永く愛用できると思います。

<気をつけること>

・使い始めるときは、水で濡らしてから使う。

・空焚きをしない(鍋の水がなくなったり、火が強く鍋よりはみ出ていると一番下のせいろが焦げてしまうことがあります)。

・使い終わったあと風通しの良いところに置きよく乾かす。

- せいろの中には何を敷けばいいですか?

- 肉や魚、シュウマイなど脂や水分が出る食材には、キャベツや白菜などの葉野菜やクッキングペーパーを敷きましょう。平らな皿にのせて蒸してもOK。

せいろに食材を直接のせないことで、食材の匂い移りやくっつき、肉汁などの水分の染み込みを防ぐことができるので、後のお手入れもラクで、せいろが長持ちします。

- 焦がさずに長く使いたいのです。コツを教えてください。

- せいろが焦げてしまう主な原因は、

①鍋の上に直接せいろを置いて使用した。

②使用前にせいろを水で濡らさなかったの2つです。

つまり、使用前にしっかりと濡らすこと、そしてできれば蒸し板を使用することが、焦がさずに長く使い続けるためのコツです。

- せいろで何合くらいのお米が蒸せますか。

- 「深型せいろ 身1段」で蒸せるお米の量の目安

小:18㎝…… 3合

中:20.3㎝…… 4合

大:25.4㎝…… 6合

特大:30㎝…… 8合蒸し時間は用途(おこわ40~50分、米麹の場合35~40分)によって異なります。

その他、照宝、天山の中華せいろの場合は、上記の分量より1合分減らした量が目安です。

せいろのおすすめについて

- 初めてせいろを買うならおすすめはどれですか?

- かわしま屋は竹・杉・桧(ひのき)のせいろを取り扱っております。

材質が違っても使用方法、蒸し加減は同じです。

初めて買うなら、価格と耐久性で考えると竹製がおすすめです。【杉】価格が手ごろで、蒸したときに、杉のよい香りがします。木の香りが好きという方は、 杉せいろがおすすめです。

【竹】価格が手ごろで杉よりも耐久性があり、蒸しても香りは弱め。

【桧】3材質の中でもっとも高価。

ひのきは、繊維が細かく丈夫で、木目が美しいです。

正しく使えば一生モノとも呼べる強度と耐久性があると言われています。

- せいろはどこで作られていますか?

- せいろの産地は、中華せいろの本場中国です。

かわしま屋でも取り扱いのある「照宝」のせいろは

厳選した素材から、一流の職人の手を経て製造されたオリジナル商品の数々。

あらゆる中華の調理器具や食器を製造・販売し、地元・中華街の数々の料理店を始め、日本全国の料理人からの厚い信頼を得ています。

- 中華せいろと和せいろの違いを教えてください

- 中華せいろはシュウマイや温野菜など蒸してそのまま食卓にも出せますし、2~3段重ねられ使い勝手がよいです。

和せいろは、深さがあるので、おこわや茶碗蒸しなど高さのある器を使いたい場合にぴったりです。

また、中華せいろと違い、蓋から蒸気が逃げにくく結露しやすいため、布巾を掛けるなど、余計な水滴を料理に落とさないような工夫が必要です。

- はじめて買うなら、どのサイズがおすすめですか?

- 18㎝(小サイズ)のせいろを2段、購入することをおすすめします。

18㎝は蒸し鶏や魚の切り身を蒸すのにちょうど良いサイズ。せいろは重ねて同時調理できるのが魅力でもあるので、違う食材を一度に蒸す楽しさと便利さを体験できます。使い慣れてきたら、魚1尾やおこわを蒸すのにぴったりな、大きめの24㎝サイズを買い足すのがおすすめです。お皿ごと蒸すのも余裕なので、お料理の幅が広がります。

せいろのお手入れについて

- せいろの木の香りが気になります

- 自然の素材でできているため。使い始めはその香りが気になる場合があります(個人差があります)。

お使いいただいているうちに香りは弱くなってきますが、気になる場合は、食材を何も入れずに蒸す「から蒸し」をすれば、早く香りが抜けます。

- せいろを洗剤で洗ってよいですか?

- 使用後は洗剤は使わずなるべくお湯で湿らせた布で拭いてください。

せいろは無塗装の木製品なので、流水で洗うと浸透した水分が乾ききらずにカビる原因になるのです。

ただし、どうしても汚れが気なる場合は、中性洗剤を使って洗っても大丈夫ですが、よく水で洗剤を洗い流してください。

食材をお皿やキッチンペーパー等に乗せてからせいろに入れると汚れを防ぐことができます。

ちなみに食洗器は「歪み」の原因になるので絶対におやめください。

- せいろにカビが生えてしまいました

- カビが生えてしまった場合は、カビを洗い落とし、せいろに熱湯をかけて消毒をしてください。

カビは木材の繊維の中まで浸食しているので、洗っても落とすことができません。

気になる場合は、食材をのせる際にクッキングシートやお皿を敷いて使用してください。木製のせいろについた黒いものは、すべてカビです。

使ったあとはよく乾燥させるなど、注意してお手入れをしてください。

- せいろの保管場所はどこにしたらよいでしょうか?

- しっかり乾燥させてから、なるべく風通しのよいところに保管してください。

湿気が残ったままですとカビの原因になります。

しばらく使わないときは新聞紙で包んで保管しましょう。

ポリ袋などには包んでしまうと、カビの繁殖だけでなく、ゆがみや虫食いの原因になるので、絶対に避けてください。壁につるしたり、そのままキッチンに置くだけでもインテリアとして素敵です。

- 使ったら鍋の中のお湯が茶色くなりました。

- 竹の渋がでたためです。

使い初めは、渋がでてお湯に色が付きますが、使っていくうちになくなっていきます。気になる場合は、空蒸し(中に何も入れないで蒸してください)をしていただきますと、渋が早く抜けます。うちになくなります。食材に渋がついても、問題なく食べられますのでご安心を。

料理ブログでも話題の蒸篭。

蒸籠は、一人で食事することが多い人、多忙な人にはオススメの調理道具です。

使っていくうちに自分だけのマイ定番スタイルが見つかるはずです。

材料を切って入れるだけの温野菜料理は、洗い物も少なくてすみ、余計な下拵えをする必要はありません。

蒸し器を使うよりも早くておいしく、レシピ満載。

お気に入りのレシピを見つけてヘルシーな蒸し料理をお楽しみください。

おすすめの和せいろ・せいろグッズ

かわしま屋取り扱いのおすすめ商品をご紹介いたします。

国産特級和せいろ |身・蓋・蒸し布・竹すのこセット|檜・27cm 【送料無料】

信州木曽の良質木材「ひのき」からつくられた、和蒸籠。厚みのある天然木の蓋でしっかり蒸気を閉じ込めます。

23727 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>

国産特級和せいろ |身・蓋・蒸し布・竹すのこセット|檜・24cm 【送料無料】

信州木曽の良質木材「ひのき」からつくられた、和蒸籠。厚みのある天然木の蓋でしっかり蒸気を閉じ込めます。

20182 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>