せいろの使い方|お手入れ方法

プロが使うイメージだったキッチン道具、せいろ。

使い方もよくわからないし、手入れも手間がかかりそう…。

今回は、そんなイメージが180度変わる、せいろの使い方やお手入れ方法をご紹介します。

せいろの使い方

使い方はとてもカンタン。

鍋に湯を沸かし、食材を入れたせいろをセットするだけでOK!

① せいろを水で濡らす

② 鍋に湯を沸かす

鍋にお湯をたっぷり沸かします。

強火で多量の蒸気を必要とするので、お湯の量が少ないとすぐに減ってしまいます。

鍋の7~9分目くらいまで水を張ってください。

蒸し板を使う場合は、鍋の上に蒸し板を乗せます。

③ せいろに食材をセット

せいろにクッキングシートまたは蒸し布を敷き、食材をセットします。

クッキングシートの代わりにキャベツの葉などでも代用できます。

④ 十分に蒸気が上がる火加減を保つ

湯が沸いたら、食材の入ったせいろをセット。

ふたから余分な蒸気がぬけるので食材が水っぽくなるのを防ぎます。

⑤ 蒸しあがり

さつまいもに竹串を刺して、火の通り具合を確かめます。

【蒸しあがり目安】

- シュウマイ … 10~15分

- 中華まん … 10~15分

- さつまいも … 15~20分

- おこわ … 40~50分

お米などは蒸し布を使う

おこわなどは、蒸し布を敷いて蒸せば、蒸し布ごと持ちあげて取り出せるので便利です。

お米がくっつきにくいテトロンの蒸し布はこちら

背の高い食材を蒸すとき

そのままだとふたが浮いてしまうような、背の高い食材や、器ごと蒸す場合、本体をふたつ重ねて高さを出します。

まず下の段に食材をセット。その上に裏返した本体を重ねてふたをします。

こんな時のために本体は2つあると便利です。

深型のせいろは、器ごと蒸す際も便利です。

器ごと蒸すときはふきんを使う

器の下にふきんを敷いてから蒸すと、器の取り出しが楽です。

ただし、ふきんが火に触れないように端はふたの上に乗せます。

取り出すときは、ふきんの両端を持ちます。

せいろのお手入れ方法

調理後はすぐに洗ってよく乾燥させるのがポイント。

風通しの良い場所で陰干しをします。

濡れたままにしておくとカビが生えてしまうので要注意です。

せいろの洗い方

使用後はすぐに、たわしなどでこすり洗いをします。

汚れが少ないときは、濡れふきんで拭くだけでも十分。

油汚れが付いている場合は、少量の洗剤を使って洗いましょう。

洗った後は十分に乾燥をさせることが一番重要です。

せいろのにおいが気になるとき

食材を何も入れずにから蒸しします。

使い始めの木の余分な臭いをとるのにも効果的です。

せいろにカビが生えたらどうすればいい?

カビが生えてしまった場合は、カビを洗い落とし、せいろに熱湯をかけて消毒をしてください。

カビは木材の繊維の中まで浸食しているので、洗っても落とすことができません。

気になる場合は、食材をのせる際にクッキングシートやお皿を敷いて使用してください。

木製のせいろについた黒いものは、すべてカビです。

使ったあとはよく乾燥させるなど、注意してお手入れを。

せいろの保管方法

しっかり乾燥させてから、なるべく風通しのよいところに保管してください。

湿気が残ったままですとカビの原因になります。

しばらく使わないときは新聞紙で包んで保管しましょう。

長期間使用しない場合は、新聞紙などで包んで保管しましょう。

ポリ袋などには包んでしまうと、カビの繁殖だけでなく、ゆがみや虫食いの原因になるので、絶対に避けてください。

壁につるしたり、そのままキッチンに置くだけでもインテリアとして素敵です。

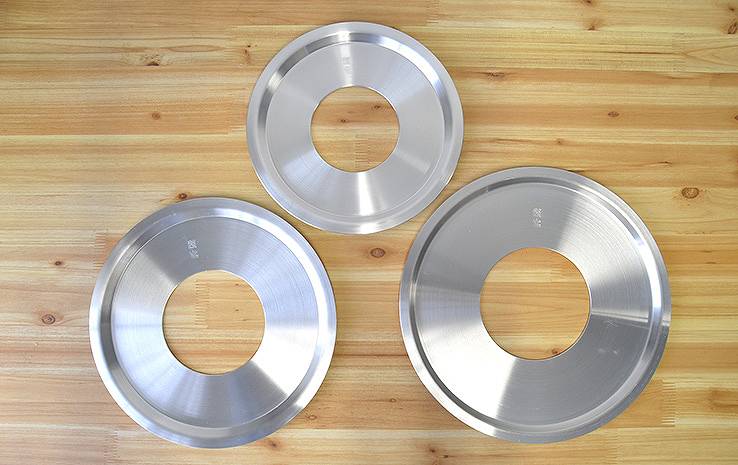

あると便利!「蒸し板」

家にある鍋でせいろは使えます。

せいろの直径よりより、1~2㎝小さい鍋ならばせいろをそのままのせればOKです。

ただし、せいろと同じサイズの鍋の場合、グラついてしまい危険です。

そんなときに「蒸し板」を使うのがおすすめです。

鍋とせいろの間にかませて使えば、鍋の持ち手の引っかかりやサイズの大きな鍋、フライパンでも使えて便利です。

せいろの焦げ付き防止にも「蒸し板」

せいろはお湯を沸騰させるので、強火が基本。

そのため、せいろが鍋からはみでた状態で使用すると端が焦げる場合があります。

蒸し板があれば、せいろの端を焦がす心配もないのでおススメ。

かわしま屋では5種類のサイズをご用意しています。

お持ちのせいろに合うサイズの蒸し板を選びましょう。

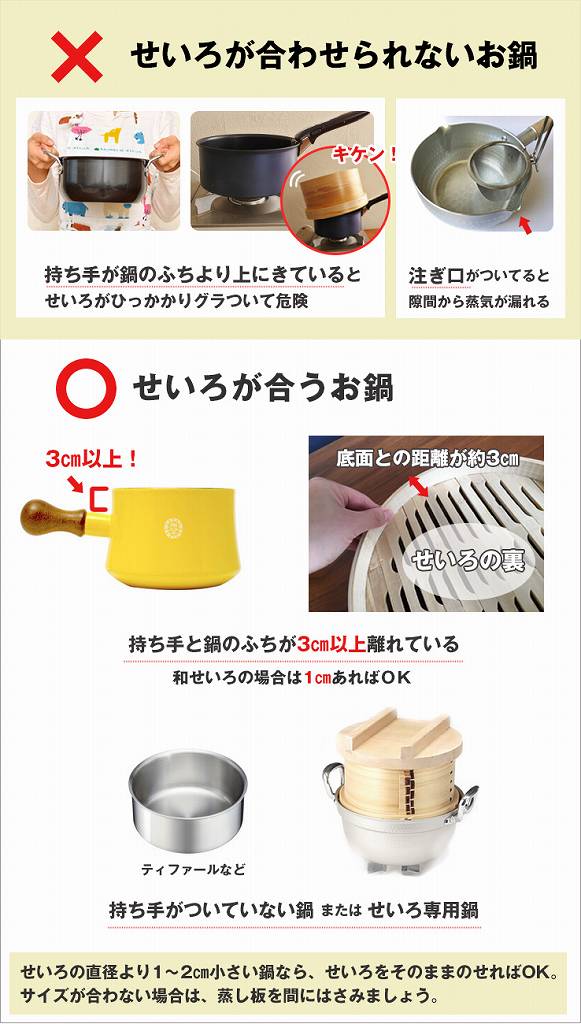

せいろを家のお鍋に合わせて使う場合

せいろを家のお鍋に合わせて使う場合、必ずお鍋のサイズ・形状をご確認ください。

たくさんお湯が入る深めのお鍋がおすすめです。

せいろが鍋の直径より大きすぎると、蒸気が漏れてうまく蒸せませんし、小さいと、鍋に落ち込んでしまいます。

せいろ使用時の注意点

空焚きに注意

蒸気で蒸し上げるため、強火が基本。鍋のお水は多めに入れましょう。

40分、強火で蒸す場合は2リットルほどの水を使います。

お湯が少なくなったら、予備のお湯を足してください。

蒸す時間が長時間の場合、片方のガスで同時にお湯を沸かしておきましょう。

やけどに注意

蒸し上がってすぐにフタを開ける場合、熱い蒸気でやけどをしないように気を付けましょう。

食材を取り出すときは、トングなどを使うと便利です。

せいろのフタを外す時は熱い蒸気でやけどをしないよう、鍋つかみを使って対策をしましょう。

材料を切って入れるだけの温野菜料理は、洗い物も少なくてすみ、余計な下拵えをする必要はありません。

蒸し器を使うよりも早くておいしく、レシピ満載。

お気に入りのレシピを見つけてヘルシーな蒸し料理をお楽しみください。

おすすめの和せいろ・せいろグッズ

かわしま屋取り扱いのおすすめ商品をご紹介いたします。

国産特級和せいろ |身・蓋・蒸し布・竹すのこセット|檜・27cm 【送料無料】

信州木曽の良質木材「ひのき」からつくられた、和蒸籠。厚みのある天然木の蓋でしっかり蒸気を閉じ込めます。

23727 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>

せいろのよくあるご質問

せいろのよくあるご質問