梅干しの保存方法は?常温・冷蔵・冷凍のコツと保存容器の選び方を解説

「せっかく作った梅干しにカビが生えた」「梅干しの風味が落ちた気がする」このような経験はないでしょうか。梅干しは賞味期限が長く保存性が高いと思われがちです。

しかしながら保存方法を誤ると腐敗やカビが生じやすくなり、風味も悪くなります。特に減塩タイプや調味梅干しは傷みやすいため、注意が必要です。

この記事では、梅干しを長持ちさせる保存方法を常温・冷蔵・冷凍に分けてわかりやすく解説します。正しい方法を知れば、梅干しのカビや劣化に悩まなくなるでしょう。

家族の健康を守り、食品ロスを減らせます。今お手元にある梅干しの特徴を確認し、最適な方法で保存しましょう。

梅干しを長持ちさせる保存方法

梅干しを長持ちさせる、主なポイントは以下の3つです。

- 容器をしっかり殺菌する

- 保存場所を適切に選ぶ

- 取り出すときの衛生管理を徹底する

それぞれ見ていきましょう。

殺菌した密閉容器に入れる

梅干しを長持ちさせるには、清潔で密閉性の高い容器に保存するのがおすすめです。

塩分濃度が高い梅干しであれば、すき間の多い容器でも問題ありません。ですが塩分濃度が低い梅干しを保存する場合や、梅干しの乾燥を防ぎたい場合は密閉容器で保存しましょう。

容器は口が広く、梅干しを出し入れしやすい形がおすすめです。なお金属製の容器は避けてください。塩分でさびが発生しやすく、梅干しの品質に悪影響を及ぼします。また梅干しが潰れるので、フリーザーバッグでの保存はおすすめできません。

容器を準備したら、熱湯やアルコールで殺菌しましょう。殺菌を徹底すれば、容器内の雑菌を大幅に減らせます。梅干しが腐りにくくなり、保存期間も延びます。

塩分濃度が低い梅干しは冷蔵庫に入れる

減塩タイプや味付け梅干しは、基本的に冷蔵庫での保存が推奨されています。塩分が少ない梅干しは防腐力が弱く、温度が少し上がっただけでも品質が落ちやすいからです。

密閉容器に入れると梅干しの乾燥を防いで、長く梅干しを楽しめます。食卓に梅干しを常に出しておく場合は、少量だけ小さい容器に移すようにするのがおすすめです。

特に夏場は管理が甘いと劣化しやすくなります。必要な分だけを取り出すようにして、冷蔵保存を徹底すると良いでしょう。

梅干しを取り出す際は清潔な菜箸やスプーンを使う

梅干しを長持ちさせるには、取り出すときのちょっとした気配りも重要です。手や道具が不衛生だと、密閉保存していても腐敗が進みます。

料理や食卓で使った箸やスプーンには、目に見えない雑菌が付着しています。そのまま使って梅干しを取り出すのが、容器の中に雑菌が入り込む要因です。梅干しの傷みが早まり、腐りやすくなります。

梅干しを取り出す際は、次の点を守りましょう。

- 専用の清潔な菜箸やスプーンを用意する

- 毎回、洗剤でしっかり洗う

- よく乾かしてから使う

面倒に思えるかもしれませんが、この習慣が保存期間を大きく左右します。特に家族が多い家庭では梅干しの取り出し方はそれぞれの判断によりがちです。梅干しの劣化を防ぐには、清潔な菜箸やスプーンを使うように、ルールを定めるとよいでしょう。

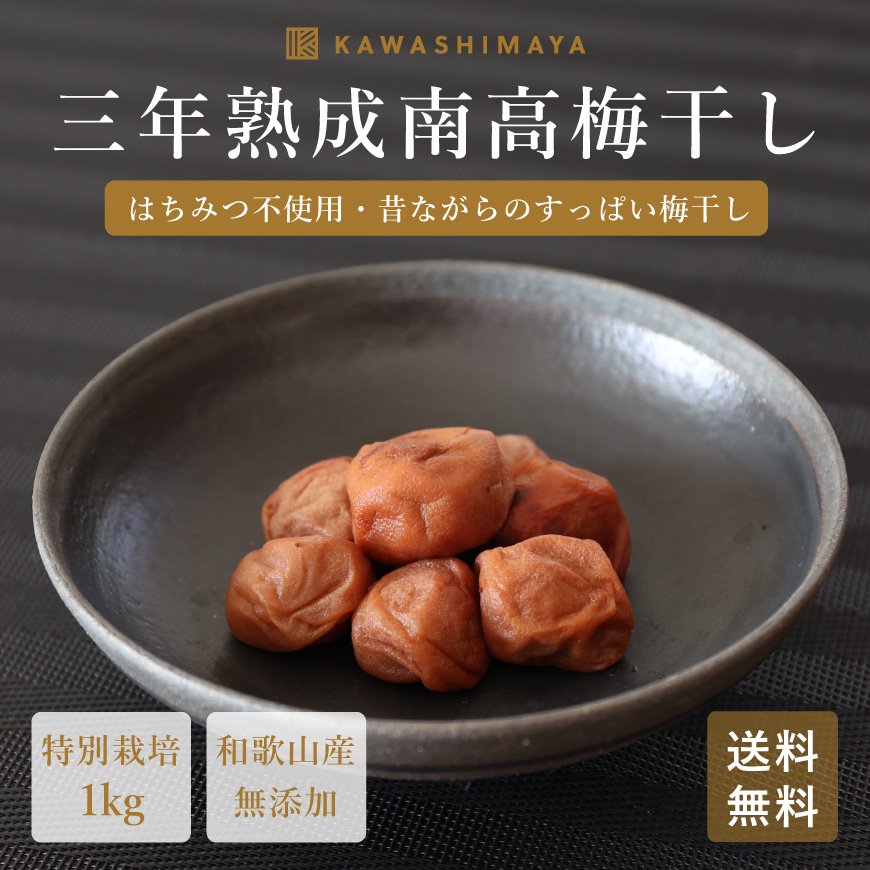

三年熟成特別栽培南高梅干し B級品 1kg|和歌山県産 無添加・減農薬栽培の梅干し -かわしま屋-【送料無料】

減農薬特別栽培の南高梅干です。紀州の南高梅を自然塩で漬け込み、天日でじっくり干し上げました。

3500 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>梅干しを常温で保存するコツ

塩分が高い昔ながらの梅干しであれば、常温でも保存できます。ですが、保存環境によっては傷んでくるので注意しましょう。

常温で梅干しを保存する際のポイントは以下のとおりです。

- 塩分濃度の高い梅干しを選ぶ

- 直射日光や高温になる場所を避ける

- 風通しのよい場所に置く

常温保存でカビを防ぐには、塩分の力を最大限に使い、菌が近づけない場所作りが肝心です。詳しい方法をひとつずつ見ていきましょう。

塩分濃度の高い梅干しを選ぶ

常温で梅干しを保存する際は、塩分濃度の高いものを選びましょう。塩分15%以上が望ましいとされています。昔ながらのしょっぱい梅干しは、塩分濃度が高めで20%前後になります。塩分が高いほど雑菌が増えにくくなるため安全です。

市販の梅干しは減塩タイプのものが多く、常温保存できない場合があります。常温で保存したい場合は、塩分濃度が15%以上になっているか確認してください。

「塩分が多いと体に悪いのでは」と不安になる人もいるでしょう。しかし毎日たくさん食べない限り、健康への大きな問題はありません。適量を守れば、しょっぱさや酸味をおいしく楽しめます。塩分が気になる方は、食事全体の塩分量を調整しながら梅干しを楽しむのがおすすめです。

直射日光や高温になる場所を避ける

常温保存でよくある失敗は、直射日光の当たる場所に置くことです。日光が当たると容器の中が温まり、菌が増えやすくなります。また、紫外線の影響で梅干しの色や風味が変わる可能性もあります。

窓の近くや日が差し込む台所周辺は避けてください。さらに、キッチンのコンロ周りも注意が必要です。料理中の熱や湯気で容器の中が高温多湿になり、カビが生える原因になります。

常温保存に向く温度は、15~25℃くらいです。しかし、夏の日本では室内でも30℃を超える日があります。暑い時期は、できるだけ涼しい場所に置くのがおすすめです。

日光を避けても、高温や湿気の多い場所に置くと菌が増えるリスクが高まります。ただし急に温度が下がると容器の中に水滴がつくことがあります。水滴はカビの原因になるので、温度差には注意してください。

風通しのよい場所に置く

梅干しに適した保存場所は湿気が少ない場所です。日本は湿度が高いため、風通しが悪い場所ではすぐにカビが生えるおそれがあります。置き場所を工夫するだけでも湿気の対策はできます。キッチンの戸棚の奥ではなく、風が通る場所に置いてみてください。

また、棚の最上段よりも下段の方が温度や湿度が低い傾向があります。特に梅雨や夏は湿度や温度が上がりやすいため、梅干しの置き場所には注意を払ってください。

梅干しを冷蔵保存する際の注意点

梅干しを冷蔵庫で保存する際の問題と、対策を紹介します。具体的な注意点は以下の3つです。

- 梅干しが乾燥しないように注意する

- 温度の変化や結露に注意する

- 他の食品のにおいが移らないように注意する

順番に見ていきましょう。

梅干しが乾燥しないように注意する

冷蔵庫の中は温度だけでなく湿度が低い点もメリットです。ですが梅干しが冷気に触れると乾燥しやすくなります。

特に梅干しを市販の容器に入れたままだと、表面がしわだらけになり、食感も硬くなります。乾燥は塩分が表面に結晶として現れ、塩辛く感じられる原因です。

梅干しを市販の容器のまま例倉庫に入れると、腐りにくくはなりますが風味が損なわれます。ですが、しっかり密閉できる容器を使えば乾燥対策になります。もし完全に密閉できない場合は、容器の中でラップをかけ、梅干しを覆ってみてください。

塩分が少ない梅干しは水分を多く含むため、乾燥による味の変化が顕著です。梅干しを冷蔵庫で保存する際は、美味しく食べるためにも乾燥対策をしっかりとしましょう。

温度の変化や結露に注意する

冷蔵庫の中は、一般的に4℃前後です。しかし、扉を頻繁に開け閉めすると温度が上がり、容器の中に結露ができやすくなります。

結露はカビの原因です。フタや容器の側面についた水滴が梅干しに落ちると、菌が増えやすくなります。わかりやすく言えば、「梅干しの上に水たまりができると、菌が住みつきやすくなる」イメージです。

結露を防ぐコツは、冷蔵庫の温度を安定させることです。扉の開閉が多い場合は、回数を減らしたり、梅干しを冷蔵庫の奥に置くなどの工夫をしてみてください。

もし水滴がついていたら、フタの内側を早めに拭き取りましょう。特に気温と湿度が高くなりやすい夏は、注意が必要です。

他の食品のにおいが移らないように注意する

冷蔵庫は多くの食材を一緒に保管するため、においが移りやすい場所です。魚やキムチ、ニンニクなどの強いにおいの食品と一緒に置くと、風味が混ざってしまいます。

においが移ると梅干し本来の味わいや香りが損なわれます。特に甘みのある梅干しはにおいを吸収しやすいため注意が必要です。

密閉容器に入れると、におい対策になります。においの強い食品から離れた場所に梅干しを置くと、さらに安心できるでしょう。

また、脱臭剤を使うのも効果的です。冷蔵庫用の脱臭剤や活性炭シートを使うと、におい移りを防げます。

梅干しを冷凍保存するポイント

梅干しを冷凍すると菌が増えにくくなり、冷蔵よりも長く適切な状態を保てます。

ただし、適切に解凍しないと、味や食感が落ちやすいのが課題です。梅干しを冷凍する際は以下のポイントをチェックしましょう。

- すぐに食べる予定のない分だけ冷凍する

- 1回に食べる分を小分けにして冷凍する

- 解凍した梅干しはすぐに食べきる

それぞれ解説します。

すぐに食べる予定のない分だけ冷凍する

冷凍保存はすぐ食べない分だけにとどめるのがおすすめです。冷凍した梅干しは風味や食感が落ちてしまう可能性があります。

梅干しの解凍時に組織が壊れて、水分が抜けてしまうからです。そのためよく食べる分は冷蔵または常温保存にするとよいでしょう。

塩分10%以下の減塩タイプの梅干しでも、冷凍すると賞味期限から1ヵ月程度は保存が可能です。梅干しをたくさん漬けたり、まとめ買いをしたりすると、食べきれずに余る場合もあるでしょう。冷蔵庫に放置してカビが生えるくらいであれば、早めに冷凍するのがおすすめです。

1回に食べる分を小分けにして冷凍する

冷凍保存する際は、小分けにしましょう。大きな容器でまとめて凍らせると、一度に多くの梅干しを解凍することになります。一度解凍した梅干しは組織が脆くなっているため日持ちしません。また再冷凍すると、味や品質が悪くなるため避けましょう。

冷凍する際は1粒ずつラップで包むと、食べたい分だけ解凍できます。お弁当に梅干しを使う人は、1週間分をまとめておくと、朝の準備が楽になるでしょう。

小分けには少し手間がかかりますが、解凍時のロスを減らせるのが大きなメリットです。また、ラップで包んだ梅干しを保存袋に入れると、霜による乾燥やにおい移りも防げて一石二鳥といえます。

解凍した梅干しはすぐに食べきる

解凍した梅干しは、できるだけ早く食べきりましょう。解凍したまま放置すると、味や香りが落ちるだけでなく、傷みやすくなるからです。冷凍保存は長期保存に向いていますが、解凍した後は冷蔵保存でも日持ちはしません。

温度変化によって水分が出てきて、雑菌が増えやすくなるからです。一度でも外気に触れた梅干しは、見た目では分からなくても内部で劣化が進むおそれがあります。

解凍した梅干しは冷蔵庫に入れ、早めに食べるのが基本です。美味しさと安全のためにも、1回で食べきれる量だけを解凍してください。その日のうちに使い切るのが理想です。

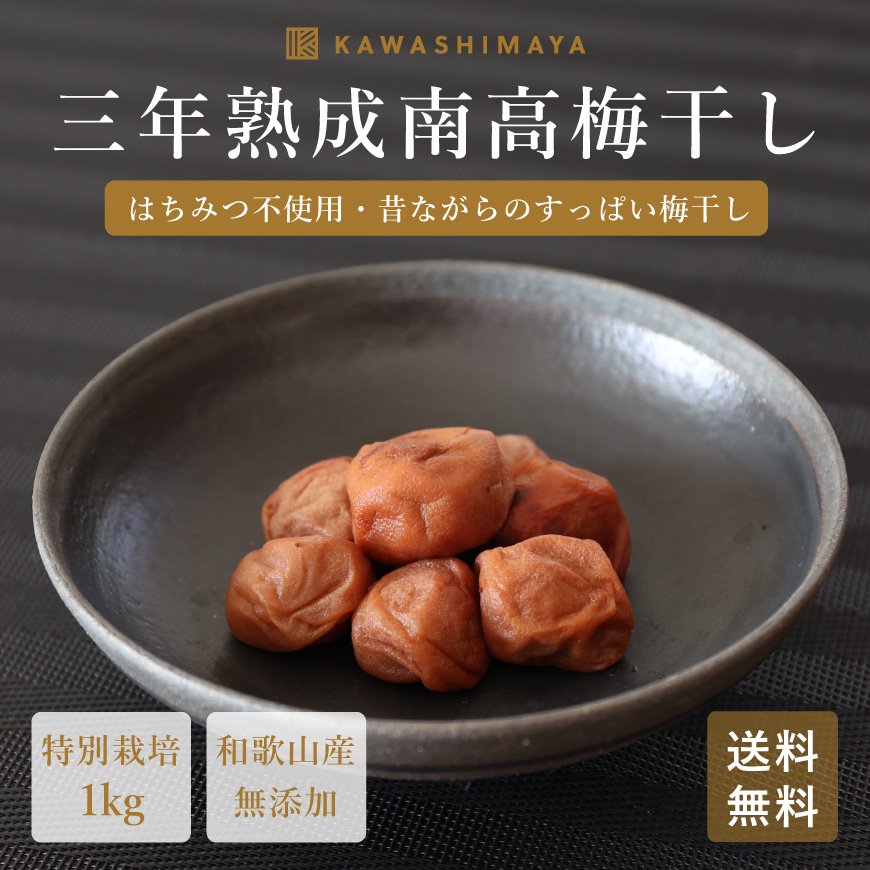

三年熟成特別栽培南高梅干し B級品 1kg|和歌山県産 無添加・減農薬栽培の梅干し -かわしま屋-【送料無料】

減農薬特別栽培の南高梅干です。紀州の南高梅を自然塩で漬け込み、天日でじっくり干し上げました。

3500 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>梅干しを保存するおすすめの容器

梅干しを保存する際には、容器選びが重要です。容器の素材や形によって、梅干しの風味や保存のしやすさが変わります。

主な素材は次の3つです。

- ガラス容器

- ホーロー容器

- プラスチック容器

それぞれにメリットと注意点があります。使いやすさや、におい移りしにくいかどうかなど、特徴を踏まえて選びましょう。

梅干しの状態を確認しやすいガラス容器

ガラス容器は中身がよく見えるため、梅干しの状態をすぐに確認できます。カビが出ても早めに気づけるので、すぐに対処しやすいのが大きなメリットです。

また、ガラスは酸に強く、梅干しの酸味で変色したり劣化しにくい特徴があります。においも移りにくく、洗いやすいのもポイントです。

ただし、ガラスは割れやすいため、取り扱いには注意してください。落としたり、ぶつけたりしないよう気をつけましょう。

容器を選ぶときは、密閉できるものがおすすめです。パッキン付きの密閉瓶なら空気が入りにくく、安心して使えます。

おしゃれで扱いやすいホーロー容器

ホーロー容器は、金属の表面にガラス質をコーティングしたものです。見た目が美しく、丈夫さもあります。熱に強いため、直火やオーブンでも使えるタイプがあります。そのため梅干しを使った料理にも使いやすいです。

また、酸に強いので、梅干しの酸味で容器が傷みにくい傾向があります。さらに、においや色が移りにくく、洗いやすい点も魅力です。清潔に保ちやすく、長く使いやすい容器です。

ただし、表面にヒビやはがれができると、内側の金属が酸や塩分に触れてサビることがあります。容器を落としたり、強い力を加えたりしないよう注意しましょう。

おしゃれさと扱いやすさを求めるのであれば、ホーロー容器がおすすめです。軽いタイプも多く、持ち運びにも便利です。

冷蔵保存向きのプラスチック容器

プラスチック容器は軽くて扱いやすく、価格も手ごろです。ガラスやホーロー容器と比べて割れにくいため、安心して使えます。ただし、商品によっては酸や塩分で変色・変質するケースがあります。

また、においが移りやすい素材もあるため、梅干し専用として使うのがおすすめです。使った後は、しっかり洗ってにおいを取るようにしてください。密閉性の高いフタがあるかどうかも、大切なポイントです。

特に塩分が少ない梅干しを冷蔵保存する場合、プラスチック容器は気軽で便利です。小さなお子さんがいたり、高齢の方がいたりする家庭は、軽くて丈夫なプラスチック容器を選ぶと良いでしょう。

梅干しを正しく保存して長持ちさせよう

梅干しは昔ながらの保存食ですが、住まいの環境次第では常温での保存が難しい場合があります。また減塩タイプの梅干しは冷蔵保存が必須です。

塩分の量や使う頻度に合わせて保存場所を工夫してみてください。ガラス・ホーロー・プラスチックといった容器を使い分けると、梅干しを長く美味しく楽しめます。

自分の生活に合った方法を取り入れれば、カビや腐敗の心配も減ります。正しく保存すれば美味しい梅干しを味わえますし、食品の無駄も減らせるでしょう。ぜひ今日からでも実践してみてください。