酵素玄米の作り方|5種類の炊き方と保存方法について解説

酵素玄米を作ってみたいけど「どうやって作るのか」「どんな道具を使えばいいのか」と、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。そこで、この記事では5種類の酵素玄米の作り方について解説していきます。

また、保温熟成や保存方法のポイントについてもふれるので、ぜひ参考にしてください。

酵素玄米の5種類の作り方

酵素玄米は使う道具や組み合わせる材料によって、多彩なアレンジが可能です。ここでは酵素玄米の5種類の作り方について解説していきます。

炊飯器を使った酵素玄米

酵素玄米を炊飯器を使って作る方法は、初心者でも取り組みやすいという点が大きな特徴です。炊飯器があれば、余計な器具を用意する必要がなく、普段のお米を炊く感覚で始められるため、手軽にチャレンジできるでます。

圧力鍋を使った酵素玄米

電気調理鍋を使った酵素玄米

電気調理鍋は温度管理や時間設定を自動的に行ってくれるものが多いため、操作が比較的わかりやすく、火加減の調整に神経を使わなくて済みます。低温調理ができるモデルであれば、保温機能や一定温度での加熱が可能なので、玄米の浸水や熟成に適した条件を整えるのが簡単になります。

発芽玄米を使った酵素玄米

塩麹を使った酵素玄米

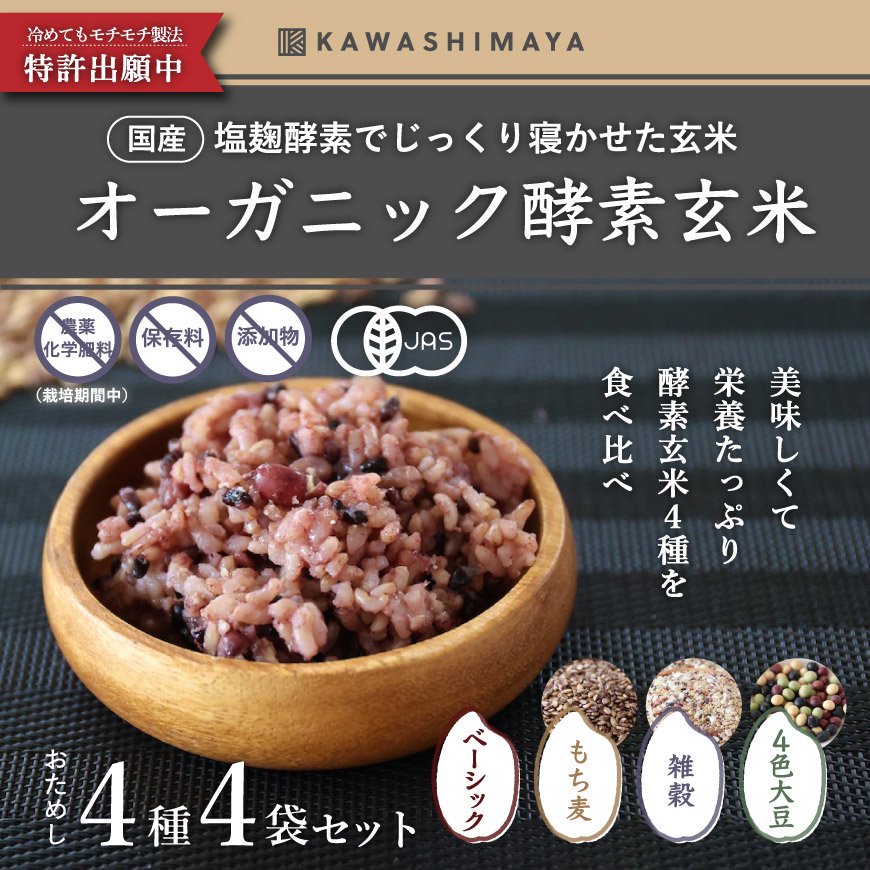

オーガニック酵素玄米 塩麹酵素でじっくり寝かせた玄米ごはん|4種お試しセット 150g×4袋入りセット -かわしま屋-

かわしま屋オーガニック酵素玄米は、塩こうじ酵素でじっくり寝かせた、ビタミンとミネラル・アミノ酸たっぷりの酵素玄米ごはんです。独自の二段熟成製法によってさらに美味しくなりました。ベーシック×1袋、もち麦タイプ×1袋、雑穀タイプ×1袋、4色大豆×1袋、合計4袋入りです。

1463 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>酵素玄米の保温熟成のポイント

酵素玄米を作るうえで重要なのが、炊いたあとの「保温熟成」の工程です。ここで発酵が進み、独特の風味と栄養価の高まりを得ることができます。保温熟成で気をつけたいのは、温度と湿度を適切に保つことです。

高すぎる温度や過剰な水分は雑菌の繁殖を招き、カビや腐敗の原因になってしまいます。逆に温度が低すぎると発酵が思うように進まず、酵素玄米本来のもっちりした食感が得られなくなります。以下でステップごとの保温熟成による変化ついて解説します。

1日目で通常の玄米よりもやや濃い色になります。熟成はされていませんが、1日目から食べたいという方は召し上がっていただいて大丈夫です。

2日目はほんのりと紫色に色づき、1日目よりも味にコクが生まれます。

3日目は熟成が進み、玄米の色がより濃くなっていきます。食感にも変化が生まれ、モチモチ感が感じられます。

4日目は、モチモチ食感と旨味が生まれ、噛むほどに味わい深い酵素玄米を体感することができます。保温熟成を始めてから日数が経っているので、5日目以降に食べる場合は冷蔵もしくは冷凍保存するようにしましょう。

酵素玄米の保存方法

酵素玄米は炊きあがった直後からすぐに食べられますが、保温熟成を進めることで風味が増していきます。しかし、保温熟成期間が長くなると、表面が乾燥してしまったり、べちゃべちゃ感が出てきてしまうことがあります。

保温熟成を始めてから5日以上経過するようであれば、冷蔵・冷凍保存するのがおすすめです。そこで、ここでは安全に酵素玄米を食べ続けるための保存方法について解説していきます。

冷蔵保存

冷蔵保存は、比較的短期間(数日から1週間程度)の保存に適しています。冷蔵庫内に常に置いておくことで、腐敗やカビのリスクを減らすことができます。

具体的な保存方法としては、酵素玄米をしっかり発酵させたあと、ラップや密閉容器に小分けし、粗熱をとってから冷蔵庫に入れます。小分けする際は清潔な容器を使い、一度に使う量を考えてラップに包むのがおすすめです。冷蔵庫内は温度が低いため、発酵がゆっくり進みますが、逆に長期保管すると味が落ちていく可能性が高いので、なるべく早めに食べ切るようにしましょう。

食べる前に電子レンジや蒸し器で軽く温めると、炊きたてに近い状態に戻せますし、においも和らぎやすくなります。

冷凍保存

長期間保存したい場合は、冷凍保存が最適です。冷凍保存しておけば2~3週間、長ければ1ヶ月程度、比較的美味しさを保ったままストックできます。具体的な保存方法は、発酵を済ませた酵素玄米を150g程度に小分けしてラップにのせ、厚さが均等になるように広げます。こうすることでレンジで解凍しても熱ムラが生じにくくなります。

冷凍で保存すると、解凍後に多少食感が変化する場合がありますが、電子レンジで加熱するときにラップに包んだまま加熱すれば、蒸気でふっくらと戻りやすくなります。また、塩麹を使ったレシピの場合、冷凍後でも麹の香りがしっかり残り、独特の甘みが楽しめます。

酵素玄米の作り方のQ&A

- 酵素玄米は必ず小豆を入れないといけませんか?

-

小豆を入れる理由は、酵素玄米の発酵をスムーズにする働きや、風味・色合いを向上させるためです。しかし「絶対に入れないとダメ」というわけではありません。小豆の代わりに別の豆類を使ったり、塩麹だけで味わいを付けたりする方法もあります。とはいえ、小豆が持つポリフェノールや食物繊維などの栄養価も魅力なので、できるだけ取り入れることで、より本格的な酵素玄米を楽しめます。

- 保温中のにおいが気になる場合はどうすればいいですか?

-

保温中に発酵が進むと、独特の発酵臭が出ることがあります。もし不快に感じるのであれば、1日1回しっかりかき混ぜて空気を入れ替えます。それでもにおいが気になる場合は、保温容器のフタを少しだけ開けて熱や湿気を逃がすことも有効です。ただし、開けすぎると温度が下がりすぎて発酵が進まない可能性があるため、温度計で管理できる場合はおよそ60℃前後を目安に調整しましょう。

- 酵素玄米を作るときに失敗しないための最大のポイントは何ですか?

-

玄米に十分な水分を含ませておくと、炊いたときに芯が残りにくく、ふっくら炊きあがります。浸水に数時間かけることを面倒と感じる方もいるかもしれませんが、失敗を少なくし、長く美味しく食べるためにはとても大切な工程になります。