干し野菜。切って並べて食材を使い切る、簡単干し野菜の作り方使い方。

一般家庭に冷蔵庫が普及するまで、安価で栄養価の高い旬の野菜の保存方法にはいろんな知恵をしぼってきました。

塩漬けやぬか漬け、干し野菜にすることで豊かな滋味を長期間楽しんでいたのです。

中でも干し野菜はとても簡単。

水分をとばすことで保存性を高め、栄養とうまみが凝縮されます。

半日干すだけのセミドライなら、うまみが増すだけではなく味がしみ込みやすくなり、煮込み時間も短く調理することができます。

調理で余った食材も切ってざるに並べておくだけでも作れるので、食材を無駄にすることなく使い切ることもできます。

冷蔵庫が当たり前になった現在でも、震災や度重なる災害で突然冷蔵庫が使えなくなることがあります。

「中の食材をどうやって使い切ろう?」「食材のストックはどうしよう?」

そんな時にも慌てることのないように、そして普段から旬の野菜をより楽しむ為にも、干し野菜の作り方や使い方をご紹介します。

干し野菜のメリット

切って干すだけなのに、干し野菜には生野菜よりもいろんなメリットがあります。

ここではそれらを簡単にまとめてみました。

保存性が高まる

干すことによって水分がぬけて保存性が高まります。

野菜の種類や干し方によっては常温で半年もつこともあります。

うまみが増す

野菜本来のうまみや甘味が濃縮されます。

生とは違う独特な食感も生まれます。

栄養価がアップ

水分が減り、カルシウムや鉄分などが凝縮されます。

きのこ類のビタミンDは干すことで増していきます。

ムダなく使える

皮や芯などふだん捨ててしまう部分も干すことでおいしく食べられるようになります。

調理時間が短くなる

水分がぬけているので味がしみこみやすく、加熱時間も短くなります。

干し野菜の作り方

干し野菜の作り方はとにかく簡単。

野菜を切って、ざるやかごに並べて乾燥させるだけです。

湿気の少ない晴れた日に天日干しをするのが理想的ですが、日陰や室内でも作ることはできます。

大切なのは風通し。

ざるや干しかごのように通気性の良い道具を使い、食材同士がかさならないように広げて干します。

同じ野菜でも切り方によって干し時間や食感が変わってきます。

炒め物や煮物などいろんな料理や食べ方を楽しむことができます。

根菜類は洗って水気をきり、皮のまま切っていきます。

干し野菜にはあまり向かない葉物野菜も、短時間日にあてることで、滋味深くなり下ごしらえいらずの時短料理に使うことができます。

また、干し時間は「セミドライ」か「ドライ」など乾燥状態で変わってきます。

セミドライ

数時間乾燥させるだけの簡単干し野菜。

長期保存はできませんがすぐに調理に使え、味がしみ込みやすくなるため調理の時短にもなります。

ドライ

何日もかけてしっかり乾かす「乾物」のような干し野菜。

水で戻してから使わないといけなくなりますが保存性は高まります。

干し野菜を作るための道具

干し野菜を作るのに一番大切なのは湿気がこもらないこと。

通気性の良い道具を使って食材が重ならないように並べたり、食材を吊るすして干すのも効果的です。

干しかご

庭やベランダなどぶら下げる場所さえあれば手軽に干し野菜が作れる干しかご。

ファスナーで閉めることができるので、虫や鳥から野菜を守ってくれます。

【 かわしま屋お勧めの干しかご】

竹ざる

柔らかな竹の素材が野菜を傷つけずに干すことができます。

竹は抗菌効作用があるのでとても衛生的で、干しかごに入れることで虫や鳥から野菜を守り、干しかごの汚れを防ぐこともできます。

はじめての干し野菜におすすめの野菜

はじめて干し野菜を作るのにおすすめなのは、根菜類やきのこ類など水分が少ない野菜。

野菜自体に水分が少ない上に、根菜類が出回る冬場は乾燥しているのでカビが生えにくく、失敗することなく作ることができます。

まずは大根や人参、しいたけなどを、ざるに並べて干してみてください!

季節ごとの干し野菜におすすめの野菜

美味しい干し野菜を作るためには、とにかく旬の野菜で作ることをおすすめします。

味も栄養も豊富な季節の野菜を干すことで、より長くその良さを味わうことができます。

| 季節 | おすすめの野菜 |

|---|---|

| 春 | じゃがいも キャベツ 玉ねぎ |

| 夏 | なす ピーマン ゴーヤ オクラ ズッキーニ |

| 秋 | しいたけ えのき さつまいも |

| 冬 | 大根 にんじん ごぼう 長ネギ 白菜 しょうが |

干し野菜を使ったおすすめレシピ

干すことによって旨みが引き出される干し野菜。

水分が抜けていることで味もしみ込みやすく、「セミドライ」ならもどす手間もいらないのでいつもの料理も短時間で作ることもできます。

洗濯ものを干す感覚で朝干して夕方取り入れた干し野菜を、ぜひ料理に活用してください!

筑前煮

材料

- ・大根

- 1/2個

- ・にんじん

- 1本

- ・ごぼう

- 2本

- ・長ネギ

- 2本

- ・だし汁

- 4カップ

- ・しょうゆ

- 大さじ4

- ・砂糖

- 大さじ2

- ・みりん

- 大さじ2

つくり方

- 1

- 野菜はそれぞれ皮をむき、大根はいちょう切り、人参は輪切りに、ごぼうは斜め切り、長ネギはぶつ切りにします。

- 2

- それぞれをざるに広げて、天日干しなら2~3時間、陰干しなら半日干します。

- 3

- 取り入れた干し野菜を鍋に入れ、出汁を加えて火にかけます。

- 4

- 煮立ったらしょうゆ、砂糖、みりんを加えて15分ほど煮ます。

- 5

- 火を止め、一旦そのまま冷ますとより味がしみ込んでおいしくなります。

白菜とベーコンの炒め物

ベーコンと塩コショウだけの味付けなのに、深い味わいの炒め物になります。

材料

- ・白菜

- 1/4個

- ・ベーコン

- 3枚

- ・塩コショウ

- 適量

つくり方

- 1

- 白菜を縦1/4に切り、ザルにのせて天日干しなら1~2時間、陰干しなら3~4時間干します。

- 2

- 取り入れた白菜をざく切りにします。

- 3

- ベーコンを1㎝幅に切ります。

- 4

- 温めたフライパンに油をしき、ベーコンを炒めます。

- 5

- ベーコンに火が通ったら白菜を入れさっと炒めます。

- 6

- 最後に塩コショウで味をととのえます。

しょうが紅茶

ドライ生姜をストックしておけば、ポカポカ温まるしょうが紅茶をいつでも楽しめます。

材料

- ・しょうが

- 1個

- ・紅茶

- 2カップ

つくり方

- 1

- しょうがは皮をむき、薄切りにしてざるに並べ4~5日干します。

(ここではストック分を多めに作っています)

- 2

- 乾燥した生姜2~3枚をカップに入れ、紅茶を注ぎます。

- 3

- お好みではちみつなどを入れても美味しくいただけます。

今まで捨てていた皮も活用!

干し野菜レシピ番外編。

今まで捨てていた野菜の皮も干すことでおいしく調理することができます。

普段の料理でむいた皮を干してストックしていき、たまったら料理に使います。

大根を料理に使ったら、むいた皮をその都度ざるに並べて2~3日乾燥させます。

乾燥した皮は瓶に詰めてためていきます。

たまってきたら、そろそろ料理に使います。

しっかりと乾燥させているので水で戻します。

煮物や炒め物、和え物などに。

大根の皮の煮物

皮を使っているとは気づかれない美味しさです。

材料

- ・干した大根の皮

- 50g

- ・油揚げ

- 1枚

- ・だし汁

- 2カップ

- ・しょうゆ

- 大さじ3

- ・砂糖

- 大さじ1

- ・みりん

- 大さじ2

- ・サラダ油

- 大さじ1

つくり方

- 1

- もどした大根の皮そ絞って水気を切りざく切りにします。

- 2

- 油揚げを縦半分に切り5mm幅で切ります。

- 3

- 熱した鍋に油をしき、油揚げと大根の皮を炒めます。

- 4

- だし汁を加え、煮立ったらしょうゆ、砂糖、みりんを加え、煮汁が少なくなるまで煮込みます。

干し野菜の保存方法

長期保存を目的として作られる干し野菜。

しっかりと干して水分が抜けた野菜は数か月~半年は保存が可能です。

ただし湿気は大敵。

しっかりと密閉できる容器に保存すれば常温でも保存することができます。

一方短時間干しただけのセミドライは保存には向いていません。

すぐに使い切るか、生野菜と同じように冷蔵保存してください。

【 かわしま屋お勧めの保存瓶】

干し野菜Q&A

干し野菜の専門家廣田有希さんに、干し野菜に関する疑問にお答えいただきました。

プロフィール

◎廣田有希

東京都生まれ。上智大学卒業後、テイクアウト専門のコンサルタント会社、有限会社テイクアソシエで、都内の商業施設の店舗開発や商品開発に従事。

2008年、実家(有限会社広田商事)であるつきじ常陸屋の小売店舗開店を機に同社を退社

2011年にはアメリカ・ロスアンゼルス店をプロデュース。東京とLAを行き来しながら、干し野菜研究家として講師や著書を出版する。

干し野菜を通じての“太陽を感じる生活”で、自然と人とが居心地よい暮らしになるよう、国内外にメッセージを発信し続けている。

著書に『干し野菜は太陽の味』(常陸屋)『干し野菜をはじめよう』(文芸春秋)など。

▼公式サイト

http://www.hirotayuki.com/

Q干し野菜の魅力とは?

野菜は半生に干すと濃厚でジューシーな美味しさが味わえます。

干すだけで素材のうまみが増すので、焼く、煮るなど簡単な調理で驚くほどおいしくなります。

保存性にも優れていて、切って干した野菜を保存容器に入れておけば、使う時には包丁やまな板をつかわずに容器から出してすぐに調理ができます。

水分が抜けていいるので火のとおりも早く、時短で調理ができます。

メリット1 おいしい

料理がちょっと楽になり、そしてかなり美味しくなります。

- ・青臭さがなくなる。

- ・甘味や旨味が増す。

- ・味が濃くなる。

- ・くせがなくなりえぐみも減る。

- ・食感がよくなり火を通した時にシャキシャキした食感になる。

- ・くせがなくなるので素材の組み合わせ方が広がる。

メリット2 調理が楽になる

切って干すので、密閉袋やタッパーに入れておけばそのまま鍋やフライパンに入れることができます。

料理をする時に包丁やまな板がいらないので疲れている時にはとても重宝!

水分が抜けているので火の通りも早く調理時間が短縮できます。

メリット3 余計な物を足す必要がなくなる

干し野菜は、味が濃くなっているので調味料が少なくても美味しく調理ができます。

油・塩・醤油・味噌などの基本調味料がきちんと作られているものであれば、あとは煮る、焼く、蒸すなどの調理だけで十分に楽しむことができます。

また、 野菜個々の味がしっかりしているので、例えば干したキノコを入れて大根やニンジンを煮物にするとキノコの旨味と野菜の旨味が混じってとても美味しくなります。

塩を使わなくても味がはっきりするため減塩したい人にもおすすめです。

噛みごたえがあるから少量でも満腹になりやすく、良く噛むので口腔衛生も良くなります。

野菜の皮や茎、葉っぱなど今まで捨てていたところも、干し野菜ならまるごと食べられ食物繊維も接種できます。

干し野菜は魅力に溢れているのです!!

Q干し野菜をはじめてみたいのですが、何が必要ですか?

まずは家にあるもので試しにやってみるのがおすすめです。

空気が通るような穴があり、風通しのよいものであれば何でも大丈夫です。

ザルや、天ぷらバットの上に置く油きり、ケーキクーラーや巻き簾など、野菜を置いても空気が通るものであれば何でも大丈夫です。

洗濯用の洗濯干しピンチなども使えます。

天然の竹でできた盆ざるがあれば、理想的ですが、家にあるものを工夫して使ってみてください。

ただし、普通のお皿やトレーだと風が通らなくて傷むことがあるので、風通しのよいものを選んでください。

キッチンペーパーや新聞紙を野菜の下に敷いてしまうと野菜が乾きづらくなるのでできるだけ敷かないようにしてください。

お家にある道具で試してみて、続けられそうならもっと使いやすく丈夫で長持ちする道具を揃えるのを検討してみてはいかがでしょうか?

干しかごと盆ざるはおすすめです。(国産でファスナーも丈夫。色合いも素敵で廣田さんのこだわりが凝縮されている逸品です!)

Q干し野菜は室内でもできますか?

洗濯物を干すのと同じ感覚です。

日が当たり、湿気がなければ室内でも干せます。

干し野菜に大事なのは、日当たりと風通しです。

冬場など乾燥している時期で、日が当たる場所であれば失敗しづらいでしょう。

逆に湿度は干し野菜の天敵です。

加湿器があったり台所が近くて蒸気が多い場所では傷むことがあります。

野菜の水分量や室内の湿度や温度、日当たり具合によるので一度試してみてください。

Qはじめての干し野菜におすすめの食材は?

キノコは失敗しづらいのでおすすめです。

しめじ、まいたけ、えのき、しいたけ、エリンギなどで挑戦してみてください。

干し野菜の「失敗」のは定義を”野菜が傷む”と言うことだとすると、きのこは傷みにくい食材です。

手でほぐせるものは手でほぐしたりスライスして、日があたり風とおしの良い場所に数時間から1日干しておくだけで美味しく出来上がります。

トマトや巨峰など、丸くて水分量が多いものは、傷みやすいので晴天が数日続くときに干すとよいでしょう。

Q野菜はそのままでも干せますか?

野菜はそのまま、まるごと干すと乾きづらく時間がかかります。

乾燥させやすいようにカットをする方がよいでしょう。

例えば、きゅうりやなすなどをそのままやってもほとんど乾きません。

調理する時にそのまま使えるように、使うときのサイズを想定して切っておくのがおすすめです。

ちなみに用途が決まっていないときは、大きめに切ったり厚めに切って干しておくと用途が広がります。

トマトなどは、そのままでも干せますが、傷んでしまったという場合には、種を取り除いて干してください。

野菜は切ってからも水分が出るので、布巾やタオルペーパーで切り口の水気を吹いてから干します。

干すときは、切り口をお日様に向けて干します。皮があるものは皮が下になるように置きましょう。時間があれば、途中でひっくり返します。

Q野菜の皮は剥いたほうがよいのでしょうか?

干し野菜は皮目が美味しいのも特徴なので、できるだけ皮のままいただくことをがおすすめしますです。

皮にはほこりやよごれがあるのでしっかりと洗い、しっかりと水気を拭き取ってください。

なるべく無農薬の野菜を使うと心配もなく気持ちよく皮ごと干し野菜をいただけます。

Qじゃがいもは干し野菜にできますか?

できます。

じゃがいもの場合はスライスして干すのがおすすめです。

じゃがいもを干す時間は2-3時間程度。

それ以上長く干すと黒ずんできてしまいます。

そのため1cm程度の厚み幅で切って2−3時間干してください。

また、春に出回る新じゃがは、水分量が多いので黒くなりづらいです。

Q干す時間の目安はどれぐらいですか?

天候、環境によっても大きく変わるので一概には言えません。

野菜の水分量や切り方によっても変わってきます。

また、食感の好みによります。

半生の野菜も、しっかり乾かしたカラカラの野菜もどちらも魅力はあります。

まず朝干して帰ったら取り込むなど、干し具合を試してみてください。

乾きすぎてしまったら、もっと切り方を厚くしたり干し時間を短くしましょう。

乾きが足りなかったら、もっと薄く切ったり、干し時間を長くしていきましょう。

試していくうちに干す感覚が掴めていくと思います。

野菜は干すと徐々にクニャクニャしてきます。

大根なら沢庵のようになります。

そこが美味しくなっているタイミングです。

試しながら自分のお好みの干し具合やコツを掴んでいくのが良いと思います。

大根の場合

厚切り 半日-2日。

表面が白く、カサカサししんなりしてきたら出来上がり。

千切り 数時間から1日で半生状態。2日から4日で完全に乾燥。

Q干し過ぎたときはどうすれば良いのでしょうか?

干しすぎても特に問題はありません。

干しすぎた野菜は味が凝縮されているので煮物やスープにおすすめです。

Q作った干し野菜の賞味期限はどれぐらいですか?

干し加減や野菜の元の状態によって違います。

半生に干した野菜はまだ水分がある状態のため、生の野菜と同じと考えてください。

半生の野菜は干したてが一番美味しくいただけます。

すぐに食べない場合は、冷蔵庫で3~4日。

冷凍の場合は保存袋に密閉して入れると長く持ちます。

完全乾燥の場合は常温も、高温を避けて酸素や光から遮断すると美味しさをキープして保存できます。

ただし完全に乾燥させたの野菜も保存方法によっては劣化することもあります。

Q干し野菜はどう保存するのがおすすめですか?

完全に干した場合は、密閉した瓶やジップロックなどに乾燥剤を入れておけば長期間常温での保存が可能になります。

水分が残っているとカビの原因になるので心配な時は冷凍で保存しておきましょう。

半生の場合はキッチンペーパーに包み、袋かタッパーに入れて冷蔵庫で保存しておけば3~4日程度保存できます。

水分が多い場合は2日に1度程度キッチンペーパーを交換しましょう。

Q干し野菜のおすすめの食べ方は?

素材によりますが、焼くだけというのもおすすめです。

干し野菜は火の通りが早く水気もあまりでないため油ハネも少なくすみます。

食感も良く、下茹でもいりません。

煮ものやスープに入れても美味しく、揚げ物、あえ物やサラダ、漬物などあらゆるものにお使いいただけます。

Q干し野菜にあると便利な道具は?

干しかご・盆ざるなどの野菜を干す道具は必要です。

その他、千切り器具があるとにんじんやゴボウの千切りが楽にできます。

スライサーを使えば、大根やにんじんなど大量にスライスしたいときに便利です。

ピーラーがあればゴボウのささがきもできます。

ピーラーはさびにくいステンレス製で、野菜の丸みに合わせてカーブ刃のものがおすすめです。

キッチンペーパーは重宝します。野菜の水気をしっかり拭いてから干しましょう。やさいをふくようの布巾でも良い。

オイルスプレーがあると、干し野菜に吹きかけて、オーブンやグリルで焼くだけで美味しく仕上げられるのでおすすめです。

Q干し野菜とそのままの野菜で栄養価は変わるのでしょうか?

水分が抜けるので普通の野菜と同じ量に比べてミネラル分などの栄養価が増えることになります。

また、日光に当てることでビタミンDが多くなるといわれています。

逆に、ビタミンCなどは太陽にあたると減ると言われています。

栄養素も大事ですが、美味しさの方にフォーカスしてほしいと思います。

自分が食べたいものを食べる、心と身体が欲するものを食べることが良いと思います。

Q天気の悪い日は干さない方が良いですか?

雨だったり曇だったり、天気の悪い日ができるだけ避けてください。

自分が日向ぼっこして気持ち良い、布団を干して気持ち良いだろうと思える時に野菜も干すのが良いでしょう。

Q干し野菜が雨で濡れてしまいました。その場合はどう対応するのがよいでしょうか?

雨が軽く当たったぐらいだったら、洗ってそのまま使ってしまいます。

雨がしっかりあたってしまった場合は食べないようにしています。

ご自分が納得できる範囲で判断してください。

一度雨で濡れてしまった野菜はしっかり拭いてから干しても傷むことが多いので、再び干すのはあまりおすすめできません。

Q干し野菜に向いていない野菜はありますか?

かいわれ菜やスプラウト系の芽の野菜は干すのにはむいていません。

アボカドも油分が多く、干し野菜にはむいていません。

Q干し野菜にカビが生えてしまいました。考えられる原因はなんですか?

湿気が最大の原因だと思います。

夏などの湿気の多い日や、室内の湿度の高い環境ではカビが生えるリスクが高いです。

干す際は風通しが良く、湿度の低い所を利用しましょう。

傷みかかった野菜は干している間に傷んでしまう場合があります。

特に完熟したトマトなどは注意が必要です。

中が少し傷んでいても気づかずに、干している間に傷んでしまうこともあります。

Q干し野菜の表面が黒ずんでしまったら食べられないんでしょうか?

じゃがいもの黒ずみならば、黒ずんだところだけを削げば、食べられます。

一度、大根を干したら仕上がりが黒ずんでぬめっとした質感になり失敗したことがあります。

収穫前に雨が降り、大根がその雨を吸って肥大化したものを干し野菜にしました。それが原因でした。

野菜を買うときにも目利きが大事なことを痛感しました。

干し野菜につかう野菜は締まりの良いものを選ぶようにしましょう。

Q干し野菜は一年中できるのでしょうか?

はい。一年中できます。ただし、干すのに適した環境がどうかを見極める必要があります。

洗濯物と同じように、今日干したら気持ちよく干し上がるかどうか判断してみましょう。

空を見上げたり、風の状態を見ると干し野菜日和かどうかがわかるようになってきます。

干し野菜の天敵は湿気です。

湿気の多い夏場は日の当たる風通しの良い場所を選びましょう。

干し野菜に向いている時間帯は午前中。

日差しの強い午前中の太陽を浴びた美味しい干し野菜はおすすめです。

食品乾燥機を使って干し野菜

風通しの良い庭やベランダがあれば干し野菜には最適ですが、日当たりがあまり良くなく湿度が高い場合や、車通りが多く排ガスが気になる時には「食品乾燥機」も便利です。

【 かわしま屋お勧めの家庭用食品乾燥機】

「家庭用食品乾燥機 プチマレンギ」でドライバナナを作ってみました!

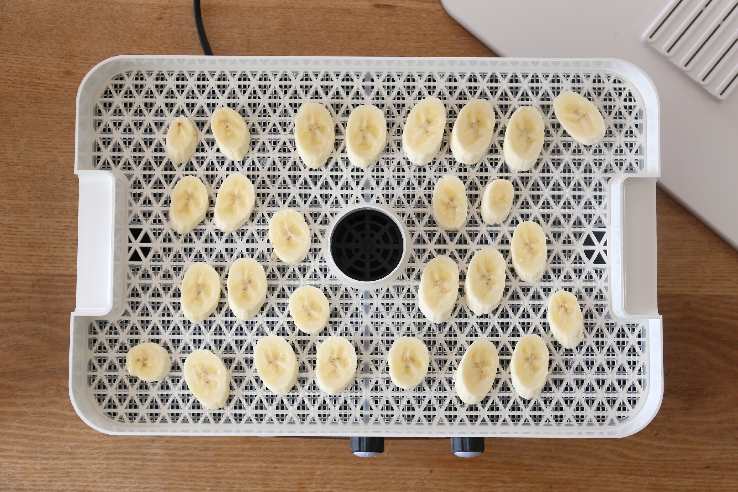

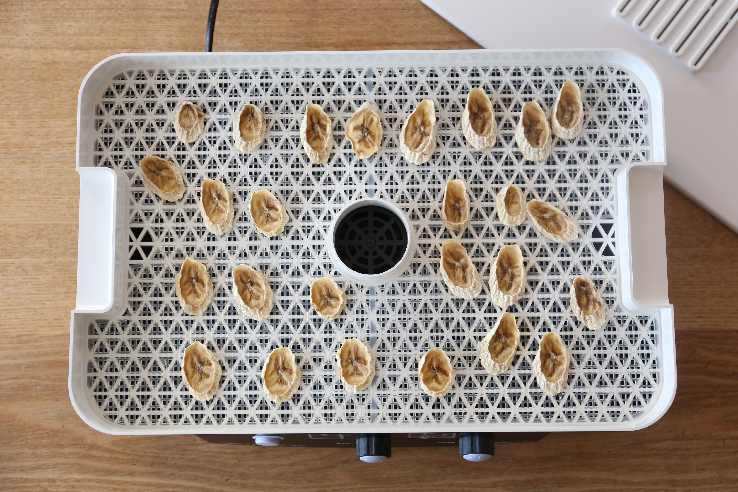

バナナ2本を5㎜幅に切ります。

プチマレンギのトレーに、切ったバナナを重ならないように並べます。

70℃で8時間に設定し、スタート。

乾燥が終わったら出来上がりです。

今回はしっとりとした食感のドライバナナになりました。

パリッとしたチップスにするには乾燥時間を長く設定してください。