だしの取り方全集!濃ければ濃いだけ美味しいは間違い

日本料理の基本となるおだし。

丁寧におだしを取ったお料理は、子どもの食べっぷりが違いますし、お正月のお雑煮やハレの日のお料理には、おだしにもこだわりたいものです。

この記事では、特別なお料理用の本当に美味しい合わせだしの取り方や、素材別の基本のだしの取り方や、美味しいだしを取るポイント、おすすめの使い方をご紹介します。

また、「だしは濃ければ濃いほど=美味しい」にはならない味覚の不思議について解説します。

\ 100%国産原料、食塩・化学調味料無添加 /

特別なお料理には、合わせだし!かつおと昆布・椎茸と昆布だしの取り方

合わせだしとは、かつおと昆布、椎茸と昆布といったように、2種類以上の素材をミックスしたおだしのこと。

お吸い物など、だしのお味でいただく特別なお料理には、合わせだしがおすすめです。

合わせだしが美味しい理由は「相乗効果」

おだしは、かつおや昆布単体で取ったお出しより、組み合わせることによって、より強い旨みを味わえるようになります。特に、かつお節のイノシン酸と昆布のグルタミン酸、椎茸のグアニル酸の相性はよく、この相乗効果は、科学的にも立証されているんです。

参照:nature research”Umami synergy as the scientifc principle behind taste‑pairing champagne and oysters”

かつおと昆布の合わせだしの取り方と、おすすめの使い方

一番だしは、香り高く、上品で深みのあるおだしですので、お吸い物やお雑煮、茶碗蒸しなど、だしのお味を存分に楽しみたい時にどうぞ。一番だしを取った後に取る二番だしは、香りは一番だしに劣るものの、旨みはたっぷり。濃いめの味付けをする、肉じゃが、里芋の煮物、佃煮のほか、お味噌汁などにお使いいただくのがおすすめです。

基本の「合わせだし」|鰹節と昆布の1番出汁の取り方

材料

- 鰹節 15 g

- 昆布 10 g

- 水 1 ℓ

作り方

- 昆布の表面をかわいた布で拭き、鍋に入れた水の中に入れます。そのまま30分~1時間ほど浸けておきます。

- 鍋を中火にかけます。鍋の底から小さな泡がふつふつとしてきたら、昆布を取り出します。

- 鰹節を加えて、沸騰したらすぐに火を止めます。

- 30秒ほどおいて、晒し布などで濾したらできあがりです。

コツ・ポイント

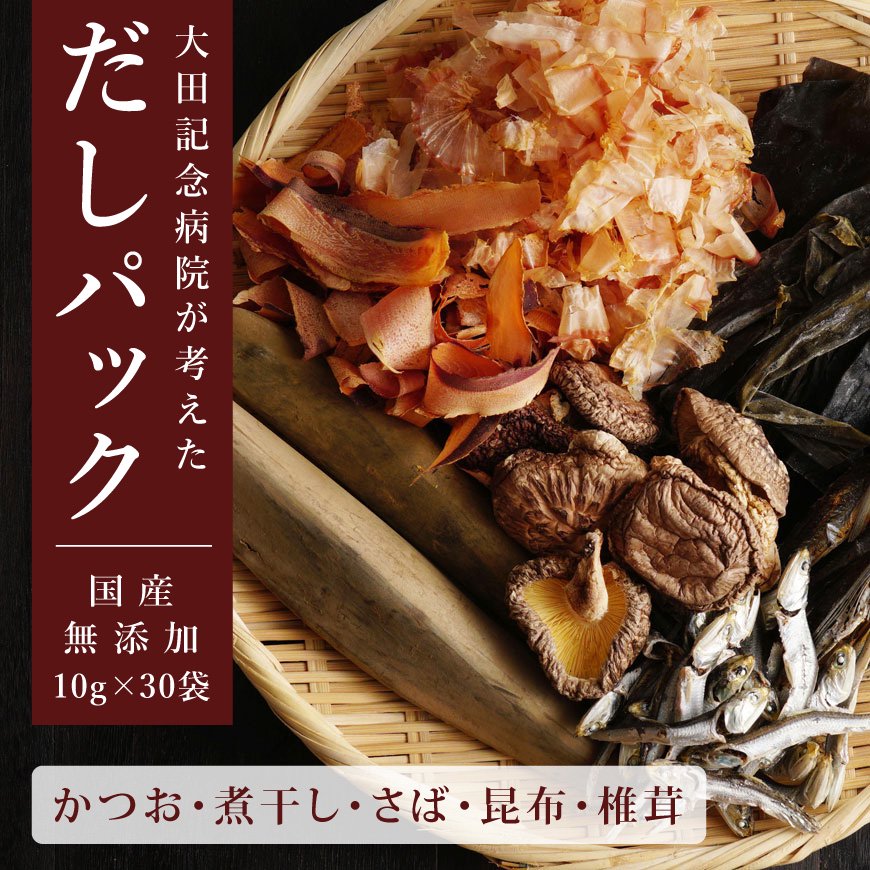

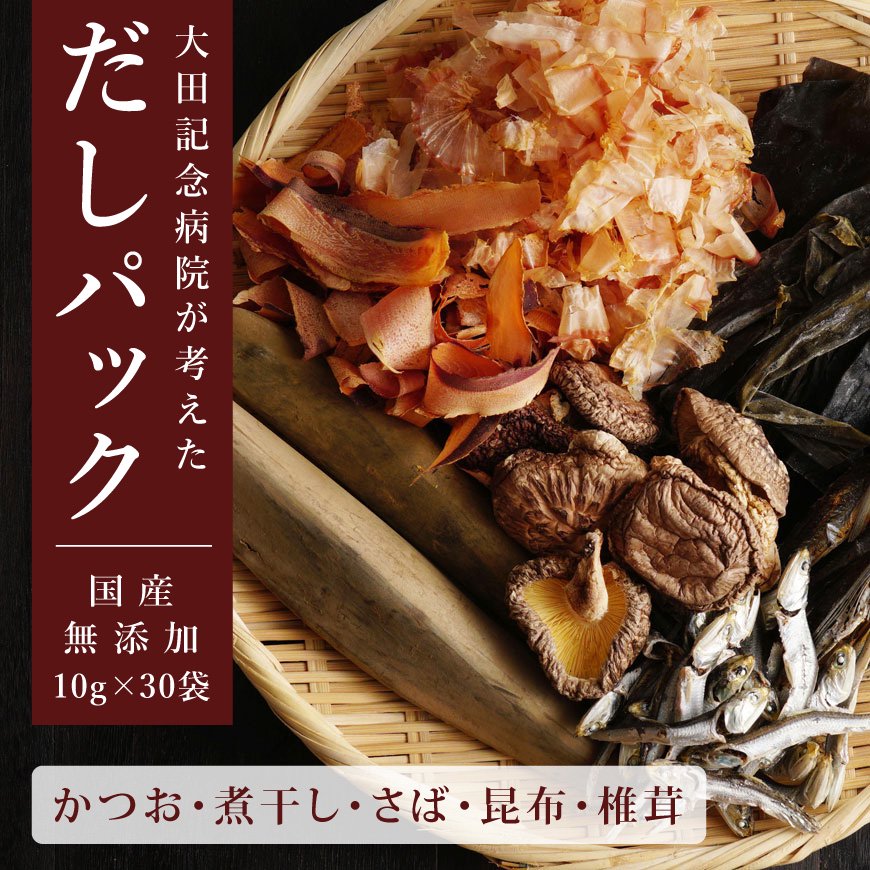

美味しい無添加!こだわりの合わせだしパック

絶妙なバランスで配合された、美味しい合わせだしが取れるだしパックです。

原材料は100%国産(鹿児島県産・かつお節、瀬戸内産・にぼし、熊本産・さば節、北海道産・昆布、九州産・椎茸)。

食品添加物やアミノ酸、食塩などは一切使われていない素材だけのだしパックですので、離乳食にもお使いいただけます。

大田記念病院が考えただしパック 10g×30袋 |食塩・化学調味料不使用、国産素材100%のだしパック

パックタイプで、毎日の食卓にお手軽にお使い頂けます。カネソ22・脳神経センター大田記念病院共同開発。忙しい日にも本格的なだしが手軽にとれるだしパックです。

1550 円(税抜)

椎茸と昆布の合わせだしの取り方と、おすすめの使い方

椎茸と昆布のだしのおすすめの使い方は、炊き込みご飯や、野菜の煮物です。100%植物性のおだしですので、精進料理にもよく使われます。

【基本の】椎茸と昆布のだし(ヴィーガンだし)

材料

- 干し椎茸 30 g

- 昆布 5 cm

- 水 1 ℓ

作り方

- 干し椎茸のゴミを軽くとります。流水で洗う場合はさっと流す程度に。

- 昆布は、水で濡らして硬く絞った布で表面を軽く拭きます。

- 容器に水、干し椎茸、昆布を入れて戻します。

- ご使用になる前にザルや晒し布などで濾します。

コツ・ポイント

基本のだしの取り方【昆布・かつお・煮干し・椎茸・あご】

昆布だしの取り方と、おすすめの使い方

昆布だしは、母乳にも含まれるグルタミン酸が主体のまろやかで優しい味わいが特徴的。

素材のお味を引き立たせるので、素材のお味を大切にしたい鍋料理(しゃぶしゃぶ、湯豆腐、ふぐなべ、かにすき)などにおすすめです。昆布だしは、ご使用になる昆布の種類によって旨味成分の含有量が異なります。

羅臼昆布や利尻昆布を使うと、旨みたっぷりのおだしが取れます。

基本の昆布だしの取り方

材料

- 昆布 20 g

- 水 1 ℓ

作り方

- 昆布の表面を固くしぼった布巾で軽くふき、表面の小石や砂を落とします。 昆布の表面についている白い粉はマンニットという旨味成分なので、こすり落とさないよう注意!

- 昆布を鍋に入れた水に浸し、30分~1時間ほどおいておきます。

- 鍋を中火にかけ、小さな泡がふつふつとしてきたら昆布を取り出して完成です。 煮すぎるとぬめりがでて風味が悪くなってしまうので注意してください。

コツ・ポイント

北海道産 利尻昆布 100g|澄んだ上品な出汁がとれる、厳選された一等級の高級昆布-かわしま屋- 【送料無料】*メール便での発送*

北海道北部の利尻島・礼文島・稚内の沿岸で採れた肉厚の一等級利尻昆布です。澄んだ香り高い上品な出汁が特徴です。

1355 円(税抜)

北海道産 羅臼昆布 100g|濃厚でコクのある出汁が取れる、最高級の「昆布の王様」-かわしま屋- 【送料無料】*メール便での発送*

北海道・知床半島国後島側のミネラル豊富な海域でのみ採れる希少な羅臼昆布です。濃厚でコクのある出汁がとれ、「昆布の王様」とも称されます。

1525 円(税抜)

かつおだしの取り方と、おすすめの使い方

上品な香りたつ、豊かな風味で知られているかつおだし。うどんやだし巻き卵などを旨みたっぷりの華やかなお味にしてくれます。

基本のかつおだしの取り方

材料

- かつお節 30 g

- 水 1 ℓ

作り方

- 鍋に水を入れて火にかけ、沸騰したら火を止めます。

- かつお節を入れて1~2分おきます。

- 布やキッチンペーパーなどでかつおぶしを濾して完成です。

コツ・ポイント

煮干し(いりこ)だしの取り方と、おすすめの使い方

かつお節と同じ旨み成分イノシン酸が主体のこくがあってまろやかなだしだ取れます。お味噌汁やラーメンのスープに、煮干しだしはよく合います。また、野菜の酢漬けと一緒に煮干しを漬けておくのもおすすめです。野菜に煮干しの旨味がプラスされ、美味しい酢漬けができますよ。

煮干し(いりこ)だしの取り方

材料

- 煮干し(いりこ) 30 g(頭と内臓を取り除いた量)

- 水 1 ℓ

作り方

- 煮干しの頭と内臓を取り除きます。 ここで軽くフライパンで煎るとさらにおいしいだしがとれます。

- 煮干しを鍋に入れた水に浸し、数時間~半日ほどおいておきます。気温が高い時期は冷蔵が安心です。

- 鍋を火にかけ、強火で沸騰させます。沸騰したら弱火にし、アクを取り除きながら5分ほど煮出します。

- 布やキッチンペーパーなどで煮干しを濾して完成です。

コツ・ポイント

椎茸だしの取り方と、おすすめの使い方

椎茸のおだしは、味と香りに強い個性がありますので、やや濃いめの味付けをするお料理に向いています。中華風旨煮など、中華料理に使われることが多く、日本料理では、鍋焼きうどんや、太巻きの具として使われる、干瓢(かんぴょう)の甘辛煮などが美味しくできます。

干し椎茸だしの取り方

材料

- 干し椎茸 40 g

- 水 1 ℓ

作り方

- 干ししいたけのゴミを軽くとります。流水で洗う場合はさっと流す程度に。

- 容器に冷たい水を入れ、干ししいたけを浸して蓋をします。

- 冷蔵庫で半日ほどおいておきます。 時間がない時は砕いてしまうか、途中で取り出してスライスすると数時間でだしが出ます。

- 料理に加え、食べる直前に加熱します。

コツ・ポイント

あごだしの取り方と、おすすめの使い方

あごとは、飛魚のこと。主に九州地方でよく使われるおだしです。

脂肪分が少ないため、雑味が少なく、煮干しだしよりも上品で独特の旨みがあります。お吸い物にお使いいただけるくらい上質なおだしが取れます。うどんつゆにお使いいただくと、かつおだしとは一味も二味も違う、美味しいうどんつゆができますよ。

焼きあごだしの取り方

材料

- 焼きあご 30 g

- 水 1 ℓ

作り方

- 焼きあごを50℃洗いする。50℃のお湯に約2分浸けます。(食材の酸化をとるとともに、臭みを抑えることができます。)

- 焼きあごを半分に割ります。(内臓が残っていたら取り除きます。また、苦みが苦手な場合は、頭を取り除きます。)

- 鍋に焼きあごと水を入れて半日ほど置きます。(夏場の暑い時期には、冷蔵庫で保管するようにしましょう。黒い皮が剥がれてもそのままで大丈夫です。)

- 鍋を中火にかけ、ふつふつしてきたら火を止めます。

- 火を止めてから5~10分放置します。(煮出すことで雑味や魚苦ささが増すので、火を止めるのがポイントです。)

- ざるでこしたら出来上がりです。

コツ・ポイント

\ 100%国産原料、食塩・化学調味料無添加 /

だしパックの商品を見る >>「だしは濃ければ濃いほど=美味しい」は間違い!おだしは適量を

だしは、濃いと美味しい!とイメージがあるかもしれませんが、実は濃すぎると味のバランスを崩してしまい、美味しいと感じなくなってしまいます。

NHKの「ためしてガッテン」という番組で実験していたのですが、旨味成分は、ある一定の量まではところまでは、「美味しい」と感じますが、それ以上増えると、「美味しい」と感じる度合いが少なくなっていくようです。

豚汁など、野菜をたっぷり入れて、豚肉と味噌の旨みが加わるお料理の場合は、だしを入れなくても美味しいと感じる人が多い様子です。

美味しさの基準は人それぞれですので、自分に合ったおだしの濃さを見つけられるとよいですね。

だしの取り方に関するQ&A

- 一番だしと二番だしの違いはなんですか?

-

一番だしと二番だしの違いは、取り方の違いと、風味です。一番だしは、香り高く、上品で深みのあるおだしですので、お吸い物やお雑煮、茶碗蒸しなど、だしのお味を存分に楽しみたい時にどうぞ。一番だしを取った後に取る二番だしは、香りは一番だしに劣るものの、旨みはたっぷり。濃いめの味付けをする、肉じゃが、里芋の煮物、佃煮のほか、お味噌汁にもお使いいただくのがおすすめです。

- だしを取る割合は、水に対して何%ですか?

-

だしを取る割合は、水に対して1%くらいが適量です。しかし、豚汁のようにお野菜やお肉がたくさん入ったお料理の場合、お肉やお野菜からもだしが出ますので、だしの割合は少なくて良いでしょう。旨みを感じることには限界値があるので、だしをたくさん入れたからといって、美味しくなるわけではない様子です。

- だしをとるとき、なぜ沸騰させないのですか?

-

だしをとるときに沸騰させない理由は、昆布とかつお節の旨味を損なわずに、クリアで上品な味わいのだしを作るためです。ちなみに昆布に含まれている旨み成分グルタミン酸は、60℃で最もよく抽出されますが、80℃以上になると抽出されにくくなります。また、かつお節の香りは沸騰させることで薄れてしまうからです。

手軽に良質なだしが取れる「無添加だしパック」

100%国産の素材だけを使っただしパック。添加物や塩分が気になる方にもおすすめです。

大田記念病院が考えただしパック 10g×30袋 |食塩・化学調味料不使用、国産素材100%のだしパック

パックタイプで、毎日の食卓にお手軽にお使い頂けます。カネソ22・脳神経センター大田記念病院共同開発。忙しい日にも本格的なだしが手軽にとれるだしパックです。

1550 円(税抜)

あなた好みの昆布だしが見つかる、「昆布だしセット」

北海道産の厚みのある昆布を天日干しにして仕上げました。