電気調理鍋で作る米麹

電気調理鍋を使えば、蒸しや保温といった調理機能を1台で利用でき、美味しい米麹を作ることができます。

※電気調理鍋は、「自動調理鍋」「ホットクック」とも呼ばれ、煮込み料理や蒸し料理などのほか、麹や甘酒、テンペなど数々の発酵食品を自宅で作ることのできる調理家電です。

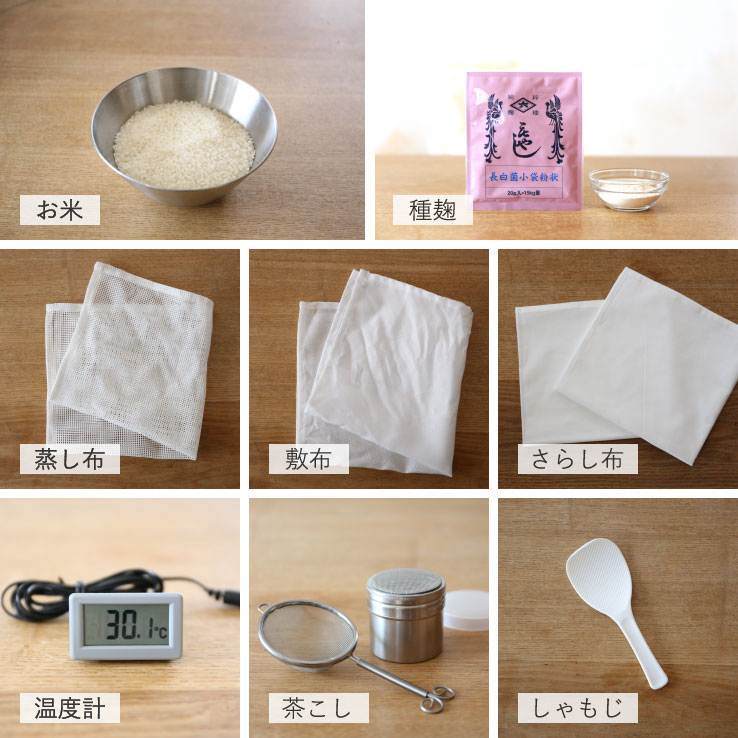

米麹作りの材料

蒸し器も麹蓋も必要なし。

たったこれだけの道具で作れます。

・米 500g

・種麹 2g~4g

・蒸し布 1枚

・敷布 1枚

・さらし布 1枚

・温度計

・茶こし(粉もの缶が便利です)

・しゃもじ

米麹作りのプロセス

| 前日準備 |

・お米を洗う |

| 1日目 |

・洗米したお米の水をよく切る |

| 2日目 |

・麹の手入れをする |

| 3日目 |

・麹の完成(出麹) |

米麹の作り方

1.洗米

お米を良く洗い、糠やよごれをしっかり落とします。

2.浸漬

きれいな水にお米を浸けておきます。

浸けておく時間は気温にもよりますが、春・秋は6~12時間、夏は3~5時間、冬は15~20時間程度が目安です。

3.水切り

お米をざるにあげ、1~2時間程度置いて水をしっかりと切ります。

4.電気調理鍋の準備

内釜に水を入れ、蒸し板を敷きます。

※この時、蒸し板より上にお水が出ないようにしてください。

蒸している時にお米に水が当たると「べちゃ米」になり失敗してしまいます。

沸騰したお湯がお米に当たらないように、水の入れすぎにご注意ください。

5.お米のセット

蒸し布でお米を布で包み、蒸し板の上に置きます。

6.蒸し

電気調理鍋の蓋をしっかりと締めます。

圧力開放弁が「密封」を指していることを確認してください。

「蒸し」ボタンを押して時間を40分にセットします。

しばらくして、温度と圧力が上がったらカウントダウンが始まります。

7.お米を冷ます

お米が蒸しあがったら、専用の布などに広げます。

ここではパイレンの敷布を使用しています。

しゃもじで切るように混ぜて冷ましていきます。

8.種付け

温度計でお米の温度を測り、お米の温度が45℃程度になったら分量の半分の種麹をまきます。

さらにお米をほぐすように混ぜ、35℃程度になったら残りの種麹をまきます。

9.包み

お米の温度が32℃になったら、パイレンなどの布で包み、さらに上からさらし布などの綿の布で包みます。

発酵中の温度が確認できるように温度計をさしておきます。

10.保温

「4.電気調理鍋の準備」と同様、内釜に水を入れ、蒸し板を敷きます。

(お米を蒸した時に水が十分に残っていたら、そのままで大丈夫です。)

包んだ蒸米を蒸し板の上に置きます。

「保温」ボタンを押して、「温度」を32℃に設定し、「時間」を48時間にします。

11.手入れ

18-20時間程度が経過すると、蒸し米の品温が38-40℃程度に上がってきます。

蒸し米を手でほぐし、品温を下げます。

その後、品温が36℃~40℃に推移するように、設定温度を調節します。

上がりすぎる場合は再度手入れを行ってください。

12.出麹

種切からおおよそ42-50時間経過後に麹が完成します。

破精込み具合が良く栗のような香りが出ていれば、麹の出来上がりです。

もくじ

もくじ