納豆の作り方|納豆屋直伝のレシピを動画つきで徹底解説

納豆は、日本の伝統的な発酵食品であり、私たちの食生活に欠かせません。実は、納豆はご自宅でも手軽に作れるのをご存知でしょうか。とはいえ、手間がかかりそうで、なかなか挑戦できないという方も多いはずです。

本記事では、自家製納豆に挑戦したいけれど作り方がわからない、簡単に失敗せず作りたい、という方のために、納豆屋さん直伝のレシピと失敗しないコツを解説します。

手作り納豆の香りとおいしさは格別です。ぜひ、本記事を活用して手作り納豆に挑戦してみてください。

記事の監修

管理栄養士

安藤

老人保健施設の管理栄養士を経て、健康を維持するためには若いうちからの食生活が大切だと実感しました。2016年フリーランスとして活動を開始し、レシピ開発や栄養指導、料理教室、食に関するコラムの執筆などを行っています。

納豆作りで必要なもの

自家製納豆作りに挑戦する前に、まずは必要な材料と道具を揃えましょう。

ここでは、材料、調理器具、その他の3つのカテゴリーに分けてそれぞれご紹介します。

事前にしっかりと準備しておくことで、スムーズに楽しく納豆作りを進めましょう。

材料

- 納豆菌0.1g(乾燥大豆100gに対しての分量)

- 大豆100~1000g程度

- 水(滅菌水か煮沸して冷ました水)

調理器具

- おたま

- スプーン

- ボウル

- ざる

- 圧力なべ(もしくは通常の鍋)

- 発酵器(ヨーグルトメーカー、パンメーカー等保温機能つきのもの)

※こたつなどの温かい場所等で代用可能

その他必要なもの

- 保存容器(発酵器がない場合)

- ラップ

- 清潔なガーゼ/キッチンペーパー

納豆の作り方

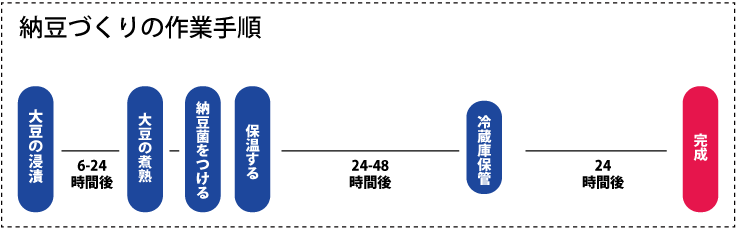

納豆をつくる手順は、大きく以下の5つです。

- 大豆の浸漬

- 大豆の煮熟

- 納豆菌をつける

- 保温する

- 冷蔵庫保管

納豆作りは、ひとつひとつの待ち時間は長いものの、作業自体は意外とシンプルです。

レシピでくわしく紹介します。

手作り納豆

作り方

- 大豆を洗浄する大豆をボールなどに入れ、皮が破れない程度にゴシゴシすりあわせて洗います。大豆の表面についている土や汚れには、納豆作りに悪影響を及ぼす微生物が大量についてます。良く洗うことで、土や汚れを洗い流して下さい。

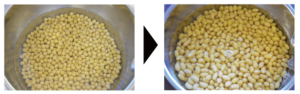

- 大豆を水に漬ける洗った大豆を、大豆重量の4倍程度の水(大豆500gなら水2リットル)に漬けます。乾燥大豆は水を吸うと重量は約2.3倍、容積は2.6倍以上になります。大きめのボールを用意しましょう。浸漬時間は、冬(水温0-5度)は24時間、春・秋(水温10-15度)は15時間、夏(水温20-25度)なら6時間程度が目安です。

- 大豆を煮る浸漬した大豆を煮ます。煮る具合は、親指と薬指でつまむと簡単に潰れる程度。納豆として発酵させると、豆が締まるので、この段階では柔らかくなるまでしっかり煮ておきます。圧力なべを仕様する場合は圧力がかかってから30分程度が目安となります。(お使いの圧力鍋によって、煮具合は大きく異なります。詳細はお使いの圧力鍋の説明書に従ってください。)通常の鍋で煮る場合は3-4時間程度の時間を要します。

- 「納豆菌液」をつくるカップに10ccの滅菌水(もしくは一度沸騰させ、冷ましたお湯)を入れ、そこに納豆菌を0.1g(小型スプーンの先端1/5が埋まる程度のごく少量)を入れてよく混ぜます。この納豆菌液(大豆100gに対して1cc~10cc)を煮た大豆に種付けします。大豆100g~1000gの分量でしたら、10ccの納豆菌液を全てかけてしまって問題ありません。

- 納豆菌を大豆に付ける煮終えた大豆は、煮汁を捨てます。間髪を入れずに、大豆に素早く納豆菌をまわしかけて、大豆をよくかき混ぜます。ここで大豆の温度が下がってしまうと、納豆菌以外の微生物が混入する可能性が大きくなります。大豆が煮上がったらすぐに納豆菌液を種付けするように準備しておきましょう。

- 種付けした大豆を容器に入れる種付けした大豆を素早く、タッパーなどの容器にいれます。【ヨーグルトメーカーを使う場合】付属の容器をお使いください。発酵には酸素が必要です。内蓋は使用しないでください。発酵時に大豆から水分がでるので、容器にはガーゼやハンカチなどをかぶせます。【通常のタッパーを使用する場合】深さ2-3cm程度の清潔な物を使用してください。発酵には酸素が必要です。大豆を入れたら表面に数カ所穴を開けたサランラップをのせてください。発酵時に大豆から水分がでるので、 タッパーの内部に清潔なガーゼやキッチンペーパーなどを入れておいてもよいでしょう。

- 保温・発酵させる種付けした大豆を約24時間保温し、発酵させます。発酵に最も適した温度は約40度です。ヨーグルトメーカーやパン用の発酵器があると便利です。ヨーグルトメーカーを使用する場合は設定温度を45度、発酵時間を24時間にしましょう。発酵には酸素が必要なため、内蓋は使用せず、外蓋はずらしてかぶせましょう。保温機械がない場合は、冬場はコタツ、夏場は風が当たらない日なたに置く、と言った方法も有効です。

- 冷蔵庫で熟成させる発酵を終えた大豆を、冷蔵庫に入れます。冷蔵庫に1日入れる事で納豆菌酵素の働きでダイズタンパクからアミノ酸が生成され、味が熟れて風味が増します。

動画

納豆作りを失敗しないための4つのコツ

納豆作りは難しそうな印象がありますが、ポイントを押さえることで、成功する可能性がグンと上がります。

おいしい自家製納豆を失敗しないためのコツとして、以下の4つがあげられます。

- 最適温度である40度を保つ

- きちんと消毒して雑菌の繁殖を防ぐ

- 24時間を目安にしっかり発酵させる

- 均等に混ざりやすい市販の納豆菌を使う

それぞれ見ていきましょう。

最適温度である40度を保つ

納豆作りを成功させるために、温度管理は非常に重要です。納豆菌は40℃前後で最も活発に活動するため、発酵中は温度をできるだけ一定に保ちましょう。温度が低すぎると発酵が進みません。また、高すぎると雑菌が繁殖しやすくなります。

保温状態を保つ方法は、専用の機械を活用する方法と、温かい場所を活用する方法があります。

専用の機械を活用する

発酵の温度を安定させる最も確実な方法は、専用の機械を活用することです。

専用の機械として、発酵器やヨーグルトメーカー、パンメーカーなどが存在します。ポイントは、機械の保温温度を45度に設定することです。これによって、温まりにくい中心部分も適温に保ちます。

温かい場所を活用する

こたつや夏の風が当たらない日なたに置くことで適温に保つことも可能です。

ただし、天気や時間帯など、外的環境に温度が大きく影響する点に注意が必要です。40度前後に保てているのか、温度計などを活用してこまめに確認しましょう。

きちんと消毒して雑菌の繁殖を防ぐ

自家製納豆作りで最も注意すべき点は、雑菌を増やさないことです。

雑菌が繁殖してしまうと、発酵がうまくいかず、味や香りが悪くなります。さらに、食中毒の原因にもなりかねません。

容器やスプーンなど、納豆作りに使用するすべての道具は、事前に必ず消毒をしてください。

雑菌を増やさないため、以下のポイントに注意して消毒を行いましょう。

- 煮沸消毒:容器、スプーン、おたまなど、熱に強いものは煮沸消毒します。

- アルコール消毒::熱に弱いプラスチック容器などは、食品用アルコールで消毒します。アルコールが完全に蒸発してから使用しましょう。

- 手洗い:作業前には、石鹸で丁寧に手を洗いましょう。

上記をしっかり行うことで雑菌の影響を受けにくくなり、おいしい納豆に近づきます。

24時間を目安にしっかり発酵させる

納豆菌が十分に増殖し、美味しい納豆になるためには、24時間を目安にしっかりと発酵させる必要があります。

発酵時間が短すぎると、納豆菌が増えず、ねばりが弱い納豆になってしまいます。

逆に、発酵時間が長すぎると、納豆菌がアンモニアを生成し始め、ツンとした刺激臭が発生します。また、苦味が出て、食感も悪くなります。

発酵させる時間は基本的に24時間ですが、温度や湿度などの環境によって、発酵時間は多少前後します。

発酵が足りているかは、表面に白い膜(納豆菌)ができ、十分に糸を引いているかで判断し、発酵時間を調節しましょう。

均等に混ざりやすい市販の納豆菌を活用する

種菌には市販の納豆を使うこともできますが、初心者の方には市販の納豆菌がおすすめです。

納豆菌を活用するメリットは以下の3点です。

- 大豆全体に均等に混ざりやすくむらになりにくい。

- 雑菌が混入しているリスクが低く、納豆菌が発酵しやすい。

- 発酵力が安定しており、粘りが強く、安定した品質を保てる。

かわしま屋の納豆菌粉末は、粘りが強く、納豆作り初心者におすすめです。ぜひ活用して、手軽においしい自家製納豆をお楽しみください。

また、「納豆菌がうまく増えず失敗してしまった」という方のために、納豆菌をしっかり増やす方法を解説した記事も紹介しています。納豆作りを成功するためのチェックシートつきですので、ぜひ活用してみてください。

参考:日本調理科学会誌(J.CookerySci.Jpn.)Vol.52,No.1,33~37(2019)納豆 三星沙織

納豆作りにおすすめの大豆

【20%OFF】有機ミヤギシロメ大豆 500g|宮城県産 納豆用小粒大豆 -かわしま屋-【2024年度産のため】

宮城県登米市の自然豊かな環境で有機栽培されたミヤギシロメ大豆です。貴重な在来種の小粒大豆ですが、納豆作りにおいては最高峰と言われており、歯応えも風味も良い納豆ができることで知られている品種です。

533 円(税抜)

\初回購入で300ポイントGET!/

かわしま屋の商品を見る >>手作り納豆の保存方法

手作り納豆は、市販の納豆に比べて保存方法に注意が必要です。適切な保存方法を知っておくことで、風味を損なわず、長くおいしく納豆を楽しめます。

密封容器に保存する

納豆菌はとても強く、冷蔵庫内の他の食品に影響を与えてしまうことがあります。また、外から雑菌が入るのを防ぐためにも、しっかりと蓋が閉まる、密封可能な容器を選びましょう。

おすすめは、ガラス製やホーロー製の容器です。におい移りがしにくく、汚れも落としやすいため、清潔な状態を保ちやすいというメリットがあります。

冷凍保存の場合も、密封容器またはジッパー付き保存袋を使用しましょう。冷凍庫内の乾燥やにおい移りを防ぎ、品質を保つことができます。小分けしラップに包んだ後、ジッパー付き保存袋に入れるのも、冷凍焼けしにくくおすすめです。

納豆に触れるものは消毒する

納豆に触れる容器は事前に消毒しましょう。熱湯消毒(煮沸消毒)が最も確実ですが、食品用のアルコール消毒液も有効です。

納豆を取り分ける箸やスプーンも、容器と同様に消毒するか、清潔なものを使用してください。食器用洗剤で洗ってよくすすぎ、清潔な布巾で拭いたものを使うのも問題ありません。

手作り納豆は生きた食品のため、一度口をつけた箸などが触れると雑菌が繁殖しやすくなります。他の食品との使い回しも避けましょう。

すぐに食べるなら冷蔵保存する

作った納豆をすぐに食べる場合は冷蔵保存します。1週間を目安に食べきるのがおすすめです。

冷蔵保存の注意点として『チロシン』の発生があります。

長期間冷蔵保存すると、納豆の表面に白い粒々(チロシン)が現れることがあります。これはアミノ酸の一種で、食べても害はありません。しかし、食感がザラザラしたり、苦みを感じたりすることがあり、せっかくの納豆の風味が落ちてしまいます。

手作り納豆をおいしく食べるためには、1週間以上の冷蔵保存は避けた方がいいでしょう。

参考:

村松芳多子 納豆菌,Basillus subtilis (natto) KFP419によるストラバイトの生成(1997)

長く楽しむなら冷凍保存する

すぐに食べきれない場合は、冷凍保存がおすすめです。冷凍することで、納豆菌の活動を抑え、美味しさを長期間キープできます。冷凍保存の目安は約1ヶ月程度です。

冷凍方法のコツ:

冷凍保存の際、1回に食べる分量ずつ小分けにし、ラップで包み、さらにジッパー付き保存袋に入れて冷凍するのがおすすめです。

一度に大量に解凍すると、食べきれずに風味が落ちてしまうことがあります。小分けにして冷凍し、その都度解凍することで自家製納豆を長くおいしく楽しむことができます。

解凍方法のコツ:

冷凍納豆は、自然解凍と電子レンジ解凍の2つの方法があります。

- 自然解凍:食べる前日に冷蔵庫に移して、ゆっくりと自然解凍します。自家製納豆の風味やおいしさを保てるためおすすめです。

- 電子レンジ解凍:急いでいる場合は、電子レンジでの解凍も可能です。ただし、加熱しすぎると納豆菌が死滅したり、風味が損なわれたりする可能性があります。様子を見ながら少しずつ加熱してください。

常温保存は避ける

手作り納豆を常温で長時間放置すると、納豆菌の活動が再び活発になります。これによって、アンモニア臭が発生したり、味が悪くなったりします。おいしい手作り納豆を守るためにも、常温保存は避け、冷蔵庫または冷凍庫で保存しましょう。

もしも常温で放置後、納豆から異臭がする、変色している、カビが生えているなど、異常を感じた場合は、食べるのを控えるようにしましょう。

かわしま屋の納豆菌粉末は、納豆作りに挑戦してみたい方におすすめ。ぜひ活用して、手軽においしい自家製納豆をお楽しみください。

参考:

田中直義 冷蔵中における糸引き納豆のにおいの変化 (2012)

納豆作りについてのQ&A

-

市販の納豆を種菌にすると、菌力が弱いので発酵が上手くいかなくて糸を引かなかったり、雑菌が繁殖して変な匂いがする、などの事が起こりやすくなります。質の良い「納豆菌」を使用する事で上質な納豆をつくることが可能です。

-

種付けした大豆を約24時間保温して発酵させます。発酵に最も適した温度は約40度です。小型保温発酵器やパン用の発酵器があると便利です。保温器や発酵器を使用する場合は設定温度を45度、発酵時間を24時間にしましょう。

-

納豆が糸を引かない場合、発酵が上手くいっていない可能性が有ります。保温を12時間程度続けてみて様子をみてください。また、発酵には酸素が必要です。ラップをかけて数か所穴を開けるなど、保温中の容器に空気が入るようにしましょう。

-

製造途中で雑菌が繁殖した可能性があります。召し上がらないでください。

-

できあがった納豆はアンモニア臭がします。

保温を終えた後、一晩冷蔵庫でねかせてみてください。発酵が止まり、アンモニア臭も緩和される事が多いです。

-

納豆菌は湿度の低い冷蔵庫(冷暗所)での保存が適しています。冷凍庫での保存は温度差により水滴が付く原因になりますのでお控えください。

管理栄養士からのコメント

完成するまでに少し日にちはかかりますが、大豆と納豆菌があれば手作り納豆が完成します。お好みの大豆と納豆菌で手作りしてみるのも楽しいですよ!