雑穀米の栄養と健康効果|ダイエット効果や炊き方のコツを紹介!

記事の監修

管理栄養士

安藤ゆりえ

老人保健施設の管理栄養士を経て、健康を維持するためには若いうちからの食生活の大切さを実感。2016年フリーランスとして活動を開始。レシピ開発や栄養指導、料理教室、食に関するコラムの執筆などを行っている。

いつものお米と混ぜて炊くだけで、豊富な栄養がバランス良く摂れる雑穀米。 毎日の食生活に取り入れたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事で雑穀米に含まれる栄養素・カロリーや健康に嬉しい効果効能、雑穀米の炊き方や賢い選び方まで、幅広くお届けします。

雑穀米とは

雑穀米とは、玄米やあわ、ヒエ、キビ、ハトムギ、もち麦、押し麦、黒米など複数の穀物を、白米と混ぜて炊き上げたものです。

雑穀は種類によってさまざまな栄養素を含むため、白米に足りていないビタミン類やミネラル類、食物繊維やポリフェノールなどの豊富な栄養をバランス良く摂取できます。

また白米と比べて噛み応えのある雑穀は、満腹中枢が刺激されて少量でも満足感が得られやすく、ダイエットの食材として取り入れられることも。もちもち、プチプチなどさまざまな食感も楽しめます。

雑穀の種類

雑穀とは、本来は小さい穎果をつけるイネ科の穀物を指しますが、今は範囲を広げ豆類などイネ科以外のものも含めた「主食以外に日本人が利用している穀物の総称」と定義されています。(日本雑穀協会)

以下に雑穀として食べられている穀物を分類してまとめました。

日本では主食として利用していないイネ科穀物

精製されていない米

| 玄米 | 発芽玄米 | もち玄米 |

有色米

擬穀

豆類

| 黒大豆 | 黄大豆 | 青大豆 | 小豆 |

| 白いんげん | 大正金時豆 | うずら豆 |

油脂も利用する油穀

| 黒ごま | 白ごま | 金ごま | えごま |

日本では主食として利用されていない穀物

| とうもろこし |

これらの雑穀を白米と混ぜ合わせて炊くことで、さまざまな栄養をバランスよく摂取できます。

\ 初回購入限定・50%OFFクーポン付き /

六十六雑穀の商品を見る >>雑穀米の栄養素

雑穀米に含まれる栄養としてよく知られているのは、食物繊維・ミネラル・ビタミンの3種類です。

ミネラルの具体例としては、マグネシウム・カルシウム・鉄・カリウムなど。

ビタミンの具体例としては、ビタミンB1やビタミンB6などが挙げられます。

含まれる雑穀の種類によって栄養素は異なりますが、同じ量の白米と比べた場合、10倍以上のカルシウムや食物繊維を含む商品もありようです。

以下に雑穀米に使われる主な雑穀の栄養と特徴をまとめましたので、参考にしてください。

| 雑穀の種類 | 栄養と特徴 |

|---|---|

| あわ | パントテン酸の含有量は雑穀の中でとくに多い。貧血気味の人におすすめの鉄もたっぷり |

| きび | 亜鉛やナイアシンが豊富。抗酸化性に優れたポリフェノールや、肝臓の解毒作用にかかわる「メチオニン」も |

| ひえ | 含まれるタンパク質に、善玉コレステロールを高める作用が |

| うるちあわ | 白米の約6倍の鉄分を含むとも。上品な味わいも特徴 |

| うるちきび | タンパク質が豊富。ふわっとした口当たりも人気 |

| もちきび | モチモチ食感。ビタミンやミネラルたっぷり |

| もちあわ | ビタミンやミネラルが豊富で、味わいにクセもなく雑穀米デビューの方にもおすすめ |

| 黒もちあわ | 食物繊維・鉄分・亜鉛・ポリフェノールを多く含む、希少な黒色のもちあわ |

| たかきび | ポリフェノールが豊富 |

| はと麦 | グルタミン酸などのアミノ酸を含み、美肌作用など美容の観点からも人気。漢方成分「ヨクイニン」としても知られる |

| もち麦 | 良質な食物繊維がたっぷり。タンパク質も含まれる |

| はだか麦 | 水溶性食物繊維が豊富 |

| 押麦 | 白米の約19倍とも言われる食物繊維。内臓脂肪を減らす効果があるとも言われる |

| 胚芽押麦 | 大麦を蒸して平たくしたもの。ビタミンや食物繊維を多く含む |

| うるち玄米 | 食物繊維たっぷり。ほんのりとした甘さ |

| 発芽玄米 | 玄米の栄養素に加えGABA(ガンマアミノ酪酸)も豊富 |

| もち玄米 | GABAが豊富。もちもちした食感も人気 |

| 黒米 | アントシアニンに加え、タンパク質やビタミン類も豊富。楊貴妃も愛用したと伝わる美容食 |

| 赤米 | ビタミンBや、高い抗酸化作用を持つポリフェノールの一種「タンニン」などを含む |

| 緑米 | 亜鉛・マグネシウムといったミネラルや食物繊維を多く含む貴重な古代米 |

| キヌア | 低GI値食材で、必須アミノ酸をバランスよく含むスーパーフード。カルシウムも多い |

| アマランサス | カルシウムや鉄分、葉酸などが豊富な高栄養価穀物。とくにカルシウムは白米の23倍 |

| 大豆 | タンパク質やイソフラボンを多く含む女性の味方 |

| 黒大豆 | ポリフェノールの一種アントシアニンやプロアントシアニジンを含む |

| 青大豆 | オレイン酸、リノール酸、リノレン酸を含む希少食材 |

| 小豆 | 植物性の貴重なタンパク源。注目の栄養成分「サポニン」も |

| 白いんげん | タンパク質、鉄、カルシウム、食物繊維を多く含む。低脂肪なのも◎ |

| 大正金時豆 | ビタミンB1などのビタミン類や鉄、カルシウムを多く含む |

| うずら豆 | カルシウムが豊富。ビタミンB1・B2に食物繊維も |

| 黒ごま | カルシウムは牛乳の11倍とも。香ばしさがアクセントに |

| 白ごま | 必須アミノ酸や、カルシウム・鉄・マグネシウム・亜鉛などのミネラルをバランス良く含む |

| 金ごま | ごまの中で最も希少で栄養も豊富 |

| えごま | オメガ3脂肪酸の「α-リノレン酸」が豊富な注目の美容食 |

| とうもろこし | ビタミンバランスの良さが特長。白米の約3倍のマグネシウムも |

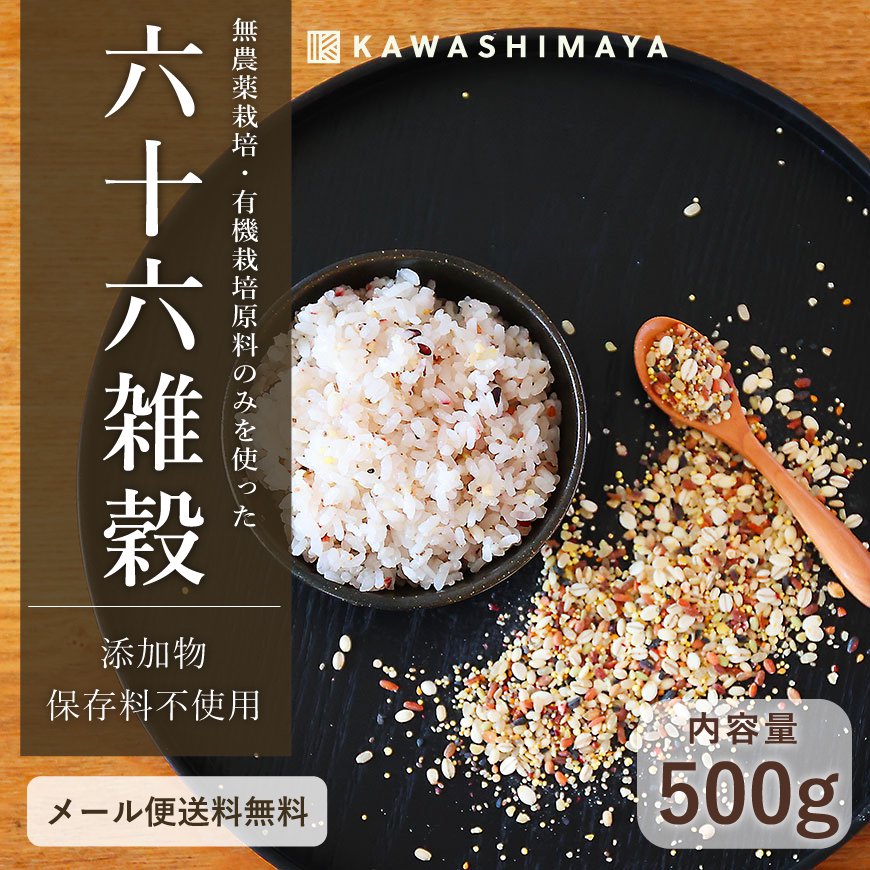

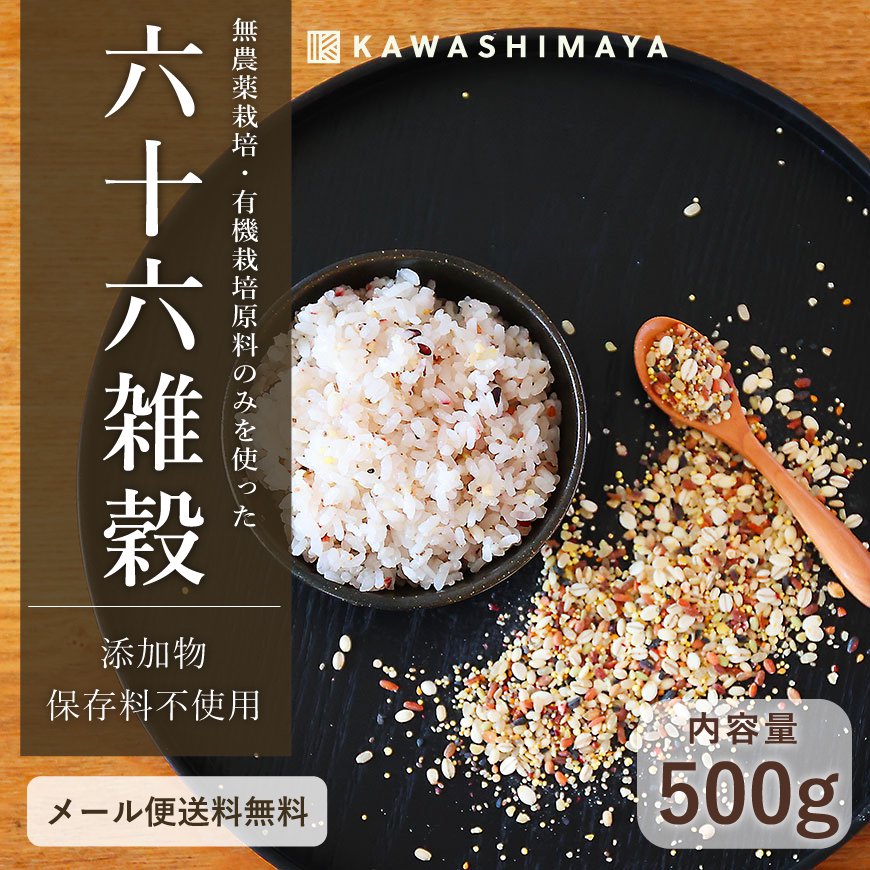

66種類の雑穀を厳選してブレンドしました

六十六雑穀 500g|添加物不使用 こだわりの有機・無農薬原料のみをたっぷり配合しました -かわしま屋-【送料無料】*メール便での発送*_t1

美容と健康をサポートする六十六雑穀は、原材料からこだわりました。 添加物を一切使用しない、有機栽培、無農薬栽培原料のみを配合した安心安全な雑穀です。

【初回購入限定・クーポン利用で50%OFF】

1,380円(税込)

690円(税込)

雑穀米のカロリーと糖質

雑穀米のカロリーや糖質を、白米と比較してみました。

〈炊飯後の雑穀米と白米100gあたりのカロリーと糖質〉

| エネルギー | 糖質 | |

|---|---|---|

| 雑穀米 | 168kcal | 30.0g |

| 白米 | 168kcal | 36.1g |

※雑穀米の数値は目安です(混ぜる穀物の種類や割合によって変化します)

雑穀米と白米のカロリーは大きな違いはありません。

ただし、混ぜる雑穀の種類や割合によってはカロリーが高くなってしまうので注意が必要です。

とはいえ雑穀は白米に比べてもミネラルや食物繊維が豊富で、消化吸収にも時間がかかるので、実はダイエットにもおすすめの食材です。

\ 初回購入限定・50%OFFクーポン付き /

六十六雑穀の商品を見る >>

雑穀米の健康効果・効能

雑穀米にはさまざまな雑穀が含まれるため、その健康効果もバラエティ豊か。 代表的なものを順番にご紹介します。

肥満を予防する

食物繊維が豊富な雑穀米は消化吸収に時間がかかるため、食後の血糖値の上昇を緩やかにしてくれます。

血糖値の急上昇は脂肪の蓄積を促すホルモンのインスリンの分泌を促すため、雑穀米は体重管理やダイエットにおすすめの食材だと言えるでしょう。

便秘を改善する

多くの雑穀に含まれる不溶性食物繊維は、水分を保持して便のかさを増すはたらきがあるため、便秘・便通の改善に効果的です。

また、もう1種類の食物繊維である水溶性食物繊維は、腸内細菌のエサとなってその活動を活性化させるため、腸内環境の改善に効果があるとされています。

アンチエイジングの助けとなる

黒大豆や黒米・赤米など、多くの雑穀に含まれるポリフェノール類には高い抗酸化作用が期待できます。

とくに黒大豆は老化を防止する食品として古来から利用されており、中国の薬学著作「本草綱目」には、毎朝黒大豆を摂ると年老いても衰えないといった記述も確認されるほどです。

効果4. 美肌に近づける

ハトムギの含まれる雑穀米を食べると美肌効果も期待できます。 なんでも、ハトムギを食べると皮膚でコラーゲンを作る命令が出され、シワの部分のコラーゲンを増やしハリを与えてくれるそうです。

ある研究では、コラーゲンを作る繊維芽細胞にハトムギのエキスを添加したところ、その数が約1.7倍に増えることが分かったそうです。

また、あわに含まれるパントテン酸は、肌荒れや日焼けに効果的とも言われています。

効果5. コレステロールを下げる

脳梗塞や動脈硬化の原因となる悪玉コレステロール(LDLコレステロール)。

雑穀米に多く用いられている大麦(もち麦など)は、コメや小麦と比べて血中コレステロール値を下げる効果が高いとされています。

これは大麦に含まれる「β-グルカン」という成分の働きによるものです。

β-グルカンは、消化器官の中でゲル状になって食物を取り込む性質があるため、効果1と同様に糖の吸収をおだやかにする働きがあることも分かっています。

精神を安定させる

雑穀のひえには、精神安定に必要なセロトニンの材料になる「トリプトファン」が多く含まれています。

トリプトファンの欠乏やセロトニンの低下はうつ病の症状とも強く関係しているとされており、精神を落ち着かせたい場合には、ひえを含む雑穀米を食生活に取り入れてみるのもひとつの手かもしれません。

\ 初回購入限定・50%OFFクーポン付き /

六十六雑穀の商品を見る >>雑穀米はダイエットに効果的?

白米と比べて噛み応えのある雑穀は、満腹中枢が刺激されて少量でも満足感を得やすく、ダイエット中の食べ過ぎを防いでくれる効果が期待できます。

また、食物繊維が豊富な雑穀米は食後の血糖値の急な上昇を抑えてくれるため、肥満の予防にも効果的。

実際に白米と大麦を1:1の割合で混ぜた麦ごはんを1日2回、12週間食べたところ、内臓脂肪が減少したというデータもあるそうです。

加えて白米と比べて栄養価・栄養バランスも優れている雑穀米は、ダイエットにおすすめの食材だと言えるでしょう。

食べ過ぎはもちろんNGですが、いつものご飯(白米)を雑穀米に変えるだけで、ダイエット中のカラダに嬉しい変化が起きるかもしれません。

参考: 日本食生活学会誌「大麦β-グルカンの機能性について」

雑穀米は体に悪い?デメリットはある?

カラダに嬉しい効果効能がたくさんの雑穀米。

しかし、一部では「雑穀米=体に悪い」というイメージもあるようです。

この理由としては、雑穀は過酷な環境でも育つために昔は米の代わりに食べられたことから、貧しさを象徴する存在でもありました。

そんなネガティブなイメージから雑穀を否定する考えもでてきたのかもしれません。

とはいえ雑穀米にはさまざまな栄養素がバランス良く含まれているので、健康維持に一役買ってくれるありがたい食材だと言えるのではないでしょうか。

ただし、食物繊維が豊富な雑穀米は一度に食べ過ぎると消化不良を起こす可能性があります。

食べ過ぎに気を付けるのはもちろん、胃腸の調子が悪いときに食べるのは控えたほうが良いでしょう。

雑穀米の炊き方

雑穀米の炊き方はとっても簡単です。

研いだ白米に、雑穀米の商品パッケージに記載されている量の雑穀を加え、軽く全体をかき混ぜてから炊飯器で炊くだけ。

時間に余裕がある場合は、30分ほど吸水させてから炊飯すると、よりふっくらした炊き上がりになります。

基本的に雑穀は洗う必要がなく、水加減も白米を炊くときと同じです。

ただし、商品によっては雑穀と同じ(もしくは2倍の)分量の水を足すよう記載されているものもありますので、炊く前に雑穀米のパッケージを確認すると良いでしょう。

炊き上がった雑穀米は、そのまま食べるのはもちろん、おにぎりやカレー、炒飯にしても美味しくいただけますよ。

\ 初回購入限定・50%OFFクーポン付き /

六十六雑穀の商品を見る >>雑穀米の選び方

雑穀米の賢い選び方も紹介します。

選び方1. 自分に合った栄養・効果のものを選ぶ

栄養や効果の章で述べてきたとおり、雑穀によって含まれる栄養や、私たちの体にもたらしてくれる健康効果はさまざまです。

アンチエイジング効果を期待するなら、黒大豆や黒米・赤米が入っている雑穀米を。

美肌を目指したいならハトムギ入りの雑穀米を選ぶなど、自分の目的にマッチした雑穀の入っている商品を探してみましょう。

選び方2. 国産を選ぶ

毎日の食生活に取り入れたい雑穀米だからこそ、生産地にはこだわりを持ちたいもの。

自分はもちろん、家族やお子さんに安心して食べてもらえるよう、生産者の顔をイメージしやすい国産のものを選ぶのがおすすめです。

選び方3. 無農薬・減農薬のものを選ぶ

2.と同様の理由で、無農薬・減農薬の雑穀米をチョイスするのも賢い選択です。

とはいえ、さまざまな種類の雑穀がブレンドされていると、完全無農薬の雑穀米を見つけるのは現実的ではないかもしれません。

商品の販売ページをチェックするなどして、有機農法など生産者のこだわりが感じられる雑穀米を選ぶようにすると良いでしょう。

選び方4. 初めてなら「もち麦」「押し麦」などにする

雑穀米デビューを考えている場合におすすめなのが、もち麦や押し麦など「もち●●」「押し●●」といった雑穀が含まれている雑穀米。

ほかの雑穀と比べてクセがなく、もっちりとした食感を楽しめるのがその理由です。

慣れてきたら、キヌアやアマランサスなどの雑穀にも挑戦して、あなたにぴったりのブレンドを見つけてみてはいかがでしょうか。

選び方5. 多くの雑穀がブレンドされているものを選ぶ

バランス良く栄養を摂りたいなら、ある程度の種類の雑穀がブレンドされている商品を選ぶのがおすすめです。

かわしま屋でも黒米や赤米など、66種類の穀物をブレンドした商品を扱っています。「初心者の私でも美味しく炊けました」「くせのない、長く続けられる味です」など、お客様からもありがたい声をいただいている自信作を、ぜひお試しください。

六十六雑穀 500g|添加物不使用 こだわりの有機・無農薬原料のみをたっぷり配合しました -かわしま屋-【送料無料】*メール便での発送*_t1

美容と健康をサポートする六十六雑穀は、原材料からこだわりました。 添加物を一切使用しない、有機栽培、無農薬栽培原料のみを配合した安心安全な雑穀です。

【初回購入限定・クーポン利用で50%OFF】

1,380円(税込)

690円(税込)

雑穀米についてのQ&A

- 雑穀米は太りにくいですか?

-

雑穀米は、白米に比べて糖質の吸収される度合い(=GI値)が低く、血糖値の上昇を抑える効果があります。そのため、白米と比較すると太りにくいと言えるでしょう。

雑穀米は、食物繊維やミネラル、ビタミンB群が豊富で、健康に良いとされています。雑穀米ダイエットも注目されており、適切な量を摂取することで、ダイエット効果が期待できます。 - 雑穀米はいつ食べるとダイエットに効果的ですか?

-

押し麦などの大麦に含まれるβ-グルカンという水溶性食物繊維には、次の食事の血糖値の上昇を抑えてくれる「セカンドミール効果」があります。よって、朝ご飯や昼ご飯に雑穀を食べるのがおすすめです。

- 雑穀米は糖尿病にいいですか?

-

雑穀米は食物繊維が豊富で、血糖値の上昇を抑える効果があるため、白米を雑穀米に置き換えれば、糖尿病リスクを下げることができるでしょう。ただし、食べ過ぎには注意が必要です。決められた量を守りながら、白米を雑穀米に置き換えるようにしてください。

- 雑穀米はパッケージに記載の目安より多く入れても問題ありませんか?

-

雑穀米を目安量より多く入れて炊いても大きな問題はありません。雑穀の割合を高めることによって、より多くの栄養素を摂取できます。

ただし、人によっては食感に抵抗を感じたり、食物繊維が増えることで腸内バランスが乱れるケースもあります。少しずつ割合を増やしていくのがおすすめです。 - 雑穀のかたい食感が苦手です。食べやすくする方法はありますか?

-

雑穀米を下茹でしてから炊飯すると、軟らかい食感になります。また、もち麦やもちきび、あるいは押し麦など、「もち●●」「押し●●」という雑穀が多く含まれている商品を選ぶのも食べやすさの面でおすすめです。

- ご飯に混ぜる以外の、雑穀の活用レシピを教えてください。

-

茹でた雑穀を、スープやサラダに加えるのはいかがでしょうか。またハンバーグやコロッケ、ピーマンの肉詰めなどの具材に混ぜるのもおすすめです。気軽に栄養をプラスできるので、ぜひお試しください。

管理栄養士からのコメント

白米に加えるだけで栄養価がグンとアップする雑穀。

忙しくてたくさんおかずを作るのは難しいという方こそ取り入れてみてはいかがでしょうか。

管理栄養士プロフィール

安藤 ゆりえ

老人保健施設の管理栄養士を経て、健康を維持するためには若いうちからの食生活の大切さを実感。

2016年フリーランスとして活動を開始。レシピ開発や栄養指導、料理教室、食に関するコラムの執筆などを行っている。

また「食を見直すならまずは毎日使う調味料から」をコンセプトに地元愛知県三河のみりんや味噌などの伝統的な調味料の素晴らしさを伝えるセミナーなども開催。

食や栄養に関すること全般ですが特に

・調味料について(みりん、味噌や醤油などの製法やどんなものを選ぶと良いかなど)

・体に優しいスイーツの選び方、作り方

・ダイエットレシピの考案

・時短レシピの考案を得意としています。

かわしま屋おすすめの雑穀

いつものご飯と一緒に炊けて、手間をかけずに美容や健康に嬉しい栄養素を摂れる雑穀を販売しています。

厳選したこだわりの66種類の雑穀は、添加物を一切使用していない有機栽培のものだけ。香ばしい風味とモチモチプチプチとした食感も食卓のアクセントになりますよ。