発酵デザイナー小倉ヒラクさんに聞く 「発酵から再発見する日本の旅」

かわしま屋のお客様にもファンの多い、発酵デザイナー小倉ヒラクさん。

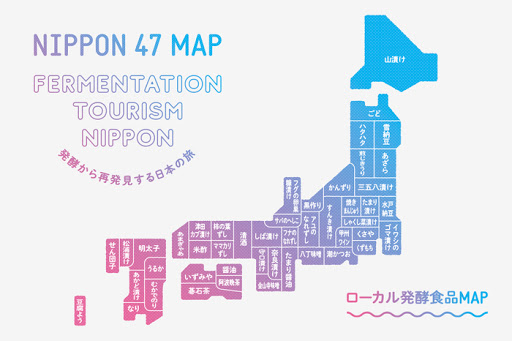

4月26日からは、渋谷ヒカリエで展示会「Fermentation Tourism NIPPPN〜発酵から再発見する日本の旅〜」が開催されます。

また、5月には新書「日本発酵紀行」も出版される予定です。

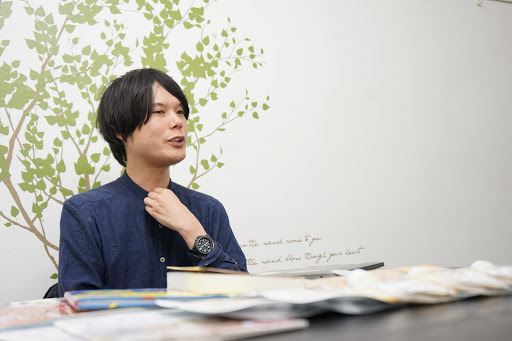

本日はさまざまな方面でご活躍中のヒラクさんに、展示会に向けて全国各地をめぐった取材のウラ話や、発酵文化の魅力や課題点などについてお伺いしました。

プロフィール

◎小倉ヒラク(発酵デザイナー)

「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指し、全国の醸造家たちと商品開発や絵本・アニメの制作、ワークショップを開催。

東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、山梨県甲州市の山の上に発酵ラボをつくり、日々菌を育てながら微生物の世界を探求している。

絵本&アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014受賞。2015年より新作絵本『おうちでかんたん こうじづくり』とともに「こうじづくりワークショップ」をスタート。

のべ1000人以上に麹菌の培養方法を伝授。

自由大学や桜美林大学等の一般向け講座で発酵学の講師も務めているほか、海外でも発酵文化の伝道師として活動。

雑誌ソトコト『発酵文化人類学』の連載、YBSラジオ『発酵兄妹のCOZYTALK』パーソナリティも務めている。新著に『発酵文化人類学』。

世界に唯一「発酵デザイナー」という仕事

- これまでのご経歴を教えてください

- 「発酵デザイナー」という肩書きで仕事をしています。

もともとはアートディレクターをしていましたが、30歳ごろに東京農業大学の醸造科の研究生になってマイクロバイオロジー(微生物学)を学びました。それからは、微生物発酵文化の専門家兼、クリエーター(デザイナー)として仕事をしています。

微生物発酵文化の専門家としては、研究者として論文を書くことを主にするのではなく、さまざまな技術や文化を社会の中でどう活用していけるのか……。

今抱えている課題を“微生物”という視点から、どう解決していけるのか……。

などを考え、企業やメーカーと一緒に技術開発などを行なっています。

- 具体的には、どんなプロジェクトがありますか?

- 例えば、イタリアは美食の国として有名です。しかし美食を追求すると、体重増加や生活習慣病などの問題点が見えてきます。

美食を追求しつつ、健康的でヘルシーであることが理想です。

そこで、日本の発酵技術を活用できないかとイタリアの微生物学者と研究しました。

また、青ヶ島(東京都伊豆諸島)で生産されている焼酎「あおちゅう」のブランディングアドバイザーなども行なっています。

いわゆる“デザイン”だけを行うのでなく、醸造に関わる微生物の働きを体系化して、微生物の分析や研究をつなぐような役割を担っています。

地元のメーカーだけでは研究しきれない分野を、適切な外部メーカーや研究機関とつなげることで、新しい価値を生み出すことができます。

- これまでヒラクさんのご活躍は、著書「うたっておどってつくれる絵本てまえみそのうた」や、定期的に開催される「発酵ワークショップ」など、楽しくわかりやすいものに触れる機会が多くあるように感じていました。

その影では、目には見えない微生物に迫る研究や開発に携わるお仕事がたくさんあったのですね。

- これまであまり話したことはなかったのですが、実は地味な仕事がとても多いんです。

自宅で微生物を分離・分析したり、もっと深い研究をするためには、どの機関と組むと良いのかなどを日々考えたりしています。

また、研究費を予算内で収めるためには、どこまで深く掘り下げて分析する必要があるかなどの判断が必要です。

このような要件定義は、研究者だけでは判断が難しく専任が必要な分野です。

それがクリエティブディレクターであり、アートディレクターの仕事なんです。

しかし、これまで微生物の分野でそれを出来る人がいなかった。それで、僕が「発酵デザイナー」として請け負って、お仕事をさせていただいています。

全国各地を歩きまわって得た“生きた”情報が詰まった新書

- 5月には新書「日本発酵紀行」を出版予定と伺っています。どんな内容になる予定ですか?

- 「日本発酵紀行」と題して、全国の知られざる発酵文化を訪ねて47都道府県+3離島の50カ所を旅した旅行記です。

実は、もともとは本を出版する予定ではなかったんです。4月26日から渋谷ヒカリエで開催する展示会「Fermentation Tourism NIPPPN〜発酵から再発見する日本の旅〜」のカタログ用の取材で旅をしている途中で、展覧会のデザインと編集のディレクターを担当するRe:S藤本さんの「この旅行記が読みたい!」のひと言で、本を書きおろすことになったんです。

今回は、僕が現場で撮りためた写真もいっぱい収録する予定です。

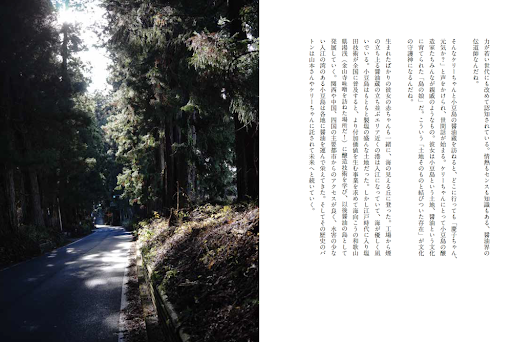

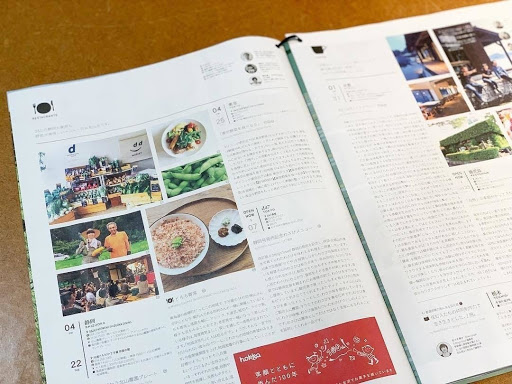

-小倉ヒラクさん新著「日本発酵紀行」より-

- カメラマンさんが撮った写真ではなくご自分で撮ったのですか?どのように取材をしていったのでしょうか。

- 実は、行き当たりばったりの取材だったので、カメラマンさんを連れて行くのは絶対に無理でした(笑)。

はじめは、知り合いの紹介などで取材先を決めていたのですが、それでは面白くなかったんです。日本全国を旅するうちに、各地には不思議な発酵食品があることがわかってきました。

はじめのうちはコウジ菌(アスペルギルス属)に代表される味噌や醤油などの発酵食品を取り扱っていましたが、そうでない世界が日本にたくさんあったんです。

そこで、通りすがりの人に声をかけたり、お店に入っては発酵食品について訪ねて歩きました。

何の情報もないまま、まちの人にとにかく声をかけまくる。

すると、「〇〇という発酵食品があると聞いたことがある」「〇〇なら私の親戚がつくっている」など、いつの間にか人が人をつないでくれることも少なくありませんでした。

「明日△△に行けば、つくっている人に会えるから行け!」と言われ向かうと地元の兼業農家が集まっていて、古くから閑散期につくっていた発酵食品の歴史を教えてくれたり、実際に食べさせてくれたりもしました。

訛りがキツくて理解に苦しんだところもありましたが(笑)。

そんな経緯もあって、各地のわけの分からない発酵食品がいっぱい登場します。

今回は解説というよりは、そのまちの人達との出会いや、まちがどう発展してきたのか、人々がどう生きてきたのかなどのエピソードをたくさん盛り込みました。

- 発酵食品がどう生まれてきたか、そして今生きる人との関わり方などについても深く知ることが出来るわけですね。

写真も、臨場感あふれる印象的なものばかりです。 - 取材をしながら一緒に仕込みをさせてもらったり、休憩中に世間話をしながら撮らせてもらったものです。

-酒蔵で仕込みをする小倉ヒラクさん-

最初は効率的に取材を進めようとアポを取りスケジュールを組んでいましたが、いつしかその土地での偶然の出会いに導かれるまま取材をしたほうが良いのだと思うようになりました。

メーカーだけでなく手づくりしている個人、新幹線を使わずに旧街道をじっくりと辿ることの方が、より深く文化を知ることができることに気づいたんです。

今は何でも、効率的に点から点への移動になっていますよね。

それを、昔の人が感じたように自分の足で辿ることで、地理的な条件が生み出す文化や伝統などが見えてくると思ったんです。

なので、ときには電波が入らないような僻地までも行ってきました。

情報を得ようと思えばいくらでもインターネットで調べることができる時代だからこそ、五感をフルに使って知りたいと思ったんです。

-かんずり(新潟県)-

-阿波藍 (徳島県)-

-麹 / 石橋糀屋(福島県)-

- 取材をする中で苦労されたことは何かありましたか?

- 「原料が手に入らず、つくれなくなってしまった」という食品にも出会いました。

例えば、震災により水揚げがされなくなったことが原因だったりしました。そのような発酵食品を、つくっている人を探し出すのには苦労しました。

さらに大変だったのは、風の噂で「ある」と聞いた発酵食品です。情報はあるにも関わらず、その地域をどれだけ探しても見つからない。

既にオリジナルレシピが失われてしまっているものでした。

しかし、“もう無くなっていました“で終わらせるてしまうのは非常に悔しい。

そのため近隣地域の文化を学び、文献を紐解き、原料を調達し、僕の自宅で再現するようなこともありました。

-柿の葉寿司(鳥取県)-

-八丁味噌の石積み(三重県)-

-金山寺味噌用の麹づくり(和歌山県)-

-果てしなく続く木桶の景色(小豆島)-

「発酵」というものを通して伝えたい日本のあり方

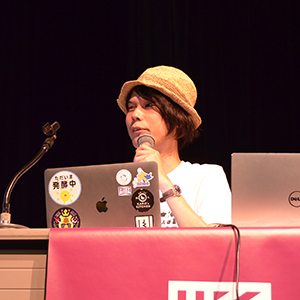

- 4月26日から渋谷ヒカリエで開催される展示会

「Fermentation Tourism NIPPON〜発酵から再発見する日本の旅〜」にでは、今回の旅行記をもとに展示やワークショプも行われるそうですね。 -

展示会は人の紹介がきっかけで行うことになったのですが、はじめは全国にある発酵食品メーカーの商品を取り寄せた「物産展」のようなイメージだったんです。

しかし具体的に話を詰めていくと、発酵食品はローカルなものが多く「“地元のお母さんが手づくり”しているものしかなく、集めることができない」という問題にぶち当たってしまったんです。

つまり、僕が「集めてくるしかない!」となってしまったわけです。

しかし、全国行脚するためには予算が足りませんでした。

そこで、クラウドファンディングも立ち上がり、せっかくならもっと面白いことをしよう!とチームで話し合いを続けるうちにだんだんと企画が大規模になっていました。

そうこうしていくうちに、これは発酵を通して「日本とは何か?」という大きな問いかけになるのではないかという話になったんです。

- 展示は海外の方も意識したものになると伺っています。

-

はい。展示もカタログもすべて英語対応をしていきます。

また、展示だけでなくイベントも盛りだくさんに企画を進めています。

例えば、各地の醸造家や関係者をお招きした「角打ち」イベントを10週間も連続で行う予定です。

他にも、トークイベントやワークショップなども考えています。

「五味醤油」の兄妹や、「タルマーリー」のイタルさんなど発酵業界ではお馴染みの方から、ふだん人前には出ないような醸造家の方々まで登場する予定です。

- 全国各地を旅する中で出会った方々ですか?

- そうです。

僕が旅先で出会った方々を口説き落としてきました。

沖縄では、一番古い「豆腐餻(とうふよう)」レシピを持った人たちにたどり着きました。その方々にお越しいただき、「どのように豆腐餻が始まったのか?」を語っていただくつもりです。

また、青森県十和田エリアにある謎の発酵食品「ごど」を復活させるワークショップなども考えています。

- かなりマニアックな企画が盛りだくさんですね。

- 皆んなが知っているものよりは知らないもの。

ユニバーサルなものよりローカルなもの。

大きいものより小さなものをテーマにしています。ただ、誰にでも楽しんでいただきたいとは思っています。

プロの方にも役に立つような展示やワークショップもありながら、一般の方も楽しめるようなものにしていくつもりです。

たとえば普段発酵に興味を持たないシティガールが、「何これ!楽しい!美味しい!」と興味を示してくれると嬉しいです。

会場では珍しい試食品があるほか、D&departmentとコラボレーションした定食が食べられるようになっています。

他では食べられない相当マニアックな定食になっていると思います。

生きるための知恵を教えてくれる「発酵文化」

- これまでに出会った発酵食品の中で特に思い出深いものはありますか?

- 気仙沼に伝わる「あざら」という発酵食品があります。

聞き込みをすると、昔は作っていたけど今はつくっていないという人ばかりでした。「あざら」とは、メヌケ(深海魚)のアラと、酸っぱくなってしまった白菜の漬物と、酒粕を混ぜて、そのままでは食べられないものをおいしく食べるために生まれた発酵食品です。

しかし、震災後にメヌケが水揚げされなくなってしまった。そこでほとんどつくられなくなってしまった。

そんな中、メヌケの代わりにタラを原料に「あざら」をつくる若い人に出会いました。

彼は「原料にこだわり過ぎてしまうと文化はなくなってしまう。

“なぜ”昔の人はそれをつくったのか?に着目しないと、伝統を継いでいけないと思う」と語りました。

「あざら」は、漁師の人たちが食べ物を無駄にしないようにと考えたものであり、そのコンセプトは継ぐことができるわけです。

そこで、タラのアラで代用してつくっていたのでした。そのことに、僕は感銘を受けました。

- 伝統を残すためには柔軟な考え方が必要ということですか。

- 日本の伝統文化は「様式」にこだわり過ぎて、ときに自滅していくことがあるように思います。

しかし、本当に大切なのは「様式」よりコンセプトだと思うのです。

「発酵」は生き延びるために生まれた先人たちの必死の工夫。決して、伝統文化にしようと生まれたわけではないのです。

僕は「これが伝統です」と型にはめた時点で、その伝統は死んでしまうのではないかと思っています。

伝統は頑張って守るのではなく、生きたものにしようという個々の意識が大切なんです。

現状維持で保護するだけでなく、未来に向けてどんな可能性があるのかを考えることが大事です。

もちろん単純に発酵食品を食べて「おいしい!」って思うだけでもいいのですが、どう“生きた文化”として継いでいくかを考えるきっかけになったら嬉しいです。

- 世界の人に知ってもらいたい日本の発酵文化はありますか?

- 日本はアジアの中でも非常に個性的な発酵文化があります。今回は、それらをわかりやすく展示する予定です。

例えばヨーロッパと比較した時に際立つのは発酵食品に用いられる食材の多さです。海外では小麦や乳製品などの発酵食品は豊富ですが、野菜や魚介の発酵食品はそこまで多くない。

日本では様々なジャンルの食材を発酵させる文化があります。

それは、なぜか? 調べていくうちにわかったのが、宗教的な背景にある肉食の禁止が、発酵文化を豊かにしたのではないかということです。肉食に変わり、効率的に栄養を吸収するために発酵を用いたわけです。

地理や気候に加え宗教的な背景によって、独特の文化を生まれたことを知ってもらいたいですね。

すでに僕の海外の友人たちは僕の活動に興味を持ってくれています。

文化は情報をオープンにするほどに生き残ると思っています。その魅力は一方的に押し付けるのではなく、外の人が自発的に見つけてくれたら嬉しいですね。

- 「発酵」をテーマに多くの問題に取り組んでいるように感じます。

その中で抱えている課題はありますか? - 先ほども少しお話しましたが、「文化」というものは生きものだと思っています。

ですから守るものではなく、どう関わり利用していくかを考えなければいけません。

例えば、先ほどの「あざら」は、ビオワインとペアリングするとよく合うんです。

昔ながらの食べ方だけでは忘れ去られてしまうかもしれませんが、モダンな料理として見せ方を変えることで、多くの人に受け入れてもらえる可能性があります。

また、小豆島のヤマロク醤油さんたちが行なっている「木桶職人復活プロジェクト」などは、木桶をつくるだけでなく情報交換の場としてのコミュニティ機能を持っています。

「文化」を残そうとすることは、まちづくりと似ていて古いものを保存しようとするとメンテナンスに膨大な資金がかかります。

何のために守るのか、それをどう活用していくのか、「攻めの姿勢」で考えないと、資金が尽きたときにすべて終わりになってしまいます。

ですから、ただ守るのではなく「未来をより豊かに生きるための手段」として考えていかなければならないと思うんです。

-ヤマロク醤油(小豆島)-

- 攻めの姿勢で考えないと、守るべき文化を守ることは難しいということですね。

文化とは生き物であり、変化していて良いというのは新しい発想でした。

今後、ご自身でつくってみたい商品などはもありますか。 - 新しいものを生み出すのは、僕の仕事ではないと思っているんです。

誰もが注目するものを生み出すことが成功か?というとそんなことはない。

僕は人々が忘れ去ってしまったものたちに、ものすごく興味があるんです。

なぜなら、それらは今は価値が見えなくなってしまっているだけで、ものすごいストーリーや歴史があることを知っているからです。

まだ目には見えていない、それこそ僕にもわからないものにこそ大きな可能性を感じるんです。

それらをアーカイブして、もう一度価値を発見して、多くの人とシェアしていきたいと思っています。

- 一つひとつの可能性を見つめているうちに日本全国へ広がり、いつの間にか壮大なプロジェクトになっていた、ということですね。

この展示会が終わったあとの予定は何かお考えですか? - このプロジェクトがひと段落したら、セカンドライフとしてもう一度研究に取り組もうかなと考えています。

できれば海外の大学で、生物学を基礎から2-3年ほど学ぶのもいいかなと思っています。

もう一度原点に戻ってじっくり発酵と微生物に向き合う時間を持ちたいなあ。

日本の発酵文化の始まりと言われている米麹についてはこちらの記事をご覧ください。

米麹とは?|米麹の作り方や甘酒・味噌・塩麹に最適な米麹

米麹は日本の伝統的な食文化「発酵」の始まりとされていて、そのルーツは奈良時代頃までさかのぼります。

古くから日本の食文化を支えてきた「米麹」についてと、かわしま屋がおすすめする、用途別の米麹をご紹介いたします。

米麹とは?|米麹の作り方や甘酒・味噌・塩麹に最適な米麹の記事を見る

小倉ヒラクさんの新著

タイトル:日本発酵紀行

5/24(金)発売予定

素敵なプレゼント付きの事前予約ページ

http://hirakuogura.com/book_reservation/

「微生物の気配にシンクロすれば、道が見えてきた。

酒、醤油、味噌はもちろん 知られざる発酵食品の現場まで。

47都道府県の 山、海、島、街を巡って、 日本の歴史と未来を見出した

前代未聞の発酵文化論。」

展覧会:Fermentation Tourism Nippon 発酵から再発見する日本の旅

会期:2019年4月26日(金) – 2019年7月 8日(月)

時間:11:00-20:00(最終入館 19:30)

場所:d47 MUSEUM

〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2丁目21−1 渋谷ヒカリエ

料金:入場無料/Admission free

事前申込:不要

HP:

https://static.d-department.com/jp/fermentation-tourism-nippon-blog

-文章・写真-

プロフィール

◎ライター・カメラマン:小高朋子

1982年、神奈川県生まれ。

持続可能なモノづくりの可能性を求めて各地を巡り、地域の食文化、工芸品、産業などを取材し、写真、映像も用いてその魅力を紹介している。

「商業界」「Aguri Journal」などにて執筆。2018年、商業界より出版の「おいしいものだけを売る・奇跡のスーパー「まるおか」の流儀」執筆を担当。

現在、サンケイリビング新聞社、毎日新聞経済プレミアにて連載